2014年のライブ配信コンテンツ振り返り 30 Dec 2014 1:42 AM (10 years ago)

2014年もなんだかんだと、さまざまなイベントのライブ配信のお手伝いをさせていただきました。思えば、1997年にRealVideoを使って南青山のクラブや新宿東口路上からのライブ配信をやって以来、多くのライブイベントの配信をしてきましたが、あくまでイベントの中身が大事で、それを以下に遠方で視てくださる方々に伝えるかを考えてきたつもりです。2014年の配信も、配信担当として反省点もいろいろありますが、それを踏まえて、2015年以降もがんばっていきたいと思います。

もちろん、本業のWebのシステム構築やソフトウェア開発もより精進したいと思います。ということで、以下、2014年に担当した配信内容を振り返ってみたいと思います。

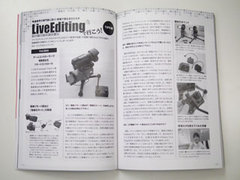

"LiveNinja"メンバーとして

『[ライブ配信手帖]Vol.14 イベントのグルーヴをあますところなくマルチカメラで収録するステルスユニット"LiveNinja"の挑戦!』で紹介されている"LiveNinja"の一員として、2014年7月13日に開催された「第1回ビスケットユーザーズカンファレンス」と5月開催の「Engadget Fes 2014」と11月開催の「Engadget Fes 2014 Winter」の配信スタッフとして参加しました。

残念ながら、すでにUstreamでのアーカイブの公開は終了していますが、Engadget Fes 2014 Winterでのライブステージの配信は、マイクロサウンドの須藤高宏さんと2人だけで、4台のカメラの映像をスイッチングし、PAからの音声と会場の環境音をミックスした音声での配信を行ないました。

この配信ほか、多くの私が担当している配信現場では、現在開発中の電動雲台無線化キットが活躍しています。上記のダイジェストでその一部が視られますが、ステージ全景を撮影するカメラとして、キヤノンのiVIS mini Xが大活躍しました。映像を一人でやっていたため、リモートの電動雲台の操作が間に合わなかったときなどに逃げる映像としても、演出上も非常に助かりました。

なお、上記の映像は、電動雲台無線化キットを使ったリモートカメラ2台のオペレーションを行なった5月のEngadget Fes 2014の際のもので、有人カメラはアトリエ旅する木の森谷博さん、音声は同じくマイクロサウンドの須藤さん、リモートカメラ2台をワタクシ加賀が、スイッチングは......たしか、ヒマナイヌの川井拓也さんだったはず(当日は、けっこう入れ替わりが多く、記憶がおぼろげに)。

リノベーションスクール関連

ここ最近の"1人配信システム"の構築や進化は、この「リノベーションスクール」のためといっても過言ではありません。2012年8月開催の「第三回リノベーションスクール@北九州」以降、配信や収録はもとより、一部スクールではPAなどを担当させていただいているのですが、限られた予算の中で配信するために、基本1人でやっています。特に、スクールの成果を発表する「公開プレゼンテーション」では、最前列に着席しているコメンテーターの方々の様子を撮影するため、リモート雲台は必須となっていて、それが、電動雲台無線化キットの開発の大きな原動力となっています。

「リノベーションスクール」は、単に既存の建物を「リノベーション」するだけではなく、その建物でどういう事業を行なうかをまずは考え、その事業のためにこそ「建物」をどう変えるのか、変えるためのコストも事業計画の中で回収を考えていく、さらに、建物に繋がるエリアの価値をどう上げていくのかということをテーマにしたもので、その価値を認める多くの日本の都市での開催が拡がっています。

縮退する日本経済のなかで、既存の住宅/商業ビルのストックの再活用は大きなトピックです。多くの人が、新しい事業を立ち上げ、きちんと収益をあげて継続させていくということを考え、真剣に取り組むことは、地方経済やコミュニティを維持/再構築し、今後の日本が高度経済成長から新しいステージに移っていくためには非常に重要なことです。そうした取り組みをする人びとを輩出していく「リノベーションスクール」のお手伝いができていることは大きなよろこびです。

ちなみに、東京でも「消滅可能性都市」として東京23区で唯一その名前を挙げられてしまった「豊島区」にて、「リノベーションスクール@豊島区」が2015年3月6日から開催されます。

HEAD研究会関連

リノベーションスクールの前身となる「リノベーションシンポジウム」を行なってきたHEAD研究会の開催するシンポジウムやイベントの配信のお手伝いもさせていただきました。建築や不動産のマーケットが大きく変化するなか、そこに関わる建築家、工務店、不動産管理会社、建材メーカー、そこを目指す学生たちが、これからどうすべきかを考えるさまざまな活動をしておられる団体であり、市民や生活者としても、その活動は興味深いものだと思います。

PostgreSQLカンファレンス2014

ワタクシが理事として関わっている日本PostgreSQLユーザ会主催で、2014年12月に開催された「PostgreSQLカンファレンス2014」のチュートリアルトラックの模様を配信しました。この際は、カメラ1台とPCの画面出力のみの最小構成で配信を行ないました。今回紹介した、配信現場での機材構成やTipsなどは、可能な範囲でこのblogでも紹介していきたいと思います。って、それより前に、「電動雲台無線化キット」を多くの方に待っていただいているので、そちらのほうも、2015年早々に提供開始できるようにしたいと思います。

ビデオSALON 2014年10月号で電動雲台無線化キットが紹介されました。 20 Sep 2014 5:04 PM (10 years ago)

昨日発売されたビデオSALON 2014年10月号にて、筆者が開発中の「電動雲台無線化キット」を紹介いただきました。これは、市販の電動雲台とビデオカメラをリモートで操作できるようにするキットで、筆者が手がけているネット配信の現場で必要にせまられて作ったモノです。

その概要や開発の経緯やについては、ぜひとも誌面をご覧いただいきたいのですが、最初の試作品ができたのが昨年2013年3月、ようやくキットとして配布できるかもというところまできています。

記事中では、Maker Faire Tokyo 2014で売る予定であると告知していたのですが、入稿後、選に落ちた旨の通知があり、残念ながらMaker Faireでの販売はできなくなりました(出展申込をしていた知人の多くも落ちてしまったそうで、かなり狭き門だったようです)。今後の販売予定については、またお知らせしたいと思います。

なお、これを作るにいたったきっかけは、2013年7月に開催されたネット配信関係者が集ったイベント「LED」でのプレゼン資料でも説明しているので、そちらも併せてご覧ください。

キットは、ビデオカメラの向き(パン/チルト)の制御には、市販の電動雲台Bescor MP-101を使い、ビデオカメラのズームやフォーカスなどの制御をLANC規格のリモート端子経由で行います。LANCは元々ソニーの独自規格ですが、キヤノンの民生用ハイエンドモデルや業務機などに搭載されています。ソニーのハンディカムでは、現行機種は特殊なマルチ端子(マイクロUSBをベースに独自拡張された端子です)での対応になっています。

記事では「ゲームコントローラーで(中略)コントロール」と紹介されてしまっていますが、これはまったくの誤りで、コントローラも当然ですがオリジナルです。コントローラに使っているジョイスティックの部品は、おそらくコンシューマゲーム機で使われている部品とほぼ同じものではありますが......。

1つのリモコンで最大4セットまでの雲台とビデオカメラの制御を行えます。操作は右側のジョイスティックが雲台のパン/ティルト、左側がビデオカメラのズームとフォーカスなどで、スイッチで制御対象のカメラを順次切り替えるようにする予定です。

現在は、最終的にキットとして配布するバージョンにほぼ近いものができており、あとは、無線のチャンネルの切り替えや子機側のIDの変更をするためのDIPスイッチを追加し、4台の雲台/カメラに対応した基板の設計と、それに対応したソフトウェアの開発を行なっています。

一部の方からは、熱烈に欲しいとの声をいただき、お待たせしていますが、なんとか11月くらいには配布開始できればと考えております。

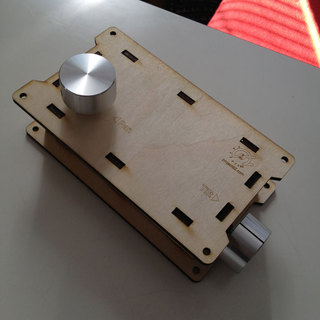

3Dプリンタもええけど、なにげにカッティングマシンが熱い 22 Feb 2014 5:00 AM (11 years ago)

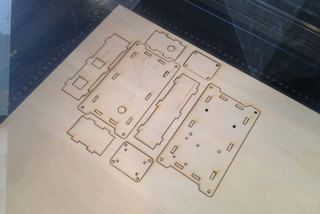

Maker's Baseに置かれているUniversal Laser Systemsのレーザーカッター。Maker's Baseは事前にワークショップを受講したうえで、自分でオペレーションするため、素材に合わせたレーザーの出力パラメータの調整もでき、焦げやすい紙や木材などの加工を自分で追い込んでいくにはいい

Makerムーブメントの盛り上がりのひとつとして、3Dプリンタを代表とする「デジタルファブリケーション」がバズワード的に注目を集めてはいますが、実際にモノを作ろうとしたときには、実はレーザーカッターなどのほうが、手軽で、かつ、実用性の高いものを作りやすいと個人的には感じています。

レーザーカッターは、東京であれば渋谷のFabCafeや、目黒にできたセルフタイプの工房Maker's Baseのほか、多くの場所で使えるようになりつつあります。カットデータはIllustratorで作ったデータが利用できるので、3Dプリンタと違って敷居が比較的低いのもありがたいところです。

今日は、そうしたレーザーカッターのほか、家庭でも気軽に導入できるカッティングマシンについて書いてみたいと思います。

非常に実用的なレーザーカッター

まずは、レーザーカッターの作例として、筆者が以前作った電動雲台用のリモコンのケースを挙げてみたいと思います。

これは、シナ合板をレーザーカッターで切断し、穴を開けた部分に他の板が入るようなホゾのような構造で組み立てることができるようにしており、最後は、スペーサーとネジで固定しています(写真は仮組み状態なので、スペーサーとネジは取り付けていませんが、四隅に取り付けて固定します)。手作業でもできなくはありませんが、レーザーカッターだからこそ手軽にできる形状といえます。

レーザーカッターなら、部品類を取り付けたりする穴あけや文字を入れることも一回の加工でできてしまうので非常に手軽です。また3Dプリンタとは違って、カットにも時間がかからないのと、素材をいろいろ選べる(木材はもちろんアクリルなど)のもうれしいところです。

その昔、頑張ってアクリルカッターでアクリル材を切って、ヤスリがけして、ハンドドリルで穴を開けて、アクリサンデーで接着して......などとやっていたころから考えると夢のようです。

家庭でも気軽に導入できるカッティングマシン

非常に使い勝手のいいレーザーカッターですが、まだまだ個人で買うにはお高いですし、集塵装置も必要でどうしても大掛かりになってしまいます。一方のカッティングマシンは、加工できる素材や精度は限定されますが、数万円で購入できる気軽さが魅力です。

もともとカッティングマシンは店舗などのサインに使うカッティングシートから、文字やロゴなどを切り出すためのものではあるのだけれど、最近の製品は専用台紙などを使って紙や布地などもカットできるようになっているので、紙を使ってモノを作りたい人にとってはかなり強力なツールになります。

個人でも買いやすい製品としては、ローランド ディー.ジーの「STIKA」や「iDecora」のほか、グラフテックの「Silhouette CAMEO(シルエットカメオ)」があります。このなかで、カッティングシート以外の素材に対応しているのは、iDecoraとSilhouette CAMEOのふたつです。

ローランド ディー.ジーは昔からこの手の製品を出していて、個人的にもスキャナ一体型の小型のSTIKAを持っていたこともあり思い入れはあるのですが、現時点で個人で導入したいというのであれば、なんといってもMac OS X、Windowsともに対応し、12インチ(304.8mm)幅のカットが可能で、専用のカッティング台紙を使ってカッティングシート以外の紙のカットにも対応したSilhouette CAMEOがおすすめです。

カッティングマシンで切れるのはカッティングシートだけじゃない

カッティングシートは、裏面に糊が付いた塩化ビニルなどのシールが剥離用の台紙に貼られた構造になっています。カッティングシートを切る場合には、台紙を残して上のシートのみを切ることになります。ですが、普通の紙を切りたい場合、用紙を動かしながらカットするカッティングマシンでは、そのままではカットできず、用紙を固定するためのカッティング用台紙が必要になります。

Silhouette CAMEOのカッティング用台紙は、透明な樹脂シートの上に再剥離可能な糊が塗布されていて、そこにカットしたい用紙を貼り付けて機械にセットするようになっています。カットされるのは、上の用紙だけなので、カッティング用台紙は糊の付き具合が悪くなるまでは何回か使うことができます。実際に使ってみるとわかるのですが、カッティング用台紙から用紙を剥がす作業が結構面倒で、このあたりは高価な業務用のカッティングプロッタやレーザーカッターには劣るところです。

また、紙質にもよりますが、0.5mm厚までの用紙のカットも可能ですし、機械ですから、同じ形状のカットも簡単です。これらを貼り合わせることで、厚手のものを作ったり、レーザーカッターで作る前の試作などに使うこともできそうです。

ちなみに、グラフテックの米国法人のSilhouette America, Inc.が出しているSilhouette CAMEOは、布のカットにも対応していると明記されており、布用のブレードも用意されています。本体はおそらく国内版も同じものだと考えられますので、布用のブレードを輸入すれば国内版でも布をカットすることもできそうで、夢がひろがります。

さらに、同じく国内では扱いはないものとして、12インチ×24インチのカッティング用台紙(通常のものは12インチ×12インチです)や、繊細な用紙のカットに使えるような糊の弱いカッティング用台紙もあったりと、明らかに米国のほうが消耗品のバリエーションも多いのが現状で、国内でもちゃんと取り揃えてほしいものです(切に望みます!)。

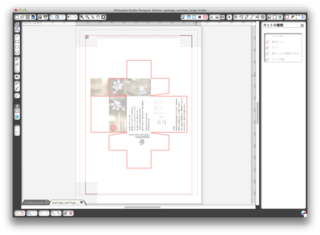

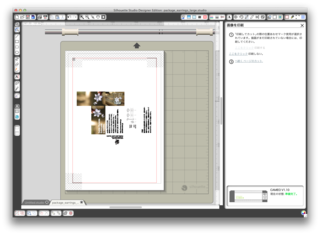

Adobe Illustratorで作ったデータをカットしたい

Silhouette CAMEOでカットするデータを作るには、付属の「Silhouette Studio」というソフトウェアを使うのですが、本格的な制作に使うには、やはりIllustratorなどでカットデータを作りたいものです。しかし、残念ながら付属のSilhouette Studioは、Illustratorのデータの読み込みには対応していません。そこで、Silhouette Americaのサイトから、 「Silhouette Studio Designer Edition」のライセンスを購入すれば(49.99USドル)、SVG形式のデータの読み込みも可能なるので、IllustratorのデータをSVG形式で書き出すことで読み込みが可能になります。

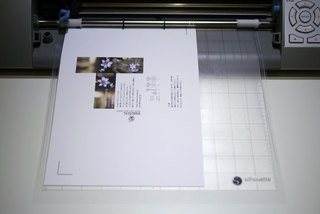

印刷した内容に合わせて正確にカットしたい

Silhouette CAMEOでは、印刷データとカット位置を合わせをするために、印刷時に専用のマーカーを印刷し、それを光学センサーで検出してカット位置を正確に合わせるための機能がついています。これを利用するには、印刷データそのものをSilhouette Studioに読み込み、印刷とカットを行なうことになります。

Illustratorなどでデータを作る場合は、カット用のパスと印刷データを1つのファイルとして用意しておいて、SVG形式経由でSilhouette Studio Designer Editionに読み込み、カット用のパスに対してカットの指定をします。あとは、Silhouette Studioからプリンタで印刷を行ない、続いてSilhouette CAMEOでカットをします。印刷時に位置合わせ用のマーカーが印刷され(そのため、利用できるエリアは限定されます)、カットに先立って、位置合わせが行われるので、用紙を置く位置は適当でもかなり正確なカットが可能になります。

この機能は強力で、矩形ではないステッカーや、紙を使ったパッケージの制作や試作などをすることができます。写真は、ペーパーアートの作家の田向あい子さんのブランド「moclen.」のために、筆者がデザインしたパッケージの例です。このパッケージは市販の透明なケースと、Silhouette CAMEOでカットした紙製の箱を組み合わせたものです。この例では少量生産ですから最終製品まで作ってしますが、大量につくる場合の試作などにももってこいです。

この週末は銀座で開催中の「紙のしわざ展」へぜひ!

ちなみに、筆者が背中を押してしまった結果、もともと手でのカットで作品を作られていた田向さんも、Silhouette CAMEOを導入されて作品づくりに活用されておられます。現在、田向さんのブランド「moclen.」は、銀座の奥野ビルにあるギャラリー「銀座モダンアート」にて開催中の「紙のしわざ展」に参加されておられます。会期は2014年2月25日(火)までで、最終日は17:00までとなっており、写真で拝見した限りでは、他の出展者の作品も非常に魅力的なものがそろっています。また、奥野ビルは1932〜34年竣工の非常に魅力的な建物ですので、ぜひとも、古い建築探訪もかねて訪ねてみてください。

ビールは「黄色くでシュワシュワしたモノ」だけじゃない! 3 Dec 2013 5:41 AM (11 years ago)

またもや久々の更新なのですが、いろいろ書かなければならないネタや、書き途中のネタもあるんですが、「ビール Advent Calendar 2013」にエントリしてしまっていたので、今日はビールについてつらつらと書いてみたいと思います。

Advent Calendarの言い出しっぺでもあるiwaimさんのエントリ「2013年の日本でのビール事情」にも書かれていますが、ここ最近の東京では、いわゆる「クラフトビール」を扱う店やビアイベントが非常に増え、盛り上がっているといっていいでしょう。とはいえ、まだまだ多くの人にとって、ビールとは「黄色くでシュワシュワした飲みモノ」ってところだと思います。

とはいえ、5〜10年くらい前はといえば、東京でも「黄色くてシュワシュワ」していないビールを飲もうと思うと、ギネスなどを扱うパブやベルギービールの店が中心で、もっと趣味性の高い「クラフトビール」的なものを飲もうと思うと、日本の「地ビール」〜「クラフトビール」の黎明期を語るときに避けて通れない両国の「ポパイ」などしかなく、ぼちぼちと出てきたものの、筆者が行っていた店でも、下北沢の「うしとら」や、米国のクラフトビールを初期から独自に買い付けたりしてきた鷺沼の「Bar Sal's」など限られた店があったくらいでした(おそらく、ほかにもあったと思いますが、筆者の行動範囲内ではということです)。

それが、2013年のいまや、迷うくらいにビアパブがあるうえに、かつての地ビールブームであった、実は美味しくないビールも多くは淘汰され、国内の小さな醸造所(マイクロブルワリー)が作るビールにも本当に美味しいビールが増えてきています。また、海外のマイクロブルワリーが作るビールを扱うビアパブや酒屋(目白の某店など)もありビール好きにはうれしい限りです。

ビールの種類は大きく分けると「ラガー」と「エール」

厳密にはベルギーで作られる「ランビック」という種類のように「自然発酵」という種類もあるのですが、多くのビールは「ラガー(下面発酵)」と「エール(上面発酵)」に分けられます。

そして、日本の大手メーカーの作るビールは基本的にどれも「ラガー」です。細かいことは、後のAdvent Calendarの参加者のためにネタとして残しておきたいのですが、材料として大麦を使うか、小麦を使うか、酵母の種類やホップの品種や量などなど、麦芽をローストするかどうか、さまざまな条件で味や風味、色が変わってきます。

「黒ビール」でも、実際にはエールのものとラガーのものがあったりと、実はさまざまです(国内大手メーカーのは名称はどうあれ、ほぼラガー系のようです)。ちなみに、日本や米国でよく飲まれている「黄色いシュワシュワしたやつ」はラガーのなかでも「ピルスナー(ピルス)」と呼ばれるものです。っていうあたりをヒントに、自分が好きなビールを探してみてはいかがでしょうか?

「Hop Head(ホップ頭)」が好きな......

筆者も元々は、ヒューガルデン・ホワイトなどのベルギービールやギネス、サミュエル・アダムスなどあたりから、ピルスナー以外のビールにはまりはじめ、安く入手しやすかった、ヤッホー・ブルーイングのよなよなエールとの出会いがきっかけではまりはじめました。その辺のビールから、どんどんホップの苦みや香りの魅力に惹かれ、気づくとはまっていたのが「IPA(India Pale Ale)」という種類のビールです。

IPAはその名が示すとおり、もともとはイギリスで醸造されたビールを冷蔵技術がなかった時代に、インドにビールを運ぶために、防腐作用の強いホップを多めに投入したものである、との通説も広く信じられている一方で、それは誤りであるとの指摘もあります(Wikipediaの「インディア・ペールエール」の項参照)。由来はどうあれ、ホップの強い苦みが特徴で、さらには「インペリアルIPA」、「ダブルIPA」などと呼ばれるよりホッピーなビールも好まれています。いきなり飲んでハマるかは人それぞれですが、ホップ好きな「Hop Head」は筆者含めて多数います。個人的には入門的にはベアードの「帝国IPA」あたりがバランスよくてオススメかな?

家飲みのときは......

イベントや家で飲む時に、缶から直接飲んだりすることも多いとは思いますが、落ち着いて家飲みできるときは、ぜひともグラスに注いで飲んでみてほしいと思います。どう注いでいいかわからない、という方は、ぜひともサッポロビールのWebサイトの「家でもできるひと工夫」の動画をみて、チャレンジしてみてください(この注ぎ方、某ビアパブのAさんが、タモリ倶楽部で紹介していたものとはまったく違うことについてはくぁwせdrftgyふじこlp)。

そんなわけで、これを書いたら、代々木の「水場」ことWatering Holeにビール飲みに行こうと思っていたら、すっかり間に合わない時間になってしまいました。ともかく、理屈やさまざまな先入観は忘れて、ビールの海にダイブしてください! Enjoy!

au版iPhone 5ユーザーは、iPhone 5sか5cに移行するとシアワセに 24 Sep 2013 12:24 AM (11 years ago)

さて、いよいよ先週末からiPhone 5sとiPhone 5cの発売が開始され、国内ではNTTドコモの参入も相まって、これを機に既存のiPhoneユーザーもMNPでキャリアを変えようかどうしようか? いや、そもそもiPhone 5でもいいじゃん。など迷っている方も多いことでしょう。

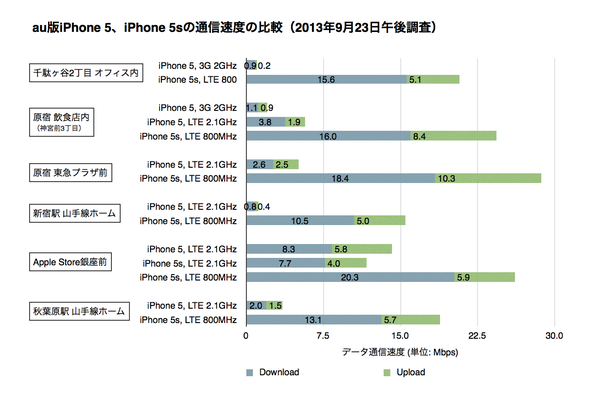

今回のテストは、Ookla社の「Speedtest」を利用

iPhone 3Gの導入時に新規でソフトバンクで契約、のちにドコモの回線をMNPでソフトバンクのiPhone 4にしたり、あれこれして、現在はau版iPhone 5をメインで使っている筆者ですが、新しいiPhone 5s、iPhone 5cに対して、個人的に最も期待していたのは、auのLTE 800MHz(バンド18)に新たに対応することです。

これまで、au版のiPhone 5のLTEは基地局が少なく、比較的電波が到達しにくい2.1GHz帯のLTEバンドしか使えなかったため、多くの場所で3Gでの通信になってしまったり、LTEで接続できても、いわゆる「パケ詰まり」状態でデータ通信ができなかったためです。

そんなわけで、勢いでau版iPhone 5sを購入、いままでのau版iPhone 5と5sとSIMを入れ替えしながら、個人的に気になる東京都内のポイントで通信速度を測定してきました。個人的な結論は、au版iPhone 5ユーザーで、いま通信速度や接続性に不満のあるユーザーはiPhone 5sか5cに移行する価値は充分あるということです。iPhone 5sの新しい機能に魅力を感じないユーザーは、iPhone 5cでも充分だといえます。

秋分の日に比較的人の多い場所で測定

今回の測定は、昨日秋分の日の午後、都内でも比較的人の多い場所で行いました。駅ホームでの測定は、電車が停車している状況のほうが、携帯電話のユーザーが多く、回線の混雑が激しいため、電車の停車中に行いました。測定は各場所3回ずつ行ない、その平均値を採用しています。また、接続できず測定できなかったデータは除いています。また、どの回線種別で接続しているかは、iPhoneのField Testモードで確認しています。

- 千駄ヶ谷2丁目周辺の筆者オフィス

- 原宿の雑居ビル2階にある飲食店内(神宮前3丁目)

- 原宿の神宮前交差点、東急プラザ 表参道原宿前

- JR新宿駅 15番線・16番線 山手線外回り・中央総武緩行線三鷹方面ホーム

- Apple Store Ginza正面の歩行者天国路上

- JR秋葉原駅 1番線・2番線 山手線内回り、京浜東北線大宮方面ホーム

まず、簡単にLTEについておさらい

現在、auが提供しているLTEのサービスでは、以下の帯域が使われており、従来のiPhone 5ではバンド1(2.1GHz)のみしか使えませんでした。対する、iPhone 5s、5cの国内向けモデル(米国のSprint向けも同モデル)においては、バンド18(800MHz)帯に新たに対応するため、従来のiPhone 5よりもauのネットワークにおける接続性が向上することが期待できるというわけです。

- バンド1

- 2.1GHz (2100MHz)

iPhone 5、5s、5cが対応 - バンド11

- 1.5GHz (1500MHz)

iPhoneの対応なし - バンド18

- 800MHz

iPhone 5s (A1453)、5c (A1456) が対応 - バンド28

- 700MHz

今後利用予定、iPhoneの対応なし

800MHz帯LTEの接続性が圧倒的

ごちゃごちゃ言う前に、上記の結果グラフを見ていただけると一目瞭然です。iPhone 5sでも、SIMの入れ替え直後などで、2.1GHzのLTEに接続された場合は、iPhone 5の場合とほぼ同じ結果となっています。

また、同じ場所でも、電波状況などでiPhone 5では、3Gで接続されたケースがあり、その場合はLTEのデータと併記しています。

上記の場所では、いずれも、auの800MHz帯のLTEは10MHzの帯域が割り当てられていたのに対し、2.1GHz帯のLTEでは5MHzの割り当てでした。そのため、速度的にはほぼ2倍の速度がでることが期待され、混雑が激しくない場所では、ほぼ目論見どおり2倍の速度差で収まっています。しかし、原宿、新宿駅、秋葉原駅などでは、混雑のせいか2.1GHz対のLTEでの通信速度が大幅に遅くなっていることがわかります。

また、従来3Gでしか接続できなかった、千駄ヶ谷2丁目のオフィスでも、LTE接続が可能になっています。現在、自宅やオフィスでLTEが使えないユーザーでも、iPhone 5s、iPhone 5cではLTEが使えることが期待できます。

実際のところ、たとえば銀座のApple Store Ginza前などのケースでは、iPhone 5でもほとんど問題なく、iPhone 5sが、2.1GHzのLTEで接続された状態でも特に問題はありませんでした。グラフでみると著しく速度が違うのですが、メールやLINEなどでのやりとりくらいでは、特に体感できる差はありませんでした。普段の行動エリアが、そうした場所が中心のユーザーであれば、そのままiPhone 5を使い続けるのもアリだとは思います。

au版iPhone 5がほとんど通信できなかった都内主要駅では劇的な改善

個人的に、いちばん気になっていたのは、ここ最近では時間帯問わず、au版iPhone 5では、ほぼ「パケ詰り」で通信が行えなかった新宿駅や秋葉原駅などの駅ホームでの状況でした。今回の調査では、新宿駅ではやはりiPhone 5では、LTEに接続できているものの、まったく通信ができない状況が発生してしまいました。

一方のiPhone 5sではそうした問題が発生することなく、快適に通信することができました。こうした状況は、iPhone 5s、iPhone 5cへの移行が進み、800MHz帯のLTEのユーザーが増えた場合にどうなるかには不安はあるものの、iPhone 5登場当初からau版iPhone 5は、これに近い状況であったため、大いに期待が持てます。

人の多い週末の原宿では......

週末の原宿など、非常に人が多いエリアでは、以前からau版iPhone 5はやはり「パケ詰り」の状況に見舞われることがありましたが、今回の調査では、2.1GHzのLTEで接続しているiPhone 5も決して速くはないものの、普通に使う分には充分な速度は出ていました。とはいえ、このiPhone 5sとの圧倒的な差は、800MHz帯のLTEの充分な余裕を示すものでもあり、今後も快適に使えることが期待できそうです。

【おまけ】測定結果

上記のグラフの元となっている測定データを以下に示します。ご参考まで!

| 端末 | 接続 | 測定日時 |

Download (Mbps) |

Upload (Mbps) |

|

| 千駄ヶ谷2丁目周辺 | iPhone 5 |

3G (1xEV-DO) 2GHz (Band 6) |

2013/09/22 14:53 |

0.88 | 0.15 |

| iPhone 5s |

LTE 800MHz (Band 18) |

2013/09/22 14:57 |

15.61 | 5.15 | |

| 原宿#1(店舗内) | iPhone 5 |

3G (1xEV-DO) 2GHz (Band 6) |

2013/09/22 15:30 |

1.15 | 0.88 |

| iPhone 5 |

LTE 2.1GHz (Band 1) |

2013/09/22 15:38 |

3.78 | 1.92 | |

| iPhone 5s |

LTE 800MHz (Band 18) |

2013/09/22 15:27 |

15.98 | 8.35 | |

| 原宿#2(東急プラザ前) | iPhone 5 |

LTE 2.1GHz (Band 1) |

2013/09/22 16:10 |

2.61 | 2.48 |

| iPhone 5s |

LTE 800MHz (Band 18) |

2013/09/22 16:15 |

18.36 | 10.33 | |

| 新宿駅(山手線ホーム) | iPhone 5 |

LTE 2.1GHz (Band 1) |

2013/09/22 16:44 |

0.84 | 0.35 |

| iPhone 5s |

LTE 800MHz (Band 18) |

2013/09/22 16:38 |

10.49 | 4.97 | |

| 銀座(Apple Store前) | iPhone 5 |

LTE 2.1GHz (Band 1) |

2013/09/22 17:23 |

8.34 | 5.85 |

| iPhone 5s |

LTE 2.1GHz (Band 1) |

2013/09/22 17:18 |

7.65 | 4.04 | |

| iPhone 5s |

LTE 800MHz (Band 18) |

2013/09/22 17:20 |

20.25 | 5.87 | |

| 秋葉原駅(山手線ホーム) | iPhone 5 |

LTE 2.1GHz (Band 1) |

2013/09/22 17:48 |

1.96 | 1.55 |

| iPhone 5s |

LTE 800MHz (Band 18) |

2013/09/22 17:44 |

13.14 | 5.70 |

iPhone 5sの登場にワクワクしないなんて言うのは、何も見えてないだけなんじゃないの? 10 Sep 2013 5:35 PM (11 years ago)

って、超久々なエントリのうえに、タイトルはちょっと煽りっぽいんですが、あまりにも「iPhone 5sにはガッカリ」「ワクワクしない」「イノベーションがない」なんていう声がが散見されるので、個人的に感じた、iPhone 5sのアドバンテージについてまとめてみたいと思います。

いや、決して、iPhone 5sを買う自分を正当化するために、大したことない利点をすごいことに見せかけようってことではなくて、本当にすごいイノベーションだと思った点だけをまとめます。

iPhone 5cについても、関係あるところもありますが、以下は、基本的にiPhone 5sに関するハナシだと思ってください。なお、本稿は「Apple Special Event. September 10, 2013」の内容を元に書いています。

- 「Touch ID」がもたらすもの

- LTEの対応バンドが飛躍的に増えた

- 「M7コプロセッサ」で広がる? あらたな可能性

- これこそが本当に望まれていたフラッシュ ――「True Toneフラッシュ」

の4つの項目について、順次みてみたいと思います。

「Touch ID」がもたらすもの

「Touch ID」は指紋認証をホームボタンに組み込んだものです。指紋認証は、過去においても「フィーチャーフォン」に搭載されていた機種があったり、最近では富士通製の「ARROWS NX F-06E」にも搭載されています。従来の多くは、センサー部を指でなぞるなどの動作が必要であったの対して、iPhone 5sでは、ただホームボタンにタッチすればいいうえ、360度どの方向でタッチしても動作するというのは、同じように見えて、非常に大きなアドバンテージです。

いまや個人情報の塊で、仕事のデータなども抱えるスマートフォンを、パスコードやパターンなどでのロックをせずに使うなどということは考えられません。しかし、たとえば出先で地図を見ながら移動するときなど、頻繁にパスコードを入力するということになりがちで、実は非常にストレスです。その点、指紋認証はスマートで、「ARROWS NX F-06Eの指紋認証センサーが超絶便利な件」などを読んでも、そのメリットの大きさが実感できると思います。

さらに、iPhone 5sでは、単にロックを解除するだけではなく、デモでもあったように、App StoreやiTunesでのアプリや音楽の購入の際に、Apple IDのパスワードを入力せずに、指紋認証で購入が済んでしまうということが実現できます。

詳細は発表されていませんが、指紋の情報はA7チップの特別な場所に格納され、Touch IDの仕組みからしかアクセスできず、Appleのサーバなどにも一切保存されないというのは非常に大きな意味があります。パスワードと違い、指紋は変更できないので、その情報がコピーできないというのは絶対的に必要なことです。おそらくOSレベルでもデータにはアクセスできないものと思われます。

そのうえで、App Storeのアプリが、指紋での認証を使えているということは、おそらく、アプリ側から「認証ができたかどうか?」という情報に関してはアクセスできるAPIが提供されるものと思われます。それが可能であれば、オンラインショッピングやネットバンキング、パスワード管理ソフトなどの認証に、Touch IDが利用できることになるわけです。これは大きな意味があるのではないでしょうか?

LTEの対応バンドが飛躍的に増えた(これは、5cも)

iPhone 5もLTEには対応していましたが、使える「バンド(周波数帯)」が限られていて、携帯電話キャリアが提供するすべてのバンドが使えず、他の端末では圏内であっても、iPhone 5では使えないというケースがありました。

これは、iPhoneがワールドワイドで少ない種類の端末だけで展開していることと、LTEのバンドは非常に多く、国やキャリアで異なることに起因します。これは、WikipediaのLTEの項目にある「周波数帯」を見ると実感できることでしょう。

携帯電話は無線機であるわけですが、対応させる周波数帯を増やして、かつコンパクトに維持するのは簡単なことではありません。iPhone 5sおよびiPhone 5cですが、サポートされたLTEバンドが増えたことで、キャリアには依存しますが、国内ではauにおいてかなり貧弱だったiPhone 5のLTEの節三性が大幅に改善されることが期待されます。また、それによって、NTTドコモでの展開も可能になっているほか、海外ローミングの際にもLTEの接続性を高く維持できることが期待できます。

一見地味なところですが、きちんと繋がるという携帯電話の基本機能がしっかりしたことは大きな意味があります。国内キャリアの状況については、こちらの記事「au版/ドコモ版iPhoneは800MHz対応に対応 SB版は......」が参考になります(2013年9月11日11:14追記)。

「M7コプロセッサ」で広がる? あらたな可能性

いままでも、たとえば加速度センサーなどを使った、フィットネスのアプリや目覚ましアプリなどはありましたが、どうしても常時動作するために、バッテリの持ちに影響がありました。また、たとえば電車で移動中にもかかわらず、新しいWi-Fiスポットを発見すると、それにつなぐかというのを訊かれるのは何気にストレスだったりと、端末の移動状態によって動作を変えられないことのストレスもありました(結局、Wi-Fiの「接続を確認」を「オフ」にしている人も多いでしょう)。

まぁ、詳細は実際に使ってみないとわかりませんが、Appleの主張によれば、M7コプロセッサは、メインのプロセッサであるA7チップより省電力で加速度センサー、ジャイロ、コンパスのデータを処理できるうえ、A7チップを動作させずに、常時それらのデータを処理できるため、端末の動きに応じてネットワーク接続など振る舞いを変えることができ、バッテリ消費を抑えられるとのことです。

iPhone 5cなどには搭載されていないので、iPhone 5sのみとなりますが、M7コプロセッサがあるからこそ、実用的になる新しいアプリの可能性もあると思われます。

これこそが本当に望まれていたフラッシュ ――「True Toneフラッシュ」

よしなに脳内で補正している人間の目と違って、カメラの場合、光源の「色温度」によって、色味が大きく変わってしまいます。銀塩カメラのころは、プリントする際にそれらは調整されていましたし、デジタルカメラの場合、ホワイトバランスの調整(たいていはオートですが)で、それらは補正されています。

これは、光源の1つしかないか、複数あっても色温度が同じであれば問題ないのですが、白熱灯やバースデーケーキのキャンドルがほんのり光る状況下で、フラッシュ(ストロボ)をたくような状況では問題で、画面の場所によって、色がおかしくなったり、全体的にイメージしていたのと違う色になったりということになってしまいます。

これは、白熱灯やキャンドルの色温度と、フラッシュの色温度が大きく異なることに起因します。フラッシュの色温度と周囲の光源の色温度が一致させられれば問題はないのですが、これまでのフラッシュは常に同じ色温度でしか発光できないので、プロの現場などでは、フラッシュの前にフィルターを付けるなどして解決してきました。

iPhone 5sに搭載された「True Toneフラッシュ」では、周囲の光源の色温度に応じて、発光する光の色温度を変え(実際には別々の色温度で発光する2つLEDの輝度を調整して色温度を変える)、環境光の色温度とフラッシュの色温度を一致させ、自然な写真を撮れるようにするというものです。Appleの発表によれば、これは「世界初」とのこと。

とりあえず使ってみないとわからないこともあるけど

現時点では、AppleのWebサイトと発表内容のみからの判断でしかありませんが、地味ながらも、実際の利用シーンでこれまで困っていたところ、不便だったところを、ナニゲに凄い技術革新やアイデアで実現してきたところは大きいと思います。たしかに、「iPhoneがなかった時代」に「iPhoneを発表した」というほどのインパクトはありませんが、ただ機能を増やすのではなく、着実に「ユーザー体験」と「実用度」を上げてきているのは、すばらしいことだと思います。

本日、音楽実験室 新世界からUstreamでライブ中継します 31 Jan 2012 12:53 AM (13 years ago)

1997年からRealVideoやPHSを駆使して、ライブ中継をしてきたProject92ですが、本日19:00より、西麻布の音楽実験室 新世界にて開催される「フロンティア プレゼンツ "オープンライブ1"」の模様を中継します。

最近もちょこちょこUstreamでの中継などを手がけていましたが、勢いでRolandのVR-3を導入してしまいました。本日は3台のビデオカメラとアンビエント用のワンポイントステレオマイクECM-MS957、音声はPAからのライン、MacBook Pro 13インチ(Early 2011)、Ustream Producer Proでお送りします。

リハでそれぞれのパフォーマンスを拝見しましたが、いい感じです。みなさまぜひ!

中継URL: http://www.ustream.tv/channel/project92

ライブのご案内: フロンティア プレゼンツ "オープンライブ1"

もちろんお時間ある方&ご近所の方は、ぜひ会場まで(って、もう開演まで30分切ってますがw)。

会場の雰囲気をお伝えするためにアンビエントマイクとして、ソニーECM-MS957を使用しています。全景を映すカメラはソニーHDR-HC1

ステージ脇には、もう一台のHDR-HC1

さらに、1997年当時のRealVideo中継でも使った、ソニーのDCR-VX700もいまだに現役です。

コンピュータとWebの進化と僕らの暮らし 16 Jan 2012 9:05 AM (13 years ago)

いつもは、デジタルガジェットネタばかりのこのBlogだけど、今日は、ちょっと思うところがあって、僕らの大好きなMacやPC、スマートフォンなどのデバイスをインターフェイスにした、ソーシャルネットワークサービスなどの、さまざまな情報共有のサービスが溢れる21世紀の地球上の一部の人々の暮らしについて、昔のことを振り返りつつ、個人的な雑感を殴り書いてみたいと思う。

ここに書くことは、個人的に尊敬するある人物の私的な文章にインスパイアされていて、その文章に対する僕なりの回答のつもりで書きはじめてみることにしたい。

コンピュータとの出会いと'80年代の僕の生活

1982年ごろ、僕はマイコン、パソコンに出会い、その後、30年ものあいだ、趣味や仕事など、人生の大半の時間をコンピュータを身近に置いて過ごしてきた。

その間のコンピュータ(いまのスマートフォンも含む)の進化、電電公社の民営化と通信の自由化、携帯電話の普及、インターネットの登場という劇的な変化を目の当たりにし、その変化を当然のもののように受け入れ、たのしみ、メシの種にしてきたし、生活の中に組み入れてきた。

僕がマイコンに出会うより前、1977年に日本電気(NEC)の会長であった故小林宏治氏が提唱され、後にNECの事業を体現した「C&C(Computer & Communication)」という理念は、確実に現実になった。

一方、80年代のなかばを高校生として過ごしたころの自分の生活を思い返せば、好きな女の子に何かを伝えたいと思ったら、なんとか声をかけて直接話をするか、手紙を書くか、ご両親が電話に出ることを覚悟のうえで家の固定電話に掛けたりするしかなかった。当然、SNSみたいなものはないから、その子がどんな生活をして、何が好きで、何を考えているのかは、直接話をきかなければわからなかった。電子メールなんてないから、メールの返信がすぐにくるかこないかなんてことでイライラしたり、喧嘩になるなんてこともなかったんだよね。

待ち合わせだって、事前に場所と時間を決めておかなければ、会うことはできなかったし、仲間内のカップルでのちょっとした騒ぎから、ひとりが家から飛び出しちゃったみたいな事件があったときだって、なんだかんだで、友だち同士、家の電話や公衆電話、駅の伝言板を駆使して集まって、探したりしたもんだった。携帯電話もポケベルもなかったからね。

また、何か調べ物をするとなると、マイコンやパソコンのことであっても、書籍や専門誌などをあたるほかなく、書店に入り浸り、図書館に行き、チップのデータシートなどを求めて秋葉原に通った。僕は当時、名古屋に住んでいたので、夏休みと冬休みに母の実家のある東京にくると、必ず秋葉原と渋谷の東急ハンズには通ったもんだった。

僕はカシオのマイナーなFP-1100というパソコンを持っていたのだけど、その情報をまとめている有志の方々にコンタクトをとって(連絡先は雑誌とかに投稿されていたのかもしれないけど、どうして知ったかはよく覚えていない)、コピーされた手製の資料などを譲ってもらったりもしたし、当時FP-1100の情報や商品が集結していた秋葉原のMKショップにも通ったりした。

大学時代になって、出入りするようになったアスキーの雑誌の現場は、まだまだ出版社だからこそ得られる情報で溢れていた。そのころの多くの読者にとっては、雑誌が印刷され、配本され、書店で手に取るときに初めて知る情報ばかりだった。

僕の通った中学には、めずらしいことにワンゲルがあり、鈴鹿山脈の山に登っていたころ、天気の様子を知るには、出発前の気象状況を把握しておくことはもちろん、山に入ったあとも、ラジオの「気象通報」という天気図をかくのに必要な情報をひたすら読み上げる番組を聴きながら天気図を起こし、そこから自分たちで判断するほかなかった。当然、携帯電話もないので、いま以上に入山届を出すことは大事なことだった。

好きな音楽や映画のことも、友だち同士で情報交換したり、ラジオで聴いたのをきっかけに新しい曲に出会ったり、「FMfan」や「ナプガジャ(名古屋プレイガイドジャーナル)」、「ぴあ」などを隅から隅まで読むほかはなかった。

高校生や大学生になって、好きな女の子を連れて行く店をどうしようか考えるときだって、「食べログ」とかはないから、雑誌やムックで当たりをつけるか、仲がよかった先生や先輩に教えてもらうか、自分の勘を信じてエイヤーで決めるほかなかった。だいだい、高校生や大学生だと、あたりをつけた店を自分で下見で行ってみて決めるみたいなのも難しいから、余計に困難だったと思うけど、それはそれで愉しかった。

当時も、いまとはまったく同じく、ひとに与えられた時間は1日24時間でしかなかったし、GoogleもWikipediaも、FacebookもTwitterもなかったけれど、その分、目の前のモノや、目の前にいる誰かに対してより真剣であったし、その機会を大事にしていたようにも思う。むしろ、直接必要としていない情報に関わっている時間もなかったし、目の前に誰かがいるのに、そこにいない誰かとコミュニケーションをとるなんてことは考えられなかった。いまのように、お互いの行動が筒抜け状態で、それによって自分や誰かがヤキモキしたりとか、そういうこともなかったしね。

じゃあどうすべきか、っていう答えはないけれど

時は経ち、iPhoneをはじめとしたスマートフォンによるモバイルインターネットの環境が当たり前になり、GoogleやFacebookもある21世紀。この間の変化によって、失ったものもあるけれど、得られたものも当然多い。昔より、世界は狭くなり、発表されたばかりの新製品の情報も、旧来のメディアを介さなくても世界のどこにいてもネットさえあれば知ることができるし、個人が発した言葉が、人々を動かし、国を動かすことだってある。

個人的にも、ちょうど一昨日、六本木ヒルズの森美術館で開催されていた「メタボリズムの未来都市展」の最終日、それも終了の2時間ちょっと前、たまたまTwitterで拝見した、Creative Clusterの岡田さんの「今日、最終日のメタボリズム展を急いで見る。」というツイートが流れてきたお陰で、最終日であることに気づき、自転車を飛ばして、なんとか最後の1時間半で観ることができたということがあった。

それぞれが生活や考えを「ダダ漏れ」していることで起こるチェインリアクションもあるにはある。

そうはいっても、僕らの個人的な生活を考えたとき、濃密な情報の共有やコミュニケーションが、かならずしも生活の豊かさに結びつくとは限らないのだ、ということには、みんな気づいていると思う。どんなにおもしろくたって、コンピュータもスマートフォンもWebもただの「道具」でしかない。それをどう使って、愉しく豊かに過ごせるかは僕ら次第だ。

これからも、僕はこのBlogや仕事を通じて、コンピュータやWebのことに関わりのだけれど、コンピュータやネットの向こう側かこちら側かを問わず、そこにいる誰かに真剣に相対していきたいし、ひとひとつのモノやサービスに込められたおもいや、それのもたらす意味をきちんとみていきたいなと思う。

PHP初心者へのフレームワーク(たとえばSymfony 2とか)のススメ 〜 Symfony Advent Calendar JP 2011 15日目 15 Dec 2011 8:33 AM (13 years ago)

Symfony Advent Calendar JP 2011の15日目です。昨日は@ganchikuさんの「Symfony2 クックブックの主観的なおさらい Symfony Advent Calender 2011 JP -14日目」でした。いつもは、物欲ネタが多い本ブログですが、今日はプログラミングねた。PHPの代表的なフレームワークのひとつであるSynfonyのお話です。

で、本当はAsseticの話を書くなどとAdvent Calendarへの参加表明のときには書いていたのですが、ちょっと仕込みをしている時間がなくなってしまったこと、Asseticの概要はすでに軽く書かれちゃったので、あえて原点に立ち返ってフレームワークって何、おいしいの? というような話を皮切りに、Symfonyの話をしたいと思います。

というのも、ここ数年の仕事でかかわったいくつかの現場で、PHPが書けるエンジニアを探してる場面で、PHPは書けるけどフレームワークを使った経験がないという方が意外と多かったということと、フレームワークを使った経験がある人が見つからなくて困るという話をあちこちで伺ったりしたからです。

なので、PHPをはじめたばかりのひと、これからはじめるひと、PHPは書いているけどフレームワーク喰わず嫌いなひとをターゲットにしたゆるめの内容です。なので、ガッツリSymfonyをハックしてやんよ。という人には向きません。

いちおう今日のアジェンダは以下な感じなので、もし興味があれば、途中からでもお読みくださいませ。

- そもそもフレームワークって

- じゃあ、どのフレームワークがよいわけ?

- symfony 1.xとSymfony 2は別物です

- せっかくだからソースも読もう

そもそもフレームワークって

日々、なんらかのフレームワークを使ってプログラムを書いている人にとっては当たり前のことですが、そもそもフレームワークってなんでしょうか? たとえば、「フレームワーク PHP」とかでググると、ちゃんとした説明は出てきますが、フレームワークって何? という人にとっては、よくわからない解説も多いのではないでしょうか?

「フレームワーク(framework)」とは「枠組み」といった意味の言葉です。実際にはプログラミング以外の多くの場面で使われる言葉なのですが、今回のエントリでは「アプリケーションフレームワーク」、「Webアプリケーションフレームワーク」などと呼ばれるものを単に「フレームワーク」と呼ぶことにします。

PHPで使われるフレームワークにも、「CakePHP」、「Symfony」、「Zend Framework」、「CodeIgniter」などさまざまなものがあります。筆者もすべてのフレームワークを見たわけではないので、なんともいえませんが、PHPのフレームワークは基本的にPHPで書かれています。つまり、既存のフレームワークがなくとも、PHPそのものが書ければ、同じ目的のものがPHPだけで書ける、ということにほかなりません。

実際、筆者の経験の中でも、既存のフレームワークを使わず、自分たちで作った「フレームワーク的なもの」を使ったプロジェクトもありました。もちろん、まったく「フレームワーク的なもの」を作らず、使わずに書くこともできますが、それをしないのは、長い目で見れば効率もよくないし、メンテナンス性に劣るからだといえます。

多少PHPでプログラムを書けるようになった人ならわかると思いますが、もっともシンプルなPHPを使ったサイトの場合、各ページごとにPHPのファイルを作り、それぞれの中で、フォームの入力値をチェックしたり、データベースへの接続をしたり、CSRFやXSSなどのセキュリティ上の脆弱性がないような対策といったことをすると思います。でも、ページが数ページになった時点で、これは効率がよくないことに気づきますよね?

たとえば、データベースに接続するための情報ですら、それぞれのページのPHPに記述されていて、接続先の情報を変えるためにはすべてのファイルを変更する必要があります。もちろん、その中でやっている個々の処理も似たようなものが多く、Webアプリケーション作る場合には、どんなサイトであっても必要な共通の処理が沢山あることに気づくと思います。

さらに、デザインを決めるHTMLの記述とプログラムが一体化しているので、デザイナーさんにデザインだけお願いするのが困難である状況をどう整理すればいいかという問題にも直面するでしょう。

フレームワークは、たとえば、あとから変更したいであろう設定内容をちゃんと設定ファイルとして分ける仕組みや、多くのプログラムで必要になるだろう共通の処理を使いやすい形で提供してくれたりします。また、見た目とプログラムのロジックをどう分けるかなどの全体の「設計(デザイン)」についても一定のスタイルになるような枠組みを提供してくれるのです。

イチから自分でフレームワーク的なものを作ってもいいのですが、すでに多くの先人が試行錯誤したなかからできてきたものですから、それを利用しない手はありません。ですから、これからPHPでプログラムを始めたいという人には、なんらかのフレームワークを使ってプログラムを書くようにすること、を目標にしてほしいと思います。最初は「そうはいうけど、なんでフレームワークっているの?」と思うかもしれませんが、使い続けるなかで、どっかで納得できる瞬間が訪れることと思います。

じゃあ、どのフレームワークがよいわけ?

これは難しい質問ですが、筆者自身、すべてのフレームワークを使ったわけではないので、残念ながら明確な答えを持ちあわせてはいません。

最近個人的に関わっているPHPを使ったプロジェクトでは、CodeIgniterを使うことも多く、「CodeIgniterを読もう。CodeIgniterカンファレンス2011でプレゼンしました」なんていうこともしているくらいですが、仕事ではsymfony 1.x系、最近だとSymfony 2を使う機会もぼちぼち増えてきました(おっと、仕事案件でもCodeIgniterを使ったものはいくつかやってます=追記)。

そのなかで、どれかということになると、それすら難しいのですが、ひとまず「symfony 1.x系」はオススメしません。これは、symfony 1.x系がダメとかいうわけではなく、Symfony 2と1.xではまったく別のフレームワークであることと、symfony 1.4でも来年2012年中にはサポートが終了するためです。

では、CodeIgniterかSymfony 2かというと当然、これも難しい問題です。CodeIgniterはシンプルで学習コストは低く、本当に最低限の枠組みしか用意されておらず、使う側に判断が任されている余地がかなり大きいのが特徴です。一方の、Symfony 2は比較的複雑で学習コストは高めではあるものの、機能は充実しており、フレームワーク自体がアプリケーションのデザインの方向をきちんと枠にはめてくれることで、大人数がかかわるような開発現場であっても対応しやすい設計になっているという印象です。

まったくキャラクタが違うそれぞれのフレームワークですので、適している場面は異なってきますし、もちろん好みなどもあるでしょう。どんなフレームワークでもそうですが、あるフレームワークに慣れているプログラマであっても、他のフレームワークを使えるようになるには、それなりの学習コストが掛かってしまいます。それも考えると、フレームワークの選定というのは非常に難しい問題です。

symfony 1.xとSymfony 2は別物です

Symfony 2では、PHP 5.3以降で利用できる名前空間のサポートや、DIコンテナの採用など、よりモダンな設計でプログラムを書くことができるようになっているなど、symfony 1.xとは、まったく別物です。別物すぎて、筆者も最初にSymfony 2を見た時には驚きました。

また、symfony 1.xでは、標準ではテンプレート自体は、ただのPHPのプログラムでしかなく、これがデザインの修正を難しくしていた部分があります。実際、筆者が相談を受けたsymfony 1.0で構築されたサイトのデザインリニューアルでも、300ページほどあるテンプレートの変更をどうやるかが問題になっています。PHPがわかる人ではないと変更は容易ではないからです。

Symfony 2では、標準でTwigというテンプレートエンジンが提供されていて、テンプレート中に直接PHPのコードを書くことがなくなるので、そうした問題に比較的対処しやすくなっています。Twigのタグ自体は容易に拡張できるようになっているので、個々の案件に応じて必要なタグを追加することもできます。

やはり標準で対応しているAsseticを使うと、複数のCSSやJavaScriptのファイルを1つにまとめて、HTTPのセッションの数を減らしたり、YUI Compressorを使ってさらに帯域を抑えるといった、現実的な問題に対応する手段が提供されているのも魅力的です。

そしてなにより、symfony 1.xに比べて、大幅に軽量化が進み、高速になっているので、これまでsymfonyを敬遠してきた人も、ぜひ試してほしいと思います。

せっかくだからソースも読もう

CodeIgniterカンファレンス2011でのプレゼンテーションでは、CodeIgniterのコンパクトさを特徴に挙げ、コンパクトだからソースを読んだほうがいいとお勧めしました。Symfony 2はCodeIgniterに比べれば大きなプログラムですが、いずれもすべてPHPで書かれているので、PHPがわかる人なら読み解くことは可能です。もちろん、PHPを勉強中の人にとっても、他人が書いたコードを読むことは勉強になりますし、そのフレームワークの流儀もわかるのでお勧めです。

また、ソースを読むと、たとえばAsseticで複数のJavaScriptファイルをまとめたときのURLがどういうルールで生成されているかという、ドキュメントには書かれていない情報も得ることができます。アプリケーションを書くうえでも、Symfony 2自体に足りない機能を拡張していくうえでも、ソースを読むのは多いに役立ちます。

これまでだったら、ドキュメントを読んでもわからないし、とりあえずメーリングリストで質問するしかないかな、と思うような場面でも、ソースを読めば自己解決できることもあるでしょう。もちろん、最初から質問しないで自分でソースを読むべきとは言いませんが、ソースを読むことができれば、自分でも解決できるんだ、ということは知っておいてほしいと思います。

とはいえ、闇雲に読み進めるのは辛いものです。たとえば、エディタのVimとctagsを使えば、関数やクラス、メソッドの定義を簡単に追いかけていくことができるので、そうしたツールを用意しましょう。これは、自分が書いたプログラムをメンテナンスするときでも、非常に役に立ちます。「ctags vim」でググってみるといいでしょう。Vimはちょっとという向きなら「Eclipse PDT (PHP Develpment Tools)」や、筆者は使ったことがないのですが、「NetBeans IDE」にも、メソッドなどの定義元にジャンプする機能があるので、そうした統合環境を使うのもオススメします。

残念ながら、まだまだSymfony 2に関する文書(特に日本語のもの)は不足している状況ですから、ソースを読んで得た知識を文書の翻訳やブログの執筆などで共有していきましょう。

もし、このゆるいエントリで、Symfony 2に興味を持たれたなら、ぜひSymfony Advent Calendar JP 2011の各エントリを読んで、深く深く足を踏み入れてほしいと思います。

iPhoneアプリと500円でフォトブック印刷「TOLOT」 皇居から2番目に近い印刷所ブロガーイベントに行ってきた 12 Dec 2011 9:26 AM (13 years ago)

もう先週のことになってしまいましたが、みたいもんの、いしたにまさきさん主催の『500円でフォトブック印刷「TOLOT」、皇居から2番目に近い印刷所ブロガーイベント再び!』に参加してきました。

TOLOT(トロット)は、株式会社フリップ・クリップさんが提供するサービスで、文庫本大の自分オリジナルのフォトブックを、なんと送料込みのわずか500円で作成できるのです。フォトブックの作成は、iPhoneやiPadアプリ、先日リリースされたばかりのPC、Mac版アプリで行います。1冊のフォトブックには最大62枚の写真を入れることができます。

今回は、普段は見られない、注文したフォトブックができるまでの舞台裏をお伝えしたいと思います。

巨大なHP Indigo 7000、7500で印刷

燦然と輝くHPのロゴや配色のせいか、ぱっと見、HPの複合機が巨大化したかのようなのが、TOLOTを支える印刷機「HP Indigo」ファミリーです。

現在の商業印刷はオフセット印刷が主流ですが、オフセット印刷は刷版を作る行程が必要ですし、試し刷りが必要です。もちろん、一定の数量、同じものを刷る場合は効率もよいですし、高い品質を実現できますが、TOLOTのように1点モノを印刷するのにはまったく向いていません。

HP Indigoなどのデジタル印刷機では、刷版も不要でPDFから出力でき、プリンタ感覚で使えるにも関わらず、商業印刷に耐えうるクォリティーとコスト、印刷スピード、利用可能な用紙の幅を確保しているというわけです。欲しいですね。って、家には置けないですし、価格もすごいですが。

HP Indigoの場合は、レーザープリンタなどのゼログラフィで使われる粉末のインク(トナー)ではなく、より粒子の細かい、HP Electroinkという液体インクが使われていることでより高精細な印刷が可能なのだそうです。まぁ、ともかく、この本体のあちこちにある緊急停止ボタンとか萌えますよね。押したくなりませんか?

TOLOTで自分の写真集ができるまで〜まずはデータの作成

データの作成はiPhoneやiPad用のアプリで作成するほか、ちょうど工場見学会のあった2011年12月8日より、WindowsとMacで利用できるAdobe AIR版のアプリが提供されています。

Mac版のアプリで作成する場合、iPhotoから直接写真をドラッグアンドドロップできるので、非常に楽です。若干UIがわかりにくく、写真の順番を変えようとドラッグアンドドロップすると、ドラッグした写真とドラッグした先の写真が入れ替わります。ドラッグした先の写真の左端のわずかな領域にドロップすると挿入になるようになっています。

注文もアプリ内から行えるようになっていて、注文が済んだフォトブックは、作成したMacやiPhone以外からも参照・編集できるようになります。

印刷行程開始

さて、通常は注文が済んだあとは、完成したフォトブックが届くのを待つしかないのですが、今回は工場見学ということで、その場で印刷〜製本が行われます。まずは、印刷行程から見ていきましょう。

印刷の際には2冊分がまとめて1つの紙に出力されます。1枚の用紙にそれぞれ裏表8ページ分、2冊分なので合計16ページ分が印刷されています。1冊は本文が64ページあるので、一度に本文部分8枚の紙と表紙1枚が、まとめて出力されます。

写真は一般的な商業印刷と同じく、網点を使った方式です。実際に今回の印刷に使われたHP Indigo 7000は4色での印刷のほかに、6色のインクでの印刷などのオプションもあるようですが、TOLOTはCMYKの4色のようです。

線数カウンターが行方不明で手元にないため、正確なところはわかりませんが、175線 (LPI)くらいでしょうか? 175線というのは、1インチ(≒25.4mm)あたりに175個の網点が並ぶ解像度で、一般的なオフセット印刷同じ線数です。

175線の印刷に用いる場合、2倍となる350DPIのデータが必要となりますが、TOLOTが推奨する画像解像度も、350DPIとなっています(Webサイトには72DPIとありますが、裁ち落としを考慮した印刷サイズ、横111×縦154mmに縮小するとちょうど350DPIになる横1530×縦2122ピクセルが推奨されています)。

本文部分は折り行程へ

さて、印刷が終わると、次にオペレータの方が、本文の紙だけをホリゾンの紙折機にセットします。これも家に置けるような大きさではないですが、ちょっと欲しいですよね。萌えます。

商業印刷で本をつくる場合、普通なら16ページ折りなどに面付けして、1冊ごとに印刷して、折り、製本するところですが、比較的複雑な折りが必要です。TOLOTでは、判型の小ささもあり、2冊まとめて製造することで、シンプルな4つ折りとし、表紙も同じサイズの用紙で2冊分が取れるようにしているようです。

表紙はUVニスを塗布する行程へ

一方、表紙のほうは、UVニスのコートをする機械に掛けられて、表面加工されます。これもあっという間。最後に紫外線照射することでニスを乾かすようです。PPコートと違って、再生しやすいにもかかわらず、仕上がりもいい感じです。これはどこのメーカーの装置かチェックし忘れました。

本文の折りと表紙の加工が終わったら製本

本文の折りと、表紙のUVニスコートが終わったら、いよいよ製本です。同じく、ホリゾンの自動無線綴機が活躍します。

綴機に、表紙をセットし、オペレータの方が順次本文用紙をセットすると、あっという間に製本した本が出てきます。

あっという間すぎますが、内部では本文用紙と糊がきちんと付くように背の部分をカットし、傷をつける処理(ミーリング)をし、表紙への筋入れ加工、位置合わせ、ホットメルトという熱で融解する糊の塗布、表紙と本文を合わせて両側から押さえて貼り付ける処理(ニッピング)までが自動的に行われています。すごいです。一家に一台(ry

自炊派垂涎(!?)の油圧断裁機

そして、最後に登場するのが、同じくホリゾンの油圧断裁機です。製本された本を完成させるには、何回ものカットが必要ですが、いちいちカットする幅を調整するのが大変で時間がかかるところを、この断裁機は、あらかじめプログラムされた奥行きにカット幅を調整するゲージがカットのたびに移動するため、効率よくカットの作業ができるようになっています。

そして完成。検品〜発送へ

そうして出来上がりです。個人情報を扱うエリアということで写真はありませんが、この後、検品と出荷の行程に送られます。検品の際には本文と表紙に印刷されたQRコードをスキャンし、ちゃんと本文と表紙が一致していれば、対応する注文の宛名ラベルが印刷されてきて、出荷準備ができるという非常に優れたシステムが構築されています。

デジタルの時代だけど、やっぱり自分の写真集ができるのは愉しい

アプリ自体の使い勝手など、まだまだ発展途上な部分もあるTOLOTですが、圧倒的な価格の安さと品質の高さはすばらしいものです。

写真の撮影から共有までがデジタルで完結できる時代となりましたが、紙媒体ゆえに、いつでも誰でも見られるというメリットもありますし、1冊最大62枚ということで、写真を選び、編集するプロセスが入ることで『作品』としてカタチになるというのもおもしろいものがあります。

価格も安いですし、iPhoneなどで撮り貯めた写真がある方は、ぜひ一度お試しを!

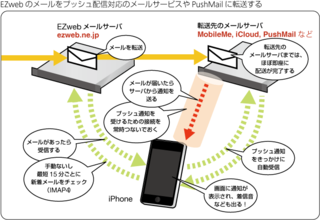

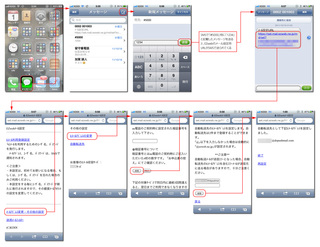

au版iPhone 4Sのキャリアメールの受信をすぐに知るためのいくつかの方法 31 Oct 2011 7:41 PM (13 years ago)

すでに、多く語られていますが、au版iPhone 4Sの最大の弱点は、いわゆる「キャリアメール」が、即座に届かないことです。

ソフトバンクでは、キャリアメールがMMSで実現されているため、即メールが届くのに対し、au版はPCのメールなどと同じくIMAPを利用し、一定時間ごとにiPhoneが新着メールをチェックして受信するため、タイムラグが発生します。チェックの間隔はiPhoneの仕様上、最短でも15分毎にしか設定できないため、それ以上の頻度でチェックしたい場合は手動でチェックするほかなりません。

そうなると、カノジョから「なんでメールしたのに、すぐ返事くれないのよ! オンナと一緒にいたんでしょっ」などと問い詰められたり、家族から「帰りにトイレットペーパー買ってきてってメールしたのに、なんで買ってきてくれなかったのよっっ」などという危機的な事態に発展しかねません。じゃあ、急ぎの用事は、TwitterのDMやSMSで、なんていうのは、お互いギークなカップルや家族にしか通用しない技ですからね。

リアルタイムにメールが受信できない状況は、2012年1月からと言われている、auのMMS対応が実現すれば改善されるはずですが、当面キャリアメールの受信をすぐに知るために使える方法はないのでしょうか? すでに、iCloudのメールに転送するなどの方法も紹介されていますが、くわしくみていきたいと思います。

2011年12月15日に公開された「絵文字・Eメール着信通知機能のiPhone 4Sへの対応予定のお知らせ」によると、MMS対応は2012年3月までに行われる予定とのことです(2011年12月16日 12:40追記)

EZwebの転送サービスとiPhoneの「通知」との合わせ技

EZwebのメールの転送サービスの設定方法。まずは、メッセージを起動して、「#5000」宛に本文に「1234」と書いたSMSを送ると折り返し設定用のURLが書いてあるSMSが届くので、そのURLをタップして、あとは画面に従って設定すればよい

さいわいEZwebのメールサービスには、メールの転送サービスがあり、いずれの方法でも、これを使います。このサービスを利用すると、〜@ezweb.ne.jp に届いたすべてのメールを、指定されたメールアドレス(最大2つ)に転送してくれます。

それと、iPhoneで利用できるサーバ側からプッシュによる受信が可能なメールサービスや、サーバ側からアプリに関する最新情報を通知するために使われている「Push Notification」という仕組みでメールの着信を知ることができるアプリのいずれかを利用します。

いずれの場合も、メール着信時に音を鳴らしたり、iOS 5から登場した「通知センター(Notification Center)」に表示したりすることができるので、キャリアメールの受信をそこそこリアルタイムで知ることができるできるようになります。

実際やってみると、いずれの方法でも、おおむねメールの受信から長くても30秒前後で通知が行われました。SMSやMMSやガラケーでのキャリアメールほどのリアルタイム性はないにせよ、まぁ、なんとか許容できる範囲ではないでしょうか?

いずれの場合も、受け手がドメイン指定受信などをしていることもあるので、返信はEZwebのアドレスから行うようにすればよいでしょう。絵文字が使えないなど、制約はありますが、MMS対応を待たずとも、そこそこ実用的に使えるようになります。

ほかにも手段はありますが、筆者が確認した方法は以下のとおりです。

- プッシュでの受信が可能なメールサービスに転送する

- iCloudもしくはMobile Meのメールに転送する

- Google AppsやGmailの「Google Sync」を利用し、Gmailのアドレスに転送する

- Yahoo!メールのIMAPアクセスを利用し、Yahoo!メールに転送する

- Windows Live Hotmail Exchange Active Syncを利用し、Hotmailにメールを転送する

- プッシュ通知(Push Notification)でメールの受信を知ることができるアプリを利用する

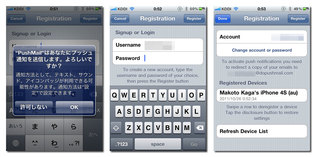

- PushMail

をインストールして、PushMailで発行されたメールアドレスに転送する

プッシュでの受信が可能なメールサービスに転送する

個々のメールサービスのアカウントの作成方法やiPhoneでの送受信の設定方法はそれぞれ異なるので、上記で紹介しているそれぞれのサービスのWebサイトを見ていただくのがいいでしょう。

Gmailの場合は、Google Syncを利用しないと、メールのプッシュはされないので、iPhoneのメールが標準で対応しているGmailの設定ではなく、Exchangeのメールとして設定するのがポイントです。

プッシュでの配信を有効にするには、[設定]―[メール/連絡先/カレンダー]―[データの取得方法]の「プッシュ」を「オン」にしておく必要があります。画面上での通知の方法は、[設定]―[通知]の中から「メール」を開き設定します。着信音に関しては[設定]―[サウンド]の「新着メール」での設定となります。

「プレビューを表示」を有効にしておくと、ロック画面でもメールのプレビューが表示されるので、中身を表示したくなければオフにしておくのがいいでしょう(ロック中の画面には通知を表示させない設定ももちろん可能です)。

この方法だと、受信したメールがezweb.ne.jpのアカウントのメールボックスのほか、転送先のメールボックスにも表示されるようになります。通知からメールを開くと、転送先のメールアカウントで開いてしまい、そのまま返信しようとすると、転送先のメールアドレスから送られる設定でメールの作成画面が表示されてしまいますが、「差出人」の欄でタップすると、送信元のアドレスを選べるので、ezweb.ne.jpに変更すれば問題ありません。

通知でメールの受信を知ることができるアプリ「PushMail」を利用する

一方の「PushMail

」は、有料のアプリ(350円)ですが、前述のメールサービスを使った場合と比べた大きなメリットは、メールとは独立して通知の設定を行うことができることです。月額の利用料金などはかかりません。

iPhoneの「メール」アプリは、複数のメールアカウントのメールを読み書きできる優れたものですが、新着メールの受信を通知したり、受信時に音を鳴らすかどうかは、個々のメールアカウントで設定することができないため、たとえば、大量のメールを受信するアカウントを使っている場合、しょっちゅう通知が表示されてしまうことになります。

たとえば、PCのメールは通知したくないが、携帯のキャリアメールの受信だけ通知を受けたい場合には、こうしたアプリを利用するといいでしょう。

PushMailをインストールすると、アカウントの作成を促されるので、PushMail専用のユーザーIDとパスワードを入れて「Register」を押してアカウントを作ります。他のメールのユーザーIDやパスワードとは異なるものを入れるとよいでしょう。

アカウントが作成されると「(アカウント名)@dopushmail.com」というメールアドレスが発行されるので、EZwebのメールの転送設定にて、発行されたメールアドレスに転送されるように設定すればOKです。

あとは、[設定]―[通知]の項目でどのように表示するか? 音を出すかを選択することができます。前述のメールの場合は、[設定]―[サウンド]での設定でしたが、PushMailの場合は異なります。また、どんな音を鳴らすかについては、PushMailのアプリ側での設定となります。

また、PushMailの場合、通知に表示する項目(Subject、本文、送信者名などの組み合わせ)を選ぶことができます。標準では、PushMail内でも受信したメールの履歴(Histroy)を表示するようになっていますが、この機能はオフにすることもできます。Historyが有効な場合、PushMailのサーバ側に最大72時間メールの内容が保存されることになりますが、Historyを無効にしている場合、通知が送られれば即削除されるとのことです(PushMailのWebサイトの「Privacy」の項目参照)。

また、通知を時間を設定してOFFにしておくことができるので、夜寝ている間は通知してほしくないなどと言う場合にはありがたい機能といえます。

iPhoneの回線は、au、SoftBankか? はたまたドコモがいい? 25 Oct 2011 7:44 AM (13 years ago)

2008年7月11日のiPhone 3Gの登場とともに、日本にiPhoneを導入したソフトバンク最大の弱点は、2011年10月7日にiPhone 4Sの価格発表が行われた記者会見の際にソフトバンクモバイルの宮川CTOが認めたように通信インフラです。

地方で入らない状況はひどく、観光地や人々が住んでいるような地域でさえ、電波が入ることは期待できません。都心部でも、ビルの一階の店舗などに入ると、圏外であることは非常に多い状況です。

いくら「電波改善宣言」とはいっても、これまでのインフラ整備の遅れは一朝一夕には巻き返せないというのが実情でしょう。実際、基地局の建設には多額の資金が必要ですし、工事だって1日で済むような話ではありません。日経トレンディネットの2008年の記事「基地局4万6000局達成の裏に苦労あり! 孫社長を支えるソフトバンクモバイル宮川潤一CTO」でも、「なんちゃって基地局」を作ったと明言しているくらいで、はたして他のキャリアに並ぶ日がくるのかという気がしてしまいます。いくら基地局を数だけ増やしても、適切なセル設計などがなければ、求めるカバーエリアは満たせないわけで、その辺のノウハウや経験も重要でしょう。

そんな状況ですので、au版にiPhone 4Sには大いに期待していましたが、MMSに未対応でスタートし、現状でキャリアメールのプッシュ配信に対応していないau版iPhone 4Sでは、即MNPで乗り換えるには辛く、筆者自身は当面ソフトバンクメインで行くことにしました。

とはいえ、auでのMMS対応状況は10月12日まで明らかにされず、auかソフトバンクと迷っているうちに、ソフトバンク版の入手が難しくなってしまいました。

そんななか、ヨドバシカメラの店頭で在庫ありの表示を見かけて、au版iPhone 4Sをついつい新規で加入。一方のソフトバンクのために、SIMロックフリー版のiPhone 4SをeXpansysから購入してしまいました。ということで、auとソフトバンクに加え、ドコモ回線を利用したMVNOである日本通信(b-mobile)の状況についての雑感をかんたんにまとめてみました。

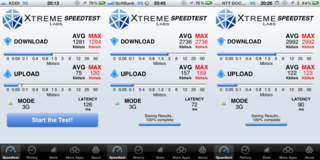

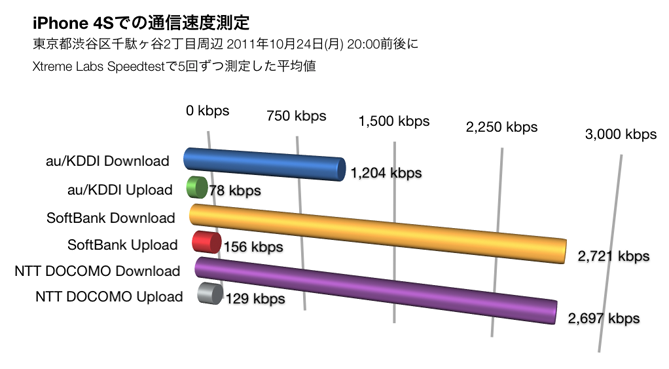

条件がよいときの回線速度はどうなのか?

接続の安定度については、なかなか客観的なデータを示すのが難しいので、安定した状況での通信速度をテストしてみました。今回は、以下の組み合わせで、Xtreme Labs Speedtestを使い、それぞれ5回計測した結果の平均を取りました。

- au版iPhone 4S

- SIMロックフリー版iPhone 4S+日本通信b-mobile Fair(ドコモ回線を利用したMVNO)

- SIMロックフリー版iPhone 4S+ソフトバンク

実際の測定値はグラフのとおりで、W-CDMAのソフトバンクとドコモ回線を利用するb-mobileが拮抗し、CDMA2000 1xのauは単純比較では遅くなります。しかし、ソフトバンクは都内であっても、接続できなかったり、大きく速度を落とす場面もあるのに対して、auは比較的安定した印象です。

SIMロックフリーでないiPhoneで使えるキャリアとしては、回線の安定度という点でいえば、auのほうが上ではないでしょうか? たとえば、筆者がたまに行くカレー屋2店、代々木の「野菜を食べるカレー camp」、渋谷の宮益坂上にある「もうやんカレー246」のいずれも店内奥のほうでは、ソフトバンクは圏外もしくはまったく通信できない状況ですが、auは問題なく通信できます。

携帯電話として基本である「繋がる」という点で、総じてソフトバンクよりauのほうが状況はよさそうですが、auはビジュアルボイスメールやMMSの対応など、まだまだ不完全な部分もあり、選択は容易ではありません。auは2012年1月よりキャリアメールのMMSの対応をするという話があるので、それが実現すれば、auは強力な選択肢になるでしょう。

おそらく、回線の繋がりやすさだけで見れば、SIMロックフリーのiPhoneにドコモ(もしくは、b-mobileの音声付きサービス)のSIMを入れて使うのがベストなんだろうとは思いますが、端末の入手性はもとより、キャリアメールが実質的に使えないのに近い状況なので、キャリアメールでのやりとりがある人には、それ1台で済ませるのは無理と言えるでしょう。

SIMロックフリー版で使われることを想定しているb-mobileと違って、ドコモがiPhoneに向けたサービスを積極的に提供してくれるとは期待できないので、現状で回線の繋がりやすさとサービスのバランスを考えると決定打はありません。

| SoftBank | au | ドコモ | b-mobile | |

|---|---|---|---|---|

| 対応端末 | SoftBank版iPhone、もしくはSIMロックフリー版iPhone | au版iPhone 4Sのみ | SIMロックフリー版iPhoneのみ | |

| 方式 | W-CDMA | CDMA2000 1x EV-DO Rev.A | W-CDMA (ドコモFOMA回線) | |

| 電話機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (音声付きサービスでのみ利用可) |

| 通話しながらのデータ通信 | ◯ | × | ◯ | ◯ |

| ビジュアルボイスメール (留守番電話機能) | ◯ (留守番電話プラス契約時に利用可) | × (2012年3月までに対応予定) | × | × |

| 従来の留守番電話 | ◯ (留守番電話プラス非契約時に利用可) | ◯ | ◯ | ◯ |

| グループ通話 | ◯ (要オプション契約) | × | × | × |

| SMS | ◯ | △ (国際SMS非対応、国際SMSには2012年3月までに対応予定) | ◯ | ◯ (音声付きサービスでのみ利用可) |

| MMS | ◯ (@softbank.ne.jp の送受信に使用) | × (2012年3月までに対応予定) | × | × |

| キャリアメール | ◯ (MMSとして送受信) | △ (IMAPで受信、プッシュ受信なし。2012年3月までにMMSもしくはプッシュ配信に対応予定との発表あり) | △ or × (iモード.netでのみ対応。iPhoneのみでの利用は困難) | × |

| テザリング | × | × | ◯ | |

2011年12月15日に公開された「絵文字・Eメール着信通知機能のiPhone 4Sへの対応予定のお知らせ」に記載のMMS、ビジュアルボイスメールなどの対応予定の発表にともない上記記載を修正しました(2011年12月16日 12:45追記・更新)

個人的にはドコモからiPhoneが出て、かつ、「dメニュー」みたいな「ガラスマ」的なものを諦め、きちんとiPhoneの価値を大事にしたサービスを展開してくれたら、迷わずドコモに戻るところなんですが、まぁ、それは期待できないだろうなぁとは思います。なんといっても、世界的に大きなシェアを持っていたノキアの端末もS60のアプリケーションをインストールできない形でリリースしたキャリアですから......。

山とかだと、意外とauも弱い

安定度でいえば、ソフトバンクよりauのほうがよさそうとはいうものの、これが山となると事情は異なってきます。

筆者は最近十ウン年ぶりに山に登るようになったのですが、高尾周辺の山ですら、ソフトバンクは見通しのきく頂上や尾根でも電波は届きませんし、登山口のバス停ですら圏外のところは多く、電波が入るところを探すのは一苦労です。で、auだとどうなんだろうというのが疑問ではあったのですが、先日、丹沢山系の大山(おおやま)周辺に行くことがあったので、2台とも持っていき、道々通信できるか様子を見ながら歩いてきました。

この時点では、SIMロックフリー版iPhone 4Sを入手していなかったので、au版iPhone 4Sとソフトバンク版iPhone 4を持って行ったのですが、大山山頂ではauもソフトバンクも場所によっては圏外となる状況でした。しかし、総じてソフトバンク版iPhone 4のほうが状況がよく、コース上もauは圏外であっても、ソフトバンクは通信できる場所が多数あるという、個人的な予想を大きく裏切る結果となりました。

今回は蓑毛バス停から、ヤビツ峠、大山山頂、阿夫利神社下社と歩きケーブルカーで下山しましたが、阿夫利神社下社までは大山ケーブルカーで登れるため、高尾ほどではないまでも気軽にくるハイカーも多く、auならそれなりに使えるだろうと予想していましたが、そうではありませんでした。

今回は、ドコモ回線での状況はチェックできなかったのですが、これから高尾周辺は紅葉本番という時期を迎えますし、今後3キャリアについて、チェックしてみたいと思います。以前ドコモを使っていたときの経験では、山では、やはりドコモが最善のような気がしますが、はたしてどうなるでしょうか?

ビジュアルボイスメールが使えないau版は、iPhoneの価値を損なっている 21 Oct 2011 11:34 PM (13 years ago)

iPhoneが日本に導入されて以来、インフラが貧弱なソフトバンクモバイルでしか使えなかった状況がようやく変わり、au/KDDIからも発売されることには、大きな期待が寄せられてきました。

しかし、いざ蓋を開けてみると、au版iPhone 4Sでは、「〜@ezweb.ne.jp」のメールがMMSではなく、PCなどと同じメール(IMAPによる受信)であるなど足りないところは多く、『iPhoneの世界観』を満たせないままに不完全な状態で発売されているという、よろしくない状況です。

「電話の再発明」こそが「iPhone」の原点

いまは亡きスティーブ・ジョブズが率いていたアップルが2007年1月、世界を変えるべく『電話を再発明(reinvent the phone)』した製品として発表した「iPhone」を特徴とする機能はたくさんありますが、その1つに「ビジュアルボイス(Visual Voicemail)」があります。

それまでの携帯電話の留守番電話機能は、センター側にメッセージが録音されていて、それを聞くためにはセンターに電話を掛け、音声ガイダンスにそって操作する必要がありました。端末によっては、ある程度端末側のメニューで操作できるようになっているものの、どんな留守電が入っているかは一通り聞かないとわからないなど、非常に面倒なものでした。

これは、携帯電話が通話の機能しか持たない時代であれば、当たり前の設計だったといえますが、現在の端末のリッチなユーザーインターフェイスとは明らかにミスマッチです。それに対し、iPhoneの登場とともに登場した「ビジュアルボイスメール」は、まさに「留守番電話サービス(ボイスメール)」を再発明したものといえます。

左が「留守番電話プラス」サービスを契約したソフトバンク回線のiPhoneのビジュアルボイスメール。一覧から再生したいメッセージを選択できる。右はau版iPhone 4Sで「電話アプリ」で「留守番電話」を選択した画面。留守番電話センターに電話を掛けて確認するかたちになる

スクリーンショットを見れば一目瞭然、録音されたメッセージが、発信者の名前と時間、未再生かどうかが一覧され、必要そうなメッセージから再生することができます。たったそれだけ、というシンプルなユーザーインターフェイスですが、驚くべきことに、iPhoneより前にはそのようなものは存在していませんでした。

しかも、メッセージは音声ファイルの形で、端末側に送られてきているので、圏外の場所に移動してしまっても、メッセージを確認できますし、iOS 5から提供された「Notification Center」にも誰からの留守番電話かがわかる形で表示されるので非常に便利です

この機能の実現にはキャリア側が提供する留守番電話サービス側の対応が必須なわけですが、 日本にiPhone 3Gが導入された当初から、ソフトバンクでは「留守番電話プラス」としてビジュアルボイスメールのサービスが提供されていました。

そのほか、通話中に着信があった場合に、会話を保留して、着信を受ける「割込通話」、複数の相手と電話会議ができる「グループ通話」など、iPhoneならではの電話機能があり、それらをセットした「iPhone基本パック」をソフトバンクは提供しています。

ソフトバンクモバイルが、「iPhone基本パック」とネーミングしたとおり、いずれもiPhoneを「iPhoneらしく」使うためには必須のサービスと言えるでしょう。

残念なau

しかし、auでは現時点では「ビジュアルボイスメール」、「グループ通話」ともに非対応という残念な状況です。グループ通話は画面上のボタンは有効で、中途半端に反応するものの、実際には利用できません。

au版の制約である、データ通話と通話を同時にできない点は、CDMA2000の制約ゆえ、コストや端末サイズなどからiPhone 4S自体が対応していないため、しかたがないわけですが(音声通話とデータ通信の同時使用に対応したauのE31Tもある)、キャリア側の取組みで対応できる、これらの音声サービスやMMSに対応しないで、見切り発車的にiPhoneを発売してしまったのは、細部までこだわって製品をデザインした人々に対しての裏切り行為ともいえなくありません。

もちろん、対するソフトバンクモバイルも、肝心のインフラがガタガタだという深刻な問題を抱えています。回線契約を管理するシステムの問題など、改善すべきところは山積みのようです。iPhoneの提供する価値に理解が深い孫正義氏の想いだけが空回りするのではなく、足回りを固めて、iPhoneのユーザー体験のあるべき姿を実現できるキャリアを目指してほしいところです。

一方のau/KDDIは、インフラはしっかりしていても、iPhoneのような製品のどこに価値があるのかを、はたして理解できているのでしょうか? iPhoneが提供しているのは、デバイスの価値ではなく、ネットワーク側のサービスも含めた総合的なユーザー体験です。

そもそも、自分たちが築いてきた、EZwebのメールすら満足に提供できていないのにも関わらず、現状や今後の計画についての明快な説明がなく、小さな文字での注意書きで逃げるようなやりかたは、いかがなものでしょうか? 非公式にKDDIの方に確認したところでは、MMSサポートは2012年1月の予定で、他のサービスへの対応も順次予定しているそうですが、そうした大切なことはきちんとアナウンスしてほしいものです。そうしたPRやauショップの現場への情報提供や教育も含め、今後の改善に強く期待したいところです。

2011年12月15日に公開された「絵文字・Eメール着信通知機能のiPhone 4Sへの対応予定のお知らせ」によると、MMSやビジュアルボイスメールへの対応は、2012年3月までに行われるということです。ここにきてようやく公式な発表というのも遅すぎますが、いざ発表されたものの、当初一部報道にあった2012年1月ではなく3月というのも残念な限りです。とはいえ、au版iPhoneに不足している機能のサポートに関してはじめて公式に発表があったということは評価されてしかるべきでしょう。まぁ、よくもわるくも日本の大企業という感じで、ソフトバンクモバイルとはかなり対照的ですね。(2011年12月16日 12:33追記)

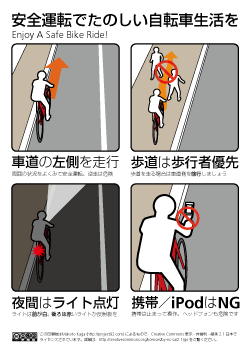

震災をきっかけに自転車通勤をはじめたみなさんへ 28 Mar 2011 8:45 PM (14 years ago)

首都圏の計画停電が2011年3月14日(月)にはじまって、特に初日に電車の運転本数が少なくなったせいか、都心では自転車で移動されている方をたくさん見るようになりました。

先日も夕方、青梅街道を荻窪方面から新宿に向かって走っていたところ、非常に危険な運転をしている自転車とたくさん遭遇しました。おそらく、ご本人は『危険』という意識はないのだと思うのですが、これをきっかけに、ぜひ『自転車の正しい交通』を意識して、安全で愉しい自転車通勤にしてほしいと思います。もし、これを読んでいる方の周囲に、会社に自転車で来ているという同僚がいらっしゃったら、ぜひ教えてあげてください

右のPDFファイルは、自由に印刷、配布していただいてかまいませんので、ご活用ください。

以降では、いくつか代表的なルール違反=道路交通法違犯について取り上げますが、法律違犯かどうかが重要なのではなく、あくまで、自分自身や周囲の安全のために重要なルールだということを忘れないでください。法的な面を含んだ解説については、警視庁の「自転車の交通安全」のページも、併せてご覧ください。

自転車は『車道を左側通行』

都心を自転車で走っていて、一番危険を感じるのが、車道の右側を『逆走』してくる自転車です。特に、都心の道路は路上駐車も多く、駐車している自動車の影から突然出てくる自転車にはドキっとします。おそらく、逆走している方も同じように感じていると思いますが、これは非常に危険なことです。

道路においては、自転車を含む『車両』は左側通行がルールになっています。つまり、自動車を運転しているドライバーやオートバイのライダー、ルールを守っている自転車乗りからみても、道路の右側に寄って正面から走ってくる自転車の存在は恐怖以外のなにものでもありません。

狭い道路で車両同士がすれ違う場面を考えてみましょう。『左側通行』というルールがなければ、お互いどちらに避けていいかわからず、混乱が生じてしまいます。自動車、バイク、自転車は、お互いどちらに「避ければいいのか」という合意が取れているからこそ、安全にすれ違うことができるのです。

一方、広い道路で、中央分離帯がある道路では、正面から別の車両が走ってくることがないことがわかっているので、安全に走れるわけですが、そこで逆走するのはもってのほかです。

また、お互い30km/hで走っている場合、正面衝突すると相対速度は60km/hとなり、衝突時のエネルギーも大きくなり非常に危険です。とにかく、自転車は車道を左側通行。それも、車道の左端に寄って走らなくてはいけません。たまに、自動車と同じように、道路の中央によって右折する自転車を見かけますが、自転車は道路に端によって、走行する必要があるので、一旦、正面に渡ってから、右方向に渡る必要があります。原付の「二段階右折」と同じ方式です。

なお、道路の端に2本線の表示で区切られた車線がある場合、そこは「歩行者専用路側帯」なので、自転車は走ることはできないので、その車道側に沿って走ることになります。

実際には、警察官も見ても取り締まることはほとんどないのが現状ですが、道路交通法上、これに違犯すると3カ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。それほど重要ということです。自分や周囲の安全のためにも、絶対に守るべきルールです。

ちなみに、道路交通法上、自転車は車両のひとつである「軽車両」に分類されていますが、じつは人が乗っている『馬』などの動物も軽車両のひとつです。つまり、馬に乗って道路を走る場合も、道路の左側を走る必要があります。

歩道の走行は例外的。歩行者優先です

日本では、警察官も含めて、自転車が歩道を走ることは、事実上当たり前のことになっています。しかし、5km/h以下で歩いている歩行者と、20km/hくらいは軽く出る自転車が同じ歩道を入り乱れて走るのは非常に危険です。実際に、事故も多発しているようです。

自転車は、道路交通法上も車道の左側に寄って走るのが原則で、歩道の走行は例外的に認められています。歩道を走っていいのは、「自転車通行可」の標識がある歩道か、周辺の状況からやむを得ない場合に限られています(その他、13歳未満の子どもと70歳以上の方は常に歩道を通行できます)。

歩道を走れる場所においても、車道寄りを『徐行』しないといけません。徐行というのは、危険があった場合などにもすぐに停止できる速度です。徐行の定義として明確な速度は明示されていませんが、10km/h以下とされる場合が多いようです。

また、歩行者が優先で、歩行者のじゃまになるような場合、一時停止することが法律でも定められています。つまり、歩行者をどかせるためにベルを鳴らしたり、間をすり抜けていくような運転は問題外です。

心構えとしては、歩行者が近くにいる場合、歩くのと同じ程度の速度で走るようにするのがよいだろうと思います。都心には、自転車の車道通行が危険なエリアや、自転車通行が禁止されているトンネルなども多く、歩道を走らなくてはいけないケースもあります。そうした場合には、歩行者のための『歩道』を走らせてもらっているという意識で走るべきでしょう。

また、都内の商店街などでは、自転車の走行を禁止している場所も数多くあります。そうした場所では、自転車から降りて押すべきです。

実際には、これらのルールを守らず、歩行者の間を縫うように歩道を爆走する警官も多数見かけるのには、ほんとうに困ったものです。

無灯火は危険! ライトは前が『白』、後ろが『赤』。

夕方から夜間は、ライトを付けていない自転車は周囲から非常に見えにくいのが現実です。山奥での夜間に乗るのと違い、都心においては、周囲に自分の存在を知らせるのが、ライトを点灯する大きな目的です。

特に、現在は節電のために多くの商業施設などが看板などを消灯したりしている関係で、都心部でも非常に暗くなっていて、自転車の存在が見えにくくなっていますので、ライトの重要性はより高いといっていいでしょう。

また、赤いライトを前面に向けてハンドルなどに付けている人がいますが、これも非常に危険です。自動車やオートバイなどもそうですが、前面(前照灯)が『白』で、後面(尾灯)が『赤』であることによって、周囲の車両や歩行者から、車両の進行方向を知ることができるのです。ですから、これを逆にするのは非常に危険な行為です。

なお、道路交通法上は、尾灯の代わりに反射板(当然赤い色に光るものです)でもいいことになっています。とはいえ、自ら発光するライトのほうが、視認性は高いので、自らの存在を他の自転車や自動車などに知らせるためにも、ぜひ後ろ側もライトにするのがオススメです。

自転車店によっては、反射板もない状態でお客さんに自転車を引き渡すこともあるようですが、反射板もライトも無い状態ですと、夜間はその存在に非常に気づきにくくなります。

携帯電話を操作しながらの走行は厳禁。ヘッドフォンも避けよう

携帯電話を操作したり、通話しながらの運転は、自転車の場合も法律で禁止されています。歩行中でも携帯でメールしながら歩くのは周囲への注意が十分できなくなり危険なのですから、より速い速度で走る自転車ではより危険です。

また、iPodなどで音楽を聴きながら走っている人もたまに見かけますが、走行中は『音』も周囲の状況を把握するのに、重要な情報源となります。

これについては、2chの自転車板やmixiの自転車コミュなどでもよく荒れる話題ですが、安全性を重視するなら、ヘッドフォンなどで音楽を聴きながら走行するのは避けるべきでしょう。脇道から突然飛び出してくる自動車や自転車、子どもなどの存在も、音という情報があれば、よりはやく気づくことができます。自分や周囲の命を守るためにも、避けたいものです。

『だろう運転』ではなく、『かもしれない運転』を心がける

運転免許を持っている方なら、教習所などでよく言われたことだと思いますが、事故は周囲の車やバイク、歩行者や自転車同士でも起こります。

お互い人間ですので、注意力散漫な時もあるでしょうし、そもそも遵法運転など眼中ない人もいます。

ですから、たとえば、「路上駐車しているあの車が突然走り出すことはないだろう」などの「○○だろう」といった希望的な状況判断で走るのではなく、「あの車は突然走り出すかもしれない」、「歩道にいるあの自転車が突然車道に出てくるかもしれない」など、周囲の状況を観察し、「○○かもしれない」と考えて走ることは非常に大事です。

筆者の過去の経験でも、幹線道路を走っているときに、突然脇道から一時停止しないで乗用車が出てきたり、歩道を同じ方向を向かって走っていた自転車が車道の状況を確認せず、こちらの目の前で車道に出てきたこと、停車中のタクシーが方向指示器も出さず、目視もしないでいきなり発進してきたり、客を降ろすために、突然ブレーキをかけたりという場面にも幾度となく経験しました。

そんなシチュエーションで、"大丈夫だろう"と思って走っていては、間違いなく事故に遭遇することになります。自動車の動きは、ある程度運転の経験がないとわからない部分もあるかもしれませんが、相手の気持ちを想像して、どうしたいのかよくわからない場合は近づかないということも大事です。

そのためには、時間に余裕を持って行動すること、また、周囲の状況をよく見ること。直接見るのが基本ですが、バックミラーなどを装備することも役に立ちます。また、ドライバーの顔を見て、お互い認識しあうことなどが大事だと思います。

松尾 公也さんのエントリ「ぼくが自転車通勤で気をつけていること」なども参考になります。事故を起こさず、周囲にも迷惑をかけないように、たのしい自転車生活にしてくださいい。

自転車の整備も大事

ママチャリとかは比較的メインテナンスフリーで走れる感じではありますが、最近乗っている人も多いクロスバイクなどは、メインテナンスは重要です。メインテナンスといっても何から手を付けていいかわからないと思いますが、そんな人は、自転車を買ったお店などに相談してメインテナンスしてもらったほうがいいと思います。

また、できれば、自分でタイヤの空気を入れることくらいはできるといいでしょう。自転車のタイヤは、何もしていなくても、少しずつ空気が逃げて、空気圧が低くなってきます。空気圧が低くなると、走りが重たくなり、パンクしやすくなります。

特にロードバイクなどの、比較的細く高い空気圧を入れているタイヤですと、すぐに適正な空気圧より下がってしまいます(タイヤによりますが、1週間くらいで、かなり圧力は下がります)。

自転車のタイヤの空気を入れる部分(バルブ)は、主に3種類あり、対応した空気入れも異なりますので、わからない方は、自転車屋さんに相談するといいでしょう。

メインテナンスの上でも最も重要なのはブレーキです。マウンテンバイクやクロスバイク、ロードバイクなどのブレーキは、制動力が高い反面、雨天時などに走行すると、比較的早くブレーキシューが摩耗してきます。また、ブレーキワイヤーものびたり、切れたりすることもありますから、定期的な点検は必須です。

普段乗る前には、ブレーキが効くか、タイヤの空気がきちんと入っているか、また、車輪と自転車のフレームを止めている部分やシートポストなどの固定部分が、クイックレリーズという簡単に取り外しできるようになっている場合は、ちゃんと固定されているか確認したいものです。悪質ないたずらとして、Vブレーキの『バナナ』の部分を外してしまうものも見受けられます。かならず、乗る前にチェックしましょう。

駐輪場所もきちんと確保しよう

多くの自治体の仕事のなかには『自転車対策』というようなものが多いのが現実です。これは、道路などに放置、駐車されている大量の自転車の問題です。

都内でも、たとえば渋谷区などは機械式の駐輪場を多く整備していて、自転車で通勤したり遠方に買い物に行ったりするという使い方にも対応しています。一方、新宿区などは年間契約の駐輪場がほとんどで、非常に使いにくいのが現実ですが、きちんとした駐輪場所を探して置くようにしたいものです。

最近では、六本木ヒルズや東京ミッドタウン、高島屋タイムズスクエア、南青山のAoなど、かなりの台数が駐輪できる駐輪場を整備している商業施設も増えています。商業施設とオフィスビルを併設しているようなところでも、オフィス利用者の駐輪は認めていないところも多いようで、通勤となるとなかなか駐輪場所の確保は難しいのが現実です。

会社によっては、自転車での通勤を明示的に禁止しているところもあるでしょうから、難しい面もあるかもしれませんが、できれば、こうした機会に、会社を動かして、入居ビル側に駐輪場所を確保してもらうなどの取り組みができればいいかもしれません。実際、震災をきっかけに、自転車通勤を推奨しているという話もききます。小さな会社なら、オフィス内に置くスペースを確保してくれるところもあるかもしれません。

最近では、ファンライドステーションなど、主に本格的にロードバイクに乗って通勤する人々向けの施設もできていますが、まだまだ少ないのが現実です。

大事なのは、社会的に「自転車が悪」と見られないように、交通ルールも守り、駐輪も適切に行うことだと思います。

本格的に自転車通勤するなら

筆者の周辺でも、ママチャリで片道10kmほどの距離を出勤したというような話をちらほら聞きます。筆者も、20年くらい前は、いわゆるママチャリ的な自転車(無印の軽快車)で通勤していたこともありました。その後、クロスバイクやロードバイクに乗るようになり、ママチャリとはまったく違う走りに、なんでもっと早くママチャリ卒業しなかったのか? と後悔しました。もし、今回、はじめて自転車で通勤して、その愉しさに目覚めたなら、クロスバイクやロードバイクの世界に一歩踏み出してみてもいいかもしれません。

すでにマウンテンバイクやクロスバイク、ロードバイクに乗っているなら、タイヤを履き替えてみるだけで、走りが変わったりするので、そういうところから挑戦してみてもいいかもしれません。特に、なんちゃってマウンテンバイク的な自転車の場合、オフロード走行ができない設計なのに、山向けのタイヤが装着されていたりするので、街乗り向けのタイヤにするだけで、相当変わるはずです。

また、ヘルメットをすることもぜひ検討してみてほしいと思います。もちろん、ロードバイク乗りで有名な某自転車店主のように、ヘルメットは不用と言い切る人もいます。その方は、おそらくヘルメットが必要になるような走りをしていないし、常にそのように意識を張って、適切な判断を積み重ねていかないといけないと考えておられるのだろうと思いますし、それも正論です。

しかし、人間である以上、ミスもありますし、実際にヘルメットをしていたことで助かった事例もあります。ヘルメットはあなた自身の命や身体を守るだけではなく、事故にあった場合の相手方の生活を守ることにも繋がるからです。

ナナオFlexScanのファームウェアをVMware Fusion上のWindowsでアップデート 7 Mar 2011 12:24 AM (14 years ago)

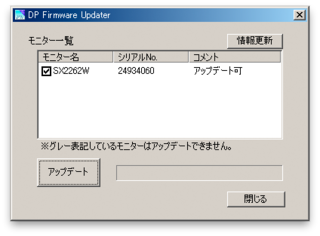

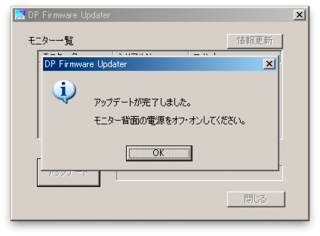

「MacBook ProとナナオFlexScan SX2262WをDisplayPort接続する」でも紹介したナナオFlexScan SX2262Wですが、製造時期によっては、一部のMacBook ProなどとDisplayPort接続した場合に、マウスポインタが数十秒ごとに引っかかるように止まったり(メーカーサイトには「飛ぶ」と書かれていますが)、本体をスリープしたあとに復帰しても画面あでなかったりという問題があります。筆者の環境でも、古いMacBook Pro(Mid 2009)では問題がなかったものの、新しいMacBook Pro(Early 2011)では問題が発生しました。

この問題はディスプレイ内部のソフトウェア(ファームウェア)の問題に起因し、ファームウェアをアップデートすることで解消されます。該当製品であるかを「アップル社の一部Macのmini DisplayPort接続時に、マウスポインタが飛ぶ現象について 2010.12」で確認のうえ、必要ならアップデートします。

なお、MacBook Proでもこの問題が発生するのは、DisplayPort接続のときのみのようで、DVI端子に接続した場合では、問題ないようですので、実際に問題に遭遇したら対応するのがよいでしょう。

アップデートのためのソフトウェアはWindowsのアプリケーションとなっていて、Windowsが必須です。現状ではMacとの組合せで発生する問題であるにも関わらず、Mac版のアップデータがないのは残念ですが、おそらく開発体制などからいたしかたないといったところでしょうか? 筆者の環境でも、ディスプレイが置いてある場所には、Windows PCがないため、MacBook Pro上のVMware Fusionで動くWindows XP上でアップデートしてみました。

アップデートはUSB接続で行う

アップデートについては、「アップル社の一部Macのmini DisplayPort接続時に、マウスポインタが飛ぶ現象について 2010.12」および、アップデートソフトウェアに添付の説明書を熟読し、内容を十分理解したうえでやってください。また、筆者がここで紹介する方法は、メーカーの保証対象外となるため、読者ご自身の判断で行ってください。この方法によって製品が故障、修理が必要になっても筆者は保証できません。

ディスプレイのファームウェアのアップデートは、Windows PCとディスプレイをUSBケーブルでつなぎ、Windows上のアップデートソフトウェアを使って行います。VMware Fusion上で動くWindowsの場合、直接物理的なUSBポートを持たないので、MacのUSBポートとディスプレイ側のUSBポートを接続します。この際、Windowsでのアップデートと同様、ディスプレイのUSBダウンストリームポート(USB機器を接続するポートです)には何も接続しない状態にします。

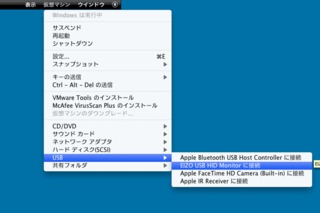

VMware Fusionは、個別のUSB機器を仮想マシンと接続したり切断する機能を持っています。FlexScan SX2262Wの場合「EIZO USB HID Monitor」として認識されているので、VMware FusionでWindowsを起動した状態で、「仮想マシン」メニューの「USB」から「EIZO USB HID Monitorに接続」を選択し、WindowsとディスプレイのUSBを接続した状態にします。

この状態で、メーカーサイトからダウンロードした「DP Firmware Updater」を起動すると、「モニター一覧」にディスプレイが表示されているはずです。あとは、アップデートソフトウェア付属の説明書を見ながら、操作すればアップデートは完了します。