P

Preescolar

Es la mañana inaugural de un mes de septiembre y

te ves con short rojo oscuro y camisa blanca, el uniforme modificado

por tu madre hace una semana para remediar una talla mucho mayor de la

que tu cuerpo demanda. Calzas unas botas lustradas, colegiales, y aunque

has olvidado cómo llegaron a tu casa, sabes ya que no te durarán mucho,

como ha sentenciado tu padre luego de probártelas. Ha sido un amanecer

de ritual, tu primer curso escolar.

Hay una excitación palpable, empiezas la escuela y es un comienzo

añorado, porque casi todos a tu alrededor te han convencido de que te

gusta estudiar. Aún desconoces lo que eso significa; no obstante, lo

intuyes como lo próximo en esta nueva etapa de la vida. Reconocerás

pronto tu preferencia por la instrucción, así, a secas, no el estudio.

Tal decisión no te la formularás en la escuela primaria, tendrás que

asumirla por tu cuenta, con la ayuda de varios consejos útiles que te

dará un profesor sensato del futuro.

Pero es 1977 y entras de la mano de tu madre a la escuela tras una

corta travesía, les ha bastado caminar media cuadra para llegar. Estás

en un grupo de niños de aspecto similar. Son el centro de las miradas de

quienes continúan en grados superiores, un detalle que presagia una

tradición previsible cada noveno mes, pues al final, ustedes son los

principiantes.

Seguir leyendo en Hypermedia Magazine

Hoy me desperté con una canción en la mente. Me pasa a menudo; claro, como a casi todo el mundo. Ya sé que en esta diversa extensión de tierra y agua que llamamos planeta también los hay que pueden vivir sin música y, cuando tienen poder, obligan a los demás a hacerlo so pena de increíbles castigos corporales, cárcel y demás. Pero este recuerdo es puramente personal.

Admito que tiene que ver con una época específica, la del año en que salió un disco de un hasta entonces desconocido grupo de rock español. Muy lejos de España, en medio del Caribe, uno casi ni se enteraba de la cantidad de acontecimientos por suceder en 1989, así que para qué referirnos al mayor número de canciones que se estrenarían también ese año.

En nuestro caso, si me permiten hablar por mi generación, marcaría el inicio del choque violento con la realidad. Uno aprendería, muy dolorosamente, a comprobar las promesas vanas del discurso oficial y a distanciarse de la imagen más utópica que teníamos del país, todo con la velocidad con que pasarían aquellos doce meses.

Y sí, había persecuciones, arrestos violentos, presos políticos, amenazas latentes de condenas al ostracismo, pero tal vez como la mayoría de los compatriotas optaba por hacerse de la vista gorda, nadie se enteraba. Todo aquello, como en una canción de Rubén Blades, ocurría en otras naciones centro y sudamericanas. Uno, al final, tenía sus expectativas, las lógicas de la edad. Volver a los 17, cantaría Violeta Parra.

Entonces, en algún lugar del centro de Cuba, en algún radio con señal de FM sonaba aquella canción y uno se quedaba ensimismado. Parecía la banda sonora perfecta para quienes en aquel tiempo empezábamos a decirle adiós a la adolescencia. No lo pensaba, pero suponía que tendría que agradecerle a alguien su osadía al no haber ignorado aquella cinta magnetofónica con un tema y el nombre del grupo que poco o nada le decía.

Años después, cuando trabajé en esa misma radio FM, comprobé -si la memoria no me falla- que al final la dichosa cinta no había llegado por “envío”, la selección que alguien en alguna oficina del edificio de 23 y M del Instituto Cubano de Radio y Televisión, escogía para enviar a provincias; sino que “le había dado entrada” algún antiguo “Jefe de Música”, licencias que se permitían algunos “del interior”.

Y honestamente le estaré siempre en deuda. Es lo que muchos todavía no entienden, el hecho de que en el contexto cubano, todas esas relaciones/negociaciones/orígenes importan demasiado. Casi nada era absolutamente casual, aunque, por supuesto, uno puede sólo teorizar sobre esto a la vuelta de los años si se mira a la isla desde la distancia.

Casi un lustro después del lanzamiento del disco, me lo topé en formato CD. Me lo cedió un amigo, que tenía varias amistades allende los mares. Supongo que lo había recibido como regalo, aunque quiero también aventurarme a asegurar que él mismo lo había pedido expresamente, tal vez tras haber escuchado aquellas canciones en cualquier tarde angustiosa en los “montes verdes” donde transcurría su banal existencia.

Al grupo lo incluimos en un programa nocturno en el que hablamos de las bandas y solistas españoles de finales de los 80, con la poca información que teníamos, que nos llegaba, o lo que es lo mismo, que dejaban pasar. Otro amigo y yo, él bastante mejor informado gracias a colegas y turistas, creíamos que de aquella formación pop-rock ya no quedaba nada, ni nombre ni integrantes ni grabaciones.

Fue después, en la diáspora, en los inicios de YouTube que me di a buscar aquel tema memorable. Para mi sorpresa, la canción tan influyente décadas atrás se ha convertido con el paso de los años en todo un clásico musical de la época.

El grupo: La Frontera y su cantante Javier Andreu siguen activos. Aquí dejo el video oficial, por si alguien no los conoce y para quienes los recuerdan. La canción se llama El límite y, como dije al inicio, hoy me desperté con ella en la mente.

El gran cantautor cubano Pablo Milanés falleció a finales de noviembre en España.Tras leer la crónica de un amigo escritor, me animé a escribir la mía que publicó Hypermedia Magazine:

Estar habituado a algunas redes sociales supongo

que ayuda cuando uno, que no ha superado la experiencia de trabajar en

una sala de redacción, quiere mantenerse enterado, que no informado,

sobre ciertos acontecimientos.

Sin embargo, en mi caso, las redes han tenido a veces un impacto

adverso cuando han sido el único medio por el que primero me he enterado

de la muerte de alguna celebridad querida o emocionalmente cercana.

Creo que con cada una el luto se lleva de distinta manera.

Con los cantantes y músicos, me pasa que la primera reacción es ir a YouTube y buscar aquellos temas que me impactaron.

Con los escritores, tiendo a buscar o imaginar dónde podría estar aquel

libro suyo que leí una vez y que me obligó a procurar sus obras

anteriores o a estar pendiente de las próximas.

La noticia de la muerte de Pablo Milanés me ha zumbado a ese pedazo

personal de la memoria en una de las habitaciones del caserón de una

pequeña ciudad en el centro de una isla. Una casa, un pueblo, un país

que, al menos como yo los conocí, ya no existen.

Seguir leyendo en Hypermedia Magazine

Supongo que desde siempre me hayan alertado

sobre el paso del tiempo, sobre cómo a veces lo podría percibir aceleradamente

o de manera lenta e imperceptible. Todavía tengo la impresión de que puedo

reconocerme en instantes muy específicos de mi pasado, pero es una sensación

muy volátil, pues me ocurre que me olvido de muchas cosas en estos tiempos o a

esta edad.

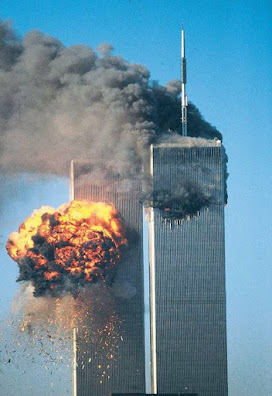

Hace veinte años del 11 de septiembre, tal

vez el primer anuncio de que la visión personal que tenía del mundo se iba a

hacer añicos, como las torres gemelas del World Trade Center. Por muchas

circunstancias, recuerdo exactamente dónde estaba cuando todo ocurría, aunque

la dimensión exacta del hecho no la empezaría a apreciar hasta muchas horas

después.

Ese día llego a mi oficina del Periódico

Vanguardia de Santa Clara, uno de los pocos puntos de la ciudad –y puede que

del país– con acceso a Internet. He hecho una “actualización” del sitio web,

revisado los emails y en minutos me llamarán para una reunión con un “experto”

venido de La Habana. Es un año de muchos viajes y encuentros, me gusta decir

que ando atareado en el diseño de una estrategia para la prensa digital en

Cuba, (ya sé, la oficialista, la única que puede plantearse semejante

proyecto), pero dicho así sería darle un orden, coherencia e importancia a

aquellas sesiones que nunca los tuvieron.

La reunión con el experto habanero apenas

puede comenzar tras el recibimiento y las palabras iniciales, ni siquiera

llegamos a sentarnos en la oficina del director, ese lugar tan tedioso e

impersonal que luego denominaré como la cámara de torturas; sin embargo, es

septiembre de 2001 y aún me quedan unos gramos de optimismo. En mi

mente todavía ronda el pensamiento de que pronto se cumplirán 14 meses de la

muerte de mi madre, no tengo espacio para mucho más.

Justo antes de entrar, el experto ha

recibido una llamada de la capital, de alguien probablemente encargado de un

medio digital mil veces mejor equipado que el nuestro, en la que le han dicho

que un avión ha impactado contra un edificio en Nueva York.

Volvemos entonces a mi oficina sin ventanas

o con ellas, pero cubiertas por grandes cartulinas que alguien puso para

justificar el uso de un aire acondicionado. Es una chapucería de las típicas de

mi país, pero al menos el tapiado temporal ha servido para sostener el cartel

de Sin Aliento, que mi amiga Adriana trajo de Londres y que nunca usó para

decorar la casa que alquiló en La Habana. De modo que Belmondo, quien nos dejó

hace unos días, y Jean Seberg han sido mis acompañantes durante los

meses pasados y al menos lo seguirán siendo hasta inicios del 2004.

Me conecto. Es una actividad hoy casi olvidada, los ruidos característicos de la conexión vía módem. No creo

que haya tenido una concurrencia tan nutrida como la de esa mañana y eso que el

resto de los colegas del semanario no tienen la más mínima idea de que ha

ocurrido algo tan tremendo. Voy a la página de la CNN, entonces una de los más

populares a la hora de buscar información rápida. Colapsada. Nunca antes me ha

ocurrido algo similar, es también la primera vez que podemos apreciarlo en

tiempo real. Por un instante, como en el día de la visita de Juan Pablo II a

Santa Clara en 1998, me siento una persona que vive “dentro” del mundo.

Cambio rápidamente a El País y aparece

entonces una nota que intenta resumir lo poco que se sabe hasta ese momento. Se trata de

una historia que se va a alargar durante ese día y los siguientes y que seguirá

contándose, desentrañándose y hasta falseándose durante los próximos veinte años.

A pesar del shock inicial, de cierto

sentimiento de tranquilidad al pretender saber qué ha ocurrido, las

“actividades programadas” se retomaron. Nos reunimos y hasta tengo el recuerdo

de que resultó una conversación algo productiva. Tal vez me engañaba pensando que

era parte del aprendizaje, de las responsabilidades de un puesto nuevo. Al

terminar y despedir al experto, algunos colegas comentaban la emisión del

mediodía del noticiero televisivo. La historia ahora incluía dos aviones para

aumentar nuestra curiosidad e ignorancia.

CNN seguía imposible, así que buscaba

informaciones en otros medios. Surgían datos nuevos sobre el ataque,

especulaciones. Por la tarde, noche en Europa, los amigos que vivían en esa

parte del mundo se asomaban al Messenger de Hotmail para compartir lo que

habían visto en los telediarios de sus países. Si alguna vez me había cuidado

de que la ventanita del socorrido software no se mostrar en pantalla para no azuzar la inclinación perversa de algún visitante inesperado, ese día me

tenía sin cuidado. Los acontecimientos, hubiera dicho como justificación y le

habría echado toda la culpa posible a la noticia. “Aquí acusan a un tal Bin

Laden” me aclaraba una amiga desde Lausana. Tendré que hacer algunas búsquedas,

pensaba yo, seguro de que no me sonaba el nombre de tan macabro personaje.

Me gustaría decir que llegó la hora de

salir, que revisé el sitio tras la última actualización, apagué la computadora

y dejé el periódico en bicicleta calle Maceo abajo rumbo a Villa Josefa, pero

sólo estaría relatando la secuencia de eventos de un jornada normal de trabajo.

¿Cómo se mide la normalidad?- pienso ahora que ha pasado tanto tiempo.

Cuando llegué a casa de mi cuñada, mi

sobrino –que ya me supera en altura y en el largo del cabello- jugaba

tranquilamente en su cuna. A esa hora, el suceso dominaba todas las

conversaciones y las imágenes iban saliendo, enfocadas en el impacto del choque

del segundo avión contra la estructura de una de las torres; eran parte del arsenal fílmico que se iba integrando a la memoria en un esfuerzo intelectual para

comprender la intensidad del hecho, su significación, su relevancia, como si

tal cosa fuera posible aquella hora.

-Las dos torres ya se desplomaron- me dijo

alguien.

Ahora me parece que escucho nuevamente esa

frase con sorpresa, pero sin aprensión. Vuelvo la vista y han pasado dos

décadas.

* Al cabo del tiempo

Los cubanos salieron a las calles a protestar contra la asfixia colectiva, a mostrar espontáneamente los deseos de un mejor país. Se vive en la isla una situación más que difícil agravada por el COVID y las desastrosas políticas económicas que el gobierno ha implementado desde el 2020.

Las protestas fueron el resumen de un año en el que la represión y la torpeza gubernamental han minado la confianza del pueblo en quienes los dirigen. A propósito me incluyeron en una selección de opiniones para Deutsche Welle, leer aquí.

Muchas imágenes han circulado sobre las protestas del pasado domingo 11 de julio. En lo personal me impactó particularmente una y me motivó a escribir esta crónica para Hypermedia Magazine. Leer aquí.

Tal vez a principios de 2021, la diferencia más notable respecto al año que dejábamos atrás fue que aumentó

la disponibilidad de tests del COVID en Austria. El gobierno apostó por la estrategia de

chequear al mayor número posible de sus ciudadanos, como medida para controlar

el contagio. Según fueron levantando las restricciones, la evidencia de

un resultado negativo se hizo imprescindible para acceder a algunos de los servicios

que reabrían para así darle al país un cierto aire de normalidad.

Con rapidez se habilitaron los llamados Centros

de Análisis (Teststraße) a los que se podía llegar en auto o a pie para

hacerse la prueba del virus. A uno de ellos, en la antigua Orangerie del

Palacio de Schönbrunn, acudí un par de veces por su cercanía a mi casa; pero también por el incentivo adicional que implicaba el entrar en una

de las antiguas salas de la empleomanía del Imperio Austrohúngaro.

Los Centros sorprendían por su organización,

la rapidez con que tomaban la muestra de tu nariz y la disciplina de todos los

que estaban, como uno, esperando un desenlace optimista para continuar con sus

vidas. Tal vez, como ya llevábamos

varios meses de limitaciones y medidas de contención, quienes aguardábamos en

uno de los grandes espacios de la antigua Orangerie lo hacíamos con resignación y

parsimonia.

Una de las visitas a la Teststraße la

hice con mi esposa. Ambos necesitábamos la prueba

para un acto más bien mundano, el de llevar a nuestra hija a la única peluquera

en Viena con la que consiente en cortarse el cabello. Llegamos, nos separamos

en la mesa donde comprobaban nuestros datos y luego seguí hasta la otra donde uno de los sanitarios me haría el ya familiar test.

Luego pasé a otra sala de espera y me senté

cerca de la puerta para saber cuando mi mujer apareciera. Sin embargo,

ella demoró más de lo habitual. Sucedió que el paramédico, luego de tomar la

muestra, no atinó a ponerla en el tubo de ensayo y tuvo que pedirle disculpas a

Helena y enviarla otra vez a que otro de sus colegas repitiera el test. Y ella,

disciplinada al fin, volvió a la mesa inicial y al final de la cola que formaban quienes habían

llegado después de nosotros.

Nada de esto sabía yo, que ya andaba

preocupado, pensando en cómo reaccionarían los ordenados trabajadores de la

salud de la Orangerie ante un caso positivo. Me venían a la mente

los escenarios más exagerados, como si estuviera en una película

norteamericana de serie B. Se me aparecerían dos o tres miembros del personal

enfundados en los trajes protectores y me informaban que el test de mi esposa

había dado positivo y que debía de acompañarlos.

Me imaginaba la incertidumbre de los demás que esperaban en la sala, tal vez la cara de pánico en alguna viejita de

esas vienesas tan estereotipadas y la de perplejidad de cualquier otro espectador quien estaría cuestionándose si la distancia que habíamos mantenido antes de

llegar a la sala de espera había sido la correcta.

Por fin apareció Helena, casi a tiempo de

saber el resultado de mi test y de que me tocara abandonar el salón. Pensé en cómo

sería la actividad en esa zona del antiguo Palacio Imperial en un día

cualquiera del verano de finales del siglo XIX. Mientras los emperadores y los

miembros de la corte pasearían en los amplios jardines o debatirían sobre las

posiciones lejanas del dominio austrohúngaro, los empleados andarían en su

ajetreo habitual. ¿Cómo habrían sobrevivido a una pandemia?

Helena salió y me relató toda su aventura

previa. Por suerte ambos habíamos recibido nuestros resultados negativos y al

día siguiente podíamos hacer la prometida visita al Salón de la diestra Denise en el Distrito 18.

Según pasaron las semanas la

estrategia del gobierno austríaco continuó centrada en la disponibilidad de

pruebas del virus. El uso de mascarillas continuaba siendo obligatorio y -aunque sea una

realidad que aterre a los antivacunas y propagadores de las teorías

conspirativas sobre el COVID-19- uno ya se había acostumbrado a su uso. Los

tests ahora estaban disponibles en las farmacias, por lo que no había que

trasladarse a los antiguos dominios de la corte imperial o se podían comprar

en algunos supermercados, realizarlos en casa a través de un sitio web,

depositarlos en buzones habilitados para ello y esperar 24 horas por el

resultado.

Mi mujer prefirió este método. Cada

vez que le era necesario trasladarse hacia la oficina en el centro de Viena, se

ocupaba el día antes del ritual del Gurgeltest. A mí me gustaba más la alternativa de

la farmacia. Iba a la más cercana a la casa, esperaba por que saliera el paramédico

y en 10-15 minutos recibía el certificado impreso de los resultados de la

prueba.

Desde el 1ro de Julio el Gobierno

Federal ha levantado algunas restricciones en el país, aunque el ayuntamiento

de Viena ha sido más cauteloso. Todavía quedan algunas, como por ejemplo la necesidad de mostrar los resultados negativos de un test como condición previa para a entrar a restaurantes, atracciones y museos.

He ido unas cuantas veces a la

Farmacia de la Spinnerin am Kreuz en la Wienerberg Strasse, en la que siempre

me recibe un sanitario amable, pero con la expresión de alguien que luce

agotado, ya sea por lo repetitivo de su labor o porque -como todos- no ve la

hora de que la vida retorne a la verdadera normalidad, si es que tal objetivo será posible en 2021. Hablamos poco, lo normal en estos casos cuando no eres el único

cliente y detrás de ti esperan otros también impacientes y preocupados, pero

tengo la impresión de que ya nos conocemos.

No creo que él me recuerde porque como la

farmacia queda en el camino de casi todas mis rutas cotidianas, todos los días compruebo

que hay muchos interesados; aún así le agradezco que siempre me entregue la página

impresa con mucho optimismo, como si el resultado fuera un auténtico alivio

para la ansiedad y no un requerimiento para proseguir con cualquier actividad

de las más terrenales del día a día.

Es cierto que algunas veces sí llegué con

incertidumbre. Ha sido un año en

que la omnipresencia del virus nos ha hecho dudar de lo que en otras épocas eran

resfriados de temporada. Pero al final, supongo, el paramédico se limita a

realizar el test y a protegerse lo mejor posible en caso de que alguno de quienes lo visitan se confirme como portador del virus, por lo que no le hace demasiado caso a la cara que traigas.

Si en los inicios se impuso la protección,

el afán por cumplir con las medidas para evitar el contagio, un año después prima

la necesidad de mantenerse saludable, lo que en estos tiempos se traduce como "libre de COVID-19". Por suerte el programa de vacunación avanza y en una semana

me toca la segunda dosis. Uno trata de mantenerse al tanto de las nuevas

variantes del virus, atento a las cifras de contagio, aunque también quiera convencerse

de que el cierre de este capítulo infernal llamado pandemia está cada vez más

cerca.

Pasó el

verano. Mientras unos hacían planes para viajes internacionales en medio de la

pandemia, nosotros otra vez más, disciplinadamente nos preparábamos para pasar

la temporada en casa. Como en otros años hubiéramos preferido la playa de

Muchavista en el litoral de la Comunidad Valenciana, pero de España continuaban llegando malas noticias sobre el control del virus y además, aventurarse fuera

de las fronteras austríacas suponía demasiado agobio.

Tras el

confinamiento de primavera, agosto parecía sugerir que ya habíamos superado

todo: el virus, su trasmisión, su peligrosidad. Una de las madres del

Kindergarten de mi hija preguntaba por lugares para visitar en Austria, para

luego quejarse de la tradición veraniega nacional de hospedarse cerca de un lago, cuando ella

prefería el litoral turco del Mediterráneo, que en su opinión nunca podría compararse a la oferta local.

Para nosotros las

opciones se centraron en la piscina del Währinger Park. Llevábamos desde el año anterior

preparando una mudanza para un apartamento nuevo en un nuevo proyecto

arquitectónico de la ciudad de Viena, en otro distrito diferente; pero la emergencia

sanitaria del COVID-19 había atrasado las obras, la terminación del edificio y

la entrega de las llaves. Nuestro contrato de arrendamiento

terminaba en agosto; sin embargo, nuestra casera nos permitió quedarnos hasta

que nos concedieran la otra vivienda.

Las

visitas a la piscina del parque también sugerían que la vida ocurría en otra burbuja.

Parecía no haber peligro. Si bien este verano habían limitado la entrada de

bañistas, una vez dentro todos lucían más relajados. No había razón para

juzgarlos, la mayoría eran padres como yo, que habíamos pasado el primer

confinamiento con dificultad al tener los pequeños en casa sin muchas

opciones, toda vez que las áreas de juegos estuvieron cerradas. De modo que supongo que todos agradecíamos cómo se divertían los niños en el agua.

Mi

hija, que el año anterior había preferido caminar por el borde de la piscina

intentando arrancar las piedrecitas de las lozas, parecía haber descubierto las

bondades de la alberca. El agua continuaba fría, como en todos los veranos

vieneses, pero ella había superado la curiosidad y sus propios temores y viéndola sorprenderse de la

aparente inmensidad de la piscina del barrio, uno hasta se sentía complacido.

Se

hablaba poco del virus o se atenuaba un poco su mortalidad, digo yo. Los

restaurantes habían abierto, las máscaras seguían de uso obligatorio en el transporte

público y de cuando en cuando alguien predecía que la temporada otoñal sería

difícil.

Antes del receso veraniego los padres del Kindergarten habíamos vivido varios

días angustiosos ante la espera de resultados de la prueba del virus en otras

familias. Todos dieron negativo, pero luego de la vuelta a las actividades

se repitieron escenas similares: llegaba un email de los administradores de la

guardería con noticias sobre una familia que, debido a los síntomas, había

decidido hacerse la prueba del COVID. Y luego a esperar 24, 48 horas hasta que

estuviera un resultado.

No sé

cómo calibrar la respuestas de los niños ante la situación derivada de la

pandemia, sobre todo en los más pequeños. La mía no parece entender mucho la razón del por

qué ha habido cambios. Siempre nos habían dicho que antes de los tres años

convenía mantener un ambiente estable, pocas variaciones en el día a día, así que uno procuraba seguir la receta de la rutina inamovible. Es que se

avecinaban mudanzas grandes: cambio de casa, cambio de guardería, despedida de los

ya muy queridos primeros amigos.

Me

gusta creer que ella se ha adaptado a todo, porque alguna vez leí sobre la

capacidad de adaptación de los más pequeños en estudios que aludían a

situaciones muy estresantes, como guerras y desplazamientos forzados. De

todas formas, le agradezco enormemente su adaptabilidad. Sus padres, luego de

haber resistido también jornadas de mucho estrés, lograron negociar un último día

en el Kindergarten que iba a coincidir con el de la mudanza. Idealmente

lograríamos trasladar todas las cosas antes de que terminara su jornada en la

guardería, pero cuando uno va a cambiarse de casa es cuando descubre que ha

acumulado tantas objetos que apenas tras colocar los primeros tarecos en el

camión de la mudada, se convence de que no va a terminar en un día. Algún ser

más organizado habrá por ahí, seguro, alguien que tal vez lea esto.

Cuando

mi pequeña y su madre llegaron a casa, todavía estábamos por terminar de poner

todas las cajas en el nuevo apartamento. Ella notó la gente extraña, pero no reaccionó

con el temor acostumbrado. Ya le habíamos dicho que tendría una casa nueva y

por suerte habíamos podido poner todas sus pertenencias en su nuevo cuarto, así

que se quedó tranquila, jugando, inspeccionando el espacio.

“Nueva normalidad” es una frase que ha sido acuñada en estos días de COVID-19. Se refiere al impacto de las medidas adoptadas en los inicios del confinamiento, que alteraron el ritmo normal de vida que teníamos hasta entonces. Como la enfermedad no nos ha abandonado, la precaución y algunas regulaciones han seguido siendo parte de la cotidianidad. Y entre estas, la más visible es la relativa al uso de las mascarillas.En Austria, creo que nos hemos acostumbrado a llevarlas sin muchas complicaciones. Sé que también hemos tenido “protestas” de ciudadanos que alegan que el virus es un invento y que las órdenes decretadas por el gobierno del Canciller Sebastian Kurz son un experimento para coartar las libertades y derechos de los habitantes del país. Sin embargo, luego de las manifestaciones de inconformidad, la gente ha seguido disciplinadamente con las recomendaciones de las autoridades.Al principio, porque ya podemos hablar de un estado inicial en esta pandemia tan extensa, las máscaras o la protección para nariz y boca, como advierten los carteles y anuncios públicos en alemán, eran necesarias en casi todos los lugares. Luego hemos vivido un par de semanas de cierto relajamiento en las que sólo fueron obligatorias en el transporte público. Y justo el pasado viernes 24 de julio, se volvió a imponer su uso en supermercados, tiendas oficinas de correo y bancos.Me acuerdo que a inicios del 2020, cuando el virus sólo “ocurría” en China, había visto a algunos en Viena llevando las ya tan inconfundibles mascarillas desechables azules o verdes. Curiosamente, casi todos estos pioneros en el uso de la protección eran asiáticos. Y si mis primeras reacciones fueron de tildarlos de exagerados, con la llegada del virus y su avance me he dado cuenta de ponerse lo que ahora en Cuba llaman nasobuco, es también una cuestión cultural. En China, Japón, Corea y varios países del Sudeste Asiático, desde los brotes peligrosos de SARS o Gripe Aviar, es común ver a personas llevándolas incluso en días en los que no hay ninguna amenaza de epidemia.Es cierto que en las primeras semanas del confinamiento los expertos sanitarios, los especialistas y los políticos no lograban ponerse de acuerdo sobre los beneficios de las mascarillas. Unos recomendaban su uso y al día siguiente aparecían los demás para señalar la poca evidencia de que protegían contra el virus. Mientras en algunos países donde no era obligatorio taparse la boca y la nariz los casos aumentaban, en otros, como en la vecina Eslovaquia, donde todos llevaban sus vías respiratorias cubiertas, el virus estaba mejor controlado. Creo que fue el detonante para que al fin muchos se convencieran de que efectivamente las máscaras limitaban el contagio.Antes de que volvieran a decretar el uso obligatorio ya estaba adaptado a ponerme una de las de tela, que compramos a una firma local, conocida por sus coloridas ropas para niños. Como debía llevarla en el transporte público, hubo días que salí de casa con ella puesta para hacer el trayecto mañanero hasta el Kindergarten de mi hija. Allí los padres nos saludamos todavía con mascarillas y procedemos de uno en uno a dejar a los pequeños en la Sala de Juegos. Luego el camino de vuelta en tranvía, lo hago sin necesidad de quitarme la pieza de tela y si tengo planeado seguir hacia un supermercado, pues entro al establecimiento como en los días iniciales del encierro.Cualquiera pensaría que los demás, conscientes de que no hay necesidad de llevar protección para hacer las compras, reaccionarían primero con estupor o sorpresa y luego con reticencia y hasta con genio, porque en definitiva este (o sea yo) entra enmascarado para alardear de disciplina y verminofobia y condenarnos al resto por irresponsables. Sin embargo, en realidad nadie me ha hecho el más mínimo caso.Aunque muchos auguraban un caos que arrasaría con las libertades individuales y aunque otros siguen renuentes a dar su brazo a torcer en el tema de las máscaras, concluiría que nos hemos adaptado a llevar protección. Me han sorprendido desde los niños con tapabocas coloridos, hasta los más ancianos con las habituales verde-azules sintéticas.En uno de mis trayectos diarios me entretuve mirando a una abuela de lentos ademanes que bajó del tranvía y mientras quienes viajábamos dentro esperábamos porque el semáforo cambiara, ella caminó hacia uno de los bancos de la parada. Luego se sentó, se quitó su máscara, la dobló cuidadosamente y la guardó en un sobrecito de celofán que fue a parar a la cartera que llevaba. Creo que pocos le han dado el valor a este objeto, que ya puede usarse como referencia del 2020, como lo hizo aquel día la anciana vienesa. Tampoco hay que enfrascarse en una investigación muy rigurosa para determinar cuántos las aprecian, pues basta una simple caminata por el barrio o por otros colindantes para tropezarse con máscaras abandonadas en las aceras, cunetas, jardines, parques infantiles o sitios inalcanzables para los recogedores de basura; en los que, a juzgar por la pérdida de sus colores originales, uno se atrevería a decir que languidecen allí desde el mismo inicio de la pandemia.

Cuando un suceso determinado tiene una duración muy larga, la aproximación informativa que hacen de él los medios de prensa

tiende al aburrimiento y al desinterés. Aburre, porque el impacto de la

revolución digital y el ciclo noticioso de 24 horas, sobre todo en televisión,

ha creado en muchos la falsa percepción de que los informadores abren y cierran

los eventos, o sea que presenciamos el inicio y fin de cualquier cosa que

ocurre siempre y cuando lo televisan. Y como el COVID-19 todavía no

tiene fecha para cuando acabar y quienes lo reportan tampoco saben a ciencia

cierta cómo terminarán estos días de pandemia, se hace difícil mantener el

interés en un recuento diario de contagios, decesos o en medidas

extraordinarias para evitar ambos.

En Austria, donde el gobierno decidió rápidamente decretar el confinamiento, la cifra de fallecidos se informaba al detalle en las primeras semanas. Aunque no eran

mencionados por sus nombres, sí aclaraban algunos datos, por ejemplo, la edad y

si tenían padecimientos previos que el virus habría tornado letales. Sin

embargo, tal balance sólo era posible aquí, donde a pesar de que los infectados aumentaban según pasaban las horas, las muertes no se dispararon como en otras naciones que en esos días eran prácticamente el

epicentro del virus, la vecina Italia, por mencionar una.

No obstante, mientras el virus

se expandía por todo el mundo y añadía más cifras de contagiados, resultaba

difícil seguir los recuentos diarios de estas por su propia naturaleza abrumadora.

Y como casi no abundaban historias personalizadas, conocer a diario el número

de muertos, lejos de asumirlos como evidencia de la fuerza letal de la

enfermedad, creo que terminaba por inmunizarnos contra la empatía. Morían miles

de personas todos los días, pero apenas lo interiorizábamos aunque formaran parte de la

dimensión exacta del impacto del virus.

La trasmisión del COVID-19

seguía imparable, a una velocidad que impedía detenernos a pensar en quienes no

habían logrado superar al virus, esos que también eran padres, hijos, abuelos o parejas de alguien. Todos

quedaban reducidos a un número que apenas nos asombraría, pues era muy

probable que al día siguiente hubiera aumentado desproporcionadamente.

Se podría afirmar que el virus

deshumaniza a la vez que contagia, pues los enfermos solamente alcanzan

notoriedad si sobreviven. Mientras tanto, los muertos siguen añadiéndose a una

masa amorfa, a un ejército de zombis, pues dejan de respirar y –al mismo tiempo- tal parece como si no hubiesen fallecido, pues por ejemplo, a los familiares no se

les permite vivir el duelo de la manera tradicional, lo que le da otra

dimensión muy terrible a estos días de contagio universal.

Sin duda, echamos en falta

muchas historias personales del COVID-19, precisamente debido a la presencia

del virus, pues las restricciones y los confinamientos no han ayudado mucho a

los periodistas que debían y querrían reportar la impronta del virus más allá

de las cifras de contagiados y muertos. Muchos comunicadores han tenido que

hacer su trabajo desde casa, como casi todos los demás mortales; y por cumplir con las medidas

dispuestas por las autoridades de cada país, se han visto obligados a

desestimar la posibilidad de moverse hacia los sitios en los que la enfermedad

se ha cobrado más vidas como centros de salud, hospitales y residencias para ancianos.

Sin embargo, las redes sociales

han ayudado un poco a devolverle la identidad a quienes no superaron al Coronavirus.

Me consta que el Twitter cada día aparecen tweets o hilos que relatan al menos

sucintamente, la existencia anterior de los fallecidos, su paso por este mundo

que el 2020 detuvo por medio de una enfermedad antes desconocida. A los

familiares y amigos les será difícil sobrellevar las ausencias, como es lógico,

a pesar de los homenajes en la red, esos en los que la

promesa del recuerdo eterno parece ser la opción más socorrida.

Y creo que los números, las

cifras totales de contagios y muertes siguen sobrepasando a las de quienes han

sido sacados del anonimato. Mientras escribo, se ha reportado que los contagios

por causa del COVID-19 ya suman más de 10 millones de personas. La cantidad por

sí sola debiera asustarnos si pensamos en el alcance de la pandemia. Sólo poco más

de 80 países de los más de 200 que están reconocidos en nuestro planeta,

cuentan con más habitantes que el total de infectados con el Coronavirus.

Mientras tanto, los políticos

–sobre todo los que alardeaban de poder contener cualquier crisis, excepto una

de este tipo que los ha dejado bastante mal parados, apenas prestan atención a

los números de los que fallecen. Así resumen su estrategia para no cargar con

la culpa, pues mientras más impersonal sea el conteo, más fácil será

convencer a quienes votan de que ante una calamidad insospechada como la que ha

producido el Coronavirus, ellos han actuado “bien”.

|

ESVOC/IPVCE Ernesto Ché Guevara en Santa Clara, Cuba. En primer plano las piscinas (sin agua desde hace años), al fondo el Gimnasio y a la izquierda el Policlínico.

|

No deja de ser curioso que vivir

situaciones extremas, como esta del COVID-19, en la que uno de pronto se

encuentra sin muchos recursos para hallar una salida expedita, nos haga

reflexionar sobre experiencias pasadas. Tal vez la comparación busca restarle

impacto al shock, pues no hay duda de que al final el virus no es ni la única

pandemia que hemos vivido, ni la referencia a una tragedia descomunal que

amenaza con destruir todo lo conocido, por muy espeluznante que parezca.

En mi adolescencia nos tocó

vivir otra, la del SIDA, hecho que muchos han citado cuando se refieren a la

actual emergencia sanitaria por el coronavirus. Y hasta me resulta familiar, no

porque en aquellos años de VIH y pruebas masivas, confinamiento forzado a los

pacientes cubanos, burlas, historias aterradoras sobre auto-inoculación, el

miedo fuera menos palpable que en estos meses del 2020, sino porque viendo

aquellos reportajes sobre la enfermedad fue cuando por primera vez escuché mencionar la palabra pandemia.

La incorporaría completamente a

mi léxico tiempo después, en pleno Período Especial, cuando un amigo, colega de

la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana, decidió hacer su

tesis de licenciatura sobre el Sanatorio de Santiago de Las Vegas. Ya estábamos

en los años 90 y estos no se había iniciado con eventos menos trágicos, pero la

década anterior nos había dejado un compendio bastante amplio de sucesos nefastos.

La masacre de Jonestown, Bhopal, el terremoto de México y Chernobyl son algunos

ejemplos que, me atrevería a afirmar, quedaron en la memoria colectiva, aunque

nos enteráramos en detalle muchos meses o años después leyendo Sputnik o alguna

otra publicación soviética. Y tales lecturas siempre nos mostraban que el mundo era

muy frágil y que la vida de cualquier humano podía apagarse en un minuto por

cualquier motivo de fuerza mayor.

De adolescentes vivimos

epidemias más banales, incómodas, pero no letales, como la de escabiosis y

pediculosis que se desató en la entonces Escuela Vocacional de Santa Clara. He tratado

de rememorar cómo comenzó, pero mi me memoria me ha fallado estrepitosamente.

Sé que tal vez se activaría si preguntara a alguno de los compañeros que

vivieron también aquellos días, pero ello implicaría romper el boicot personal

a Facebook. En la semanas que he estado ausente de la red social he podido leer

un par de libros que hacía tiempo deseaba terminar, cuyas historias me han

llevado a descubrir personas reales desconocidas, con vidas extraordinarias. A algunos

de mis amigos de Facebook los quiero un montón, pero sé que no son tan eficaces

como para imponerse sobre la nube de ruido, comentarios y memes que el

algoritmo escoge, para presentártelos e intentar convencerte de que son en

realidad lo que te interesa.

Pero volviendo a mi epidemia

banal, hay varios momentos que sí recuerdo con más nitidez, como por ejemplo,

regresar del pase y que los ómnibus en lugar de dejarnos en el sitio habitual

de todos los domingos, lo hicieran en los escalones de la Dirección Central,

donde un grupo de profesores nos revisaría la cabeza buscando piojos o

liendres. Tal vez durante los primeros días, los infectados irían a parar al

Policlínico de la escuela, en el que uno podía quedar ingresado como en cualquier

hospital de la ciudad; pero a medida que el contagio se hizo evidente, estaba

claro que las salas de ingreso no iban a dar abasto.

A la de los “habitantes en el

tejado” le siguió otra enfermedad igual de mundana: la escabiosis. Tampoco me

acuerdo cómo llegó a propagarse tan rápido, si coincidió con una de aquellas

temporadas en las que la Vocacional se quedaba sin suministro de agua, a pesar

de contar con un imponente depósito: un tanque elevado que como un hongo

gigantesco, parecía vigilar las seis unidades estudiantiles. Lo cierto es que

el número de contagios aumentó exponencialmente hasta que fue necesaria una

solución espeluznante para librarnos de todo mal.

Supongo que nos informaron sobre

el proceso, como hacían cuando se aproximaba algún evento que implicaba a todos

los alumnos. Me imagino también que, a pesar de las explicaciones, debimos de

haberlas tomado con la despreocupación propia de la edad. No había otra manera

para adolescentes saturados de discursos sobre responsabilidad y disciplina.

Entonces llegó el día del ritual

purificador. Debíamos esperar en fila con nuestra ropa colgada en percheros

mientras fumigaban los albergues, nuestras camas y taquillas. Las filas

terminaban en unos camiones enormes, propiedad de las Fuerzas Armadas, en los que

nuestras pertenencias serían rociadas al vapor con un desinfectante.

Luego deberíamos volver al

albergue y desnudarnos hasta quedar en ropa interior y así pasar al área de las

duchas, donde alguien nos fumigaría también, como si fuéramos ejemplares de un

cultivo priorizado que estaban siendo atacados por plagas. El equipo de fumigación

era bastante similar al que había visto en reportajes sobre la agricultura en

la TV o en casa de unos parientes que vivían en el campo, muy cerca del mismísimo

centro de Cuba.

Nos rociaron con un líquido

blanquecino, pastoso, uno de los profesores de la Unidad, ante quien, uno a

uno, nos tuvimos que bajar los calzoncillos para que aquella mezcla se pegara en nuestras partes más púberes. Ahora no recuerdo si las niñas del aula nos

relataron su experiencia en los mismos términos. Tal vez sí, al final ha pasado

mucho tiempo.

Luego hubo que esperar un par de

horas con la solución medicinal seca en el cuerpo, hasta que nos indicaron que

podíamos pasar a las duchas, esta vez para limpiarnos de aquella mezcla.

Tiempo después, mientras veía La lista de Schindler, la escena de la llegada a Auschwitz me trajo de vuelta a

aquel día de mediados de los 80 en la ESVOC. Claro que no hay comparación

posible en las reacciones de aquellas pobres mujeres judías y la nuestra. Sin

embargo, viendo el filme por primera vez no pude dejar de pensar en nuestra

experiencia aquella mañana de 1984 o 1985, cuando nosotros, los alumnos de la

élite escolar de la provincia, éramos conducidos a la purificación obligatoria

por habernos tornado una masa impersonal de piojosos y sarnosos.

Llevaba tres semanas de confinamiento y seguía aislado del Facebook, pero encontraba en los medios de prensa alternativos y ciertos blogs personales un curioso aliciente en medio del bombardeo informativo. Suponía que mis amigos y conocidos seguían compartiendo en las redes historias horripilantes sobre el origen del virus y sobre lo que ocultaban los gobiernos de los países en los que vivían con el pretexto de contener el contagio. No los culpaba, no podía, pues uno no necesitaba conectarse a Internet para escuchar el recuento pormenorizado de cualquiera de estas teorías. Un sábado en que la sesión de la mañana con mi hija en el parque me había dejado más cansado que de costumbre, decidí tomar el tranvía para dirigirme al supermercado donde haría la compra de la semana. Hasta ese día siempre había ido y vuelto a pie, en plan de ejercitar las piernas para compensar las semanas en las que no había salido a correr. En Austria nunca prohibieron las salidas para hacer deportes individuales, pero siempre temí que el día en que lo hiciera yo, iba a tener un encuentro desagradable con la policía local. Eran mis reacciones lógicas al cambio que suponía la pandemia, me decía, pues en mis 6 años de vida en Viena nunca me ha parado un agente del orden ni siquiera para aclararme que los semáforos peatonales no se cruzan en rojo. En el tranvía 42 el trayecto desde Währinger Straße hasta la siguiente estación puede parecer largo, aunque uno se baje allí, cerca del Hospital General. Ya se habían decretado las nuevas normas para viajar en transporte público (uso de mascarillas, guardar las distancia); sin embargo, el vagón en el que monté circulaba con demasiada gente. Tres franceses, sentados cerca de la articulación conversaban con un pasajero de origen serbio, según deduje tras su repaso de la situación sanitaria en la cercana república exyugoslava a la que –se quejaba el hombre- en esos días no se podía viajar. Los franceses hablaban en inglés. No creo que estuvieran muy interesados en la conversación, pero intervenían lo más cortésmente posible o así lo daban a entender al resto de quienes viajábamos en aquella sección del tranvía sorprendidos como yo del tono y el tema del diálogo. En mi experiencia el transporte público en la ciudad, como en Londres, es más bien silencioso. Conversan quienes se conocen o quienes viajan juntos, la mayoría de las veces en un tono tan bajo que a veces hay que afinar el oído para enterarse del idioma en el que lo hacen. El escándalo identifica a los turistas. Y aunque ignoraba los minutos que los de Francia venían conversando con su interlocutor, sí era notable que lo hacían por primera vez. Lo que me sorprendió fue que el pensionista serbio (pues en un momento de su exposición aclaró que estaba retirado) fue capaz de relatar, en el tiempo que duró el trayecto, lo que pensaba acerca de la gestión durante la crisis de los gobiernos de tres países diferentes y también de pronosticar lo que nos ocurriría en los próximos días. Profetas de la pandemia abundaban por todos lados, ya lo sabía yo. Los franceses asentían y lo dejaban explayarse, hasta que justo antes de la parada en la que el relator abandonaría también el tranvía, los dejó pensado con su teoría sobre el origen del mal. “Esto ha sido una conspiración de los poderosos”, soltó: una manera de reducir la población mundial y de librarse de nosotros, los más viejos. Pero, ¿con qué propósito?- le preguntó uno de los galos. “Así evitan tener que pagarnos nuestras pensiones. No les basta habernos tenido trabajando toda la vida, ahora no nos quieren solventar”, prosiguió el iluminado. ¿Pero quien? –volvió a preguntar el francés. “Los ricos, los que gobiernan el mundo”, alegó el orador: Bill Gates, la gente que se enriquece con las vacunas. En YouTube están todos los videos, añadió antes de bajarse del bim 42, que siguió rumbo a su parada final en Antonigasse.

En los días iniciales del confinamiento, las redes sociales se llenaron de memes humorísticos, porque tal vez así pensábamos que íbamos a superar la paranoia y sobre todo el miedo. Me atrevo a asegurar que a la cuarta semana nadie quería reírse. En mi Facebook, por ejemplo, amigos y conocidos pasaron de culpar a China por el virus, a promover teorías de la conspiración.

En los días iniciales del confinamiento, las redes sociales se llenaron de memes humorísticos, porque tal vez así pensábamos que íbamos a superar la paranoia y sobre todo el miedo. Me atrevo a asegurar que a la cuarta semana nadie quería reírse. En mi Facebook, por ejemplo, amigos y conocidos pasaron de culpar a China por el virus, a promover teorías de la conspiración.

Como en cada evento reciente que ha terminado siendo un catalizador de opiniones contrarias en la red, me pareció una buena oportunidad para estudiarlo, o al menos para tratar de entender la radicalización de gente con la que uno compartió experiencias similares en el pasado. Sin embargo, tras una semana de trasnochar y comprobar que carecía del método y la paciencia para elaborar una teoría respetable sobre mi supuesto entendimiento de actitudes humanas, abandoné mi proyecto.

Poco a poco he ido distanciándome de Facebook; pues, como pasa con cada novedad, tras un comienzo aparatoso termina rondando el tedio. Me parece que nunca va a sustituir la cultura de relacionarse que existía antes de que apareciera y uno –como ya tiene cierta edad- cuenta con demasiadas memorias previas a la red azul para que este sitio las sustituya a la velocidad de un click o según las veleidades de un algoritmo. Además, en las redes no había virus, al menos este COVID19 que, fuera de las páginas del “me gusta” y comentarios, nos seguía aterrorizando por su influencia real, palpable, letal.

Y yo me asustaba, claro, cuando leía el email de un amigo en Oslo que trabajaba en la Residencia de Ancianos donde se detectaron los primeros casos de Noruega. O cuando intercambiaba mensajes con otra amiga en Italia, quien me contaba cómo se llevaba un confinamiento mucho más estricto que el de nosotros en Viena.

Ya mencioné mi experiencia con el National Health System de Gran Bretaña en post anteriores. Aquellos dos años de consultas y exámenes clínicos agudizaron mi hipocondría que, como buen padecimiento crónico, se mantiene latente hasta que surge cualquier señal de alarma que lo torna más avasallador que de costumbre.

Por supuesto que durante la primera semana del “Quédate en casa” estaba convencido de que había contraído el virus. Seguíamos en primavera en Austria, con sus días que oscilan entre las temperaturas por debajo de 20 grados y los siguientes en los que el termómetro bajaba a los mismos indicadores de diciembre u otro mes invernal.

La frialdad repentina de uno de estos últimos me emboscó en un “paseo” (una salida disciplinada, siguiendo las indicaciones gubernamentales) de fin de semana. Yo iba desabrigado. Imaginé que la sorpresa del aire frío en los conductos nasales había recorrido todo el cuerpo inmediatamente y de forma invasiva. Y es que también andaba en modo alarmista por esos días, cuando cada salida al supermercado me dejaba en la garganta una sequedad bastante dolorosa que a la hora me hacía volver a comprobar en Internet la lista de síntomas del Coronavirus.

El resfriado me duró una semana en la que reduje a cero las salidas de mi casa. Temía por el posible efecto delator de mi nariz llena de mocos, aunque siempre te tranquilizaban con que el COVID19 no producía secreciones. Pero yo, tan diferente en lo que respecta a enfermedades, hasta pensaba que podía constituir un contagiado sui géneris. Mi estrategia de automedicación, aprendida en la isla en la que nací, me fue aliviando la garganta y las fosas nasales, pero todavía esperaba el momento en el que el termómetro con el que me tomaba la temperatura cada cierto tiempo me confirmara el diagnóstico.

Si bien me aterraba la posibilidad de unas fiebres, más me paralizaba la idea de que el resfriado continuara agravándose en su trayecto por las vías respiratorias y terminara instalándose en mis bronquios, como ha pasado en los últimos cinco años en los que no me he librado de la gripe. Suponía que toda la condescendencia de los locales se iba a poner a prueba si me pillaban tosiendo en medio de una calle. Me veía ya detenido y confinado en algún hospital de campaña.

Mientras el catarro me mantenía en casa, seguía las noticias y las cifras diarias del contagio. Cumplía con un simple afán informativo, porque el día se me iba en atender a mi hija, en repasar las indicaciones de sus pedagogas de la guardería y en buscar juegos y actividades didácticas que la pudieran mantener entretenida mientras continuaba su aprendizaje. Ella, para qué negarlo, se portaba muy bien y por sus reacciones y empeño involuntario en hacernos pasar el confinamiento lo más activos posible, pensaba que a sus 2 años y pocos meses, sus memorias de este tiempo no quedarían tan firmemente grabadas en su mente pequeñita y todavía moldeable.

Este es el Año del Virus, para qué buscarle otros referentes, digo si es que en los próximos meses no ocurre algún otro acontecimiento capaz de sobrepasar al COVID-19. Y cuando en Austria se van relajando las medidas de confinamiento que nos han tenido limitados por siete semanas, no dejo de pensar en el shock del primer día, aquel en el que reaccionamos con estupor ante lo que se avecinaba.

Este es el Año del Virus, para qué buscarle otros referentes, digo si es que en los próximos meses no ocurre algún otro acontecimiento capaz de sobrepasar al COVID-19. Y cuando en Austria se van relajando las medidas de confinamiento que nos han tenido limitados por siete semanas, no dejo de pensar en el shock del primer día, aquel en el que reaccionamos con estupor ante lo que se avecinaba.

Una semana antes había tratado de tranquilizar a una de las madres del Kindergarten de mi hija. En nuestra conversación en el parque habíamos repasado los síntomas y evolución de otra enfermedad para mí desconocida, en alemán llamada Pfeiffersches drüsenfieber (Mononucleosis infecciosa). Después ella me preguntó así, sin ninguna intención oculta: ¿y ahora qué nos ocurrirá con este Coronavirus?

Yo diría que por esa fecha andaba en la fase de la negación. El virus se cebaba en una geografía demasiado lejana, allá en Wuhan, China. Había leído una entrevista a un estudiante cubano que casualmente pasaba el confinamiento en aquella ciudad, en el epicentro del caos y su relato me asustaba un poco. Él describía el meticuloso ritual de la protección, sus temores al contagio cada vez que tenía que salir a buscar comida. Y a mí me resultaba difícil imaginar un futuro cercano lleno de desinfectantes y de protocolos para evitar infecciones. Todavía no se hablaba de lo que constituiría la “nueva normalidad”.

Lo bueno, le dije por aquel entonces a la mamá-colega, es que al parecer afecta tanto a los niños y señalé al cajón de arena en el que nuestras hijas trataban, palita en mano, de rellenar un pequeño cubo. Sé que en esos días me ocupaba más por vencer la paranoia interna, porque intuía que esta iba a contaminar más fácilmente a demás habitantes del planeta.

Y yo no soy profeta, ni tengo demasiada afición a predecir el futuro. De hecho la reacción del Gobierno Austríaco y la declaración de las medidas que comenzaron con el “Quédate en casa” me tomaron bien desprevenido, como a una gran parte de los vieneses. Sin embargo, a veces me da por pensar que debería haberle prestado más atención a algunas señales previsoras.

Por ejemplo, cuando a fines de febrero mi hija tuvo un poco de fiebre y me llamaron del Kindergarten para que la fuera a recoger pues otros niños de su grupo habían padecido de mononucleosis y temían que mi Silvia fuera la próxima. De la guardería salimos directo a la consulta de la pediatra. Cuando mencioné lo de la fiebre me extrañó que le dieran tanta importancia, pues mientras esperábamos le tomaron una muestra de sangre y le colocaron una sonda para un posible análisis de orina.

Hasta ahora sólo tengo elogios para el Sistema de Salud Pública de Austria, y de Viena en especial. Siempre lo comparo con el de Londres, donde -por ejemplo- los análisis y tests se realizan solamente en los hospitales, que es donde los especialistas tienen sus consultas. En mis visitas al médico de familia en Londres no recuerdo ninguna orden para un análisis sanguíneo, así que la posibilidad de que a mi niña le extrajeran sangre y la analizaran allí en la misma consulta de nuestra pediatra vienesa, me había causado al mismo tiempo una buena impresión y algo de sorpresa.

La doctora nos recibió con mascarilla y guantes, precavida y profesional, aunque en ese momento lo tomé como un alarde alarmista, a pesar de también me preguntaba si era posible que ella conociera algo de lo que yo no tenía ninguna información, algo preocupante, como que el COVID-19 ya estaba en el país.

Afortunadamente mi pequeña sólo mostraba los indicios de una infección en la garganta o una posible otitis. Un diagnóstico más certero fue imposible, ya que las visitas al médico la dejan demasiado irritada como para cooperar. Silvia se negó a gritos a un reconocimiento más exhaustivo. Sin embargo, un ciclo de antibióticos le bastó para que no tuviera más problemas. Después todo transcurrió hasta aquel viernes del shock.

El 14 de marzo fue un breve día normal. Dejé a mi hija en el Kindergarten y decidí pasar por uno de los supermercados cerca de la casa. Ocurre que en Viena, a diferencia de Londres, es difícil toparse con uno en el que encuentres todo lo que buscas. De modo que me he adaptado a comprar ciertos productos en el Hofer, otros en el Spar, otros en el Billa y así hemos ido sobrellevando la ausencia de un Sainbury’s inglés. Ese viernes tocaba entrar al Pennymarkt.

Siempre había pasado por la filial de Gentzgasse en la mañana, después de dejar a Silvia, porque nunca hay nadie a esa hora, nunca hasta aquel viernes en el que entré a un local abarrotado de consumidores en el que todas las cajas registradoras estaban abiertas. Lo nunca visto.

|

| Cajas vacías en el Pennymarkt |

La sorpresa mayor me esperaba en los anaqueles de harina y pastas, donde sólo quedaban cajas vacías. Todavía no eran las diez de la mañana, pero ya había cundido el pánico y mis conciudadanos habían salido a acaparar la mayor cantidad de productos posibles.

Es una locura, pensaba y lo comentaba por la tarde con una de las pedagogas del Kindergarten cuando había ido a recoger a mi hija. En el súper de su barrio, en el distrito 22, también había irrumpido el día anterior una turba en pánico dispuesta a agotar todas las reservas de harina, papel higiénico, fideos y latas de conservas.

Al día siguiente, cuando ya el gobierno había comunicado oficialmente las medidas del confinamiento, todavía fui a otro supermercado en el que también comenzaban a notarse los efectos del desabastecimiento. Pensé en La Habana en el lejano año 91, cuando poco a poco fueron cerrando los otrora populares Mercaditos.

Revisando lo que había quedado estaba cuando se me acercó una anciana para que la ayudara a encontrar sal. Fui al lugar donde siempre estaban los paquetitos venidos de Bad Ischl, y ¡no quedaba ninguno! Miré a la viejecita con mi mejor cara de incredulidad y le indiqué que todavía quedaban pomitos de sal marina, de los que vienen con un triturador acoplado a la tapa. “Ah, pero esos son más caros” me dijo ella. Por lo que me explicó seguidamente me dio a entender que mover la tapa y triturar las pequeñas piedras le supondría un esfuerzo imposible.

No he dejado de pensar en la pobre abuela, paralizada por la imposibilidad de completar una tarea tan rutinaria y cotidiana, que probablemente habría hecho por años y años. ¿Quién podría pensar que se agotaría la sal, aquí, en Austria?

La semana siguiente comenzamos el confinamiento.

Casi siempre que se dan a conocer los premiados con el Nobel del Literatura hay un par de preguntas que escritores y lectores deberían hacerse, digamos que de la manera más elemental posible: ¿los conozco? ¿Debería conocerlos? Sin embargo, en estos tiempos de redes sociales y la propensión general de unos a convertirse en influencer a toda costa, tales preguntas no se hacen. Se prefieren sentencias demoledoras al estilo de “no los conozco” y algunos, no contentos con tan poca arrogancia, añaden: ¡nadie los conoce!

Resulta al menos gracioso que en tiempos de increíble acceso a diversas fuentes de información, cuando se cuenta con el mayor repositorio de datos que jamás se imaginó, existan miembros de esta tribu que se vanaglorien de ya saberlo todo y por ende, de conocer a todo el mundo.

Casualmente, este año los dos ganadores me resultaron demasiado familiares. Radicado en Austria desde el 2013 y en el edificio donde viviera un escritor famoso, cualquier pesquisa literaria me iba a llevar tarde o temprano a Peter Handke, el premiado autor austríaco. Aunque debo admitir he leído más textos sobre su trayectoria que lo que el propio Handke ha escrito. Y de sus creaciones, por así decirlo, sólo sabía que había sido el guionista de una de las películas excepcionales de Win Wenders: El cielo sobre Berlín.

A la segunda ganadora, la polaca Olga Tokarczuk, diría que la conozco mejor, aunque también mi noción de su obra es muy limitada. Sin embargo, tengo la suerte de haberla encontrado en un evento que, aunque se pretendía ostentoso a juzgar por su sede, el Royal Festival Hall de Londres, terminó siendo –como sucede tantas veces en esa ciudad diversa y multicultural- una velada más mesurada e íntima.

Olga Tokarczuk formaba parte de un cuarteto de escritores que irían a leer sus textos en el complejo cultural ubicado en la rivera sur del Támesis. Junto a ella estarían un conocido nuestro, el portugués Gonçalo M. Tavares y otros dos que ignorábamos, pero que causaron una grata sorpresa, la catalana Mercé Ibarz y el bosnio Aleksandar Hemon, también editor del volumen donde se incluían los tres primeros, titulado simplemente como Lo mejor de la ficción europea en el 2011.

Los escritores procedieron a leer sus historias en su idioma original y luego los traductores leerían los mismos fragmentos en inglés. El cuento de la Tokarczuk se titulaba La mujer más fea del mundo, una especie de fábula contemporánea que, a pesar de lo breve (porque ninguno llegó a leer la historia completa) se me quedó en el recuerdo. “Nadie escribe así”, pensé en lo que fue una valoración rápida, marcada por el entusiasmo.

Después de aquella tarde he intentado seguir a la escritora polaca, la mujer pequeña de piercings y rastas, cuyos libros pronto empezarían a llegar la mercado británico. Pero dejamos Londres en 2013 y aún no me he enfrentado a la –para mí- agotadora experiencia de leer literatura en alemán, pues los libros de la Tokarczuk también cuentan con traducciones en ese idioma. De modo que su lectura sigue pendiente. No obstante, pude regresar a las memorias de aquella tarde en el Royal Festival Hall el año pasado (2018) cuando se anunció que Olga Tokarczuk había ganado el premio Booker Internacional.

Cuando aterricé en Gran Bretaña en el ya lejano agosto de 2004 y comencé mis estudios en la capital del País de Gales, me tocó vivir la experiencia de la entrega del Booker a Alan Hollinghurst un par de meses después. Para mí fue revelador porque descubrí la manera en que se le daba cobertura a un evento cultural y, como en muchos de aquellos primeros tiempos fuera de Cuba, una alerta notable sobre mi nivel de ignorancia. Desde entonces, cuando llegan las fechas del anuncio del ganador de este premio, intento enterarme de quién lo obtiene y procuro buscar sus textos más notables, para incorporarlos a una lista de lo que hay que leer, una lista que tal parece que nunca se terminará.

Y aunque a la Tokarczuk hace años que la incluí, tal vez por su relevancia este año, debo moverla un poco hacia las lecturas más urgentes.

Ella, toda ella

4 Apr 2018 8:12 AM (7 years ago)

Hace casi 14 años, en la primera etapa del proceso de

adaptación a la vida fuera de Cuba, un colega danés de mi curso, algo

sorprendido ante mi falta de inspiración para un trabajo de clase, me pidió que

escribiera sobre las celebridades de la isla.“Es que no hay”, le dije yo,

convencido de la total ausencia de celebrities Made in Cuba al estilo de Paris

Hilton o Nicole Ritchie, quienes por aquellos años pre-Kardashians eran

omnipresentes en los tabloides sensacionalistas británicos.

Pasó la fecha límite del ensayo y escribí sobre otra cosa,

aunque me quedé pensando en la propuesta del colega. A decir verdad, había

conocido a varias personalidades de las artes, la música, el deporte y la

academia cubanas, esas que hubieran aparecido también en portadas de revistas

del corazón, de haber contado el país con publicaciones de ese corte. Sin

embargo, mi experiencia no me parecía tan extraordinaria porque cada encuentro

ocurría en un contexto muy definido por mi actividad profesional. Simplemente

yo era un periodista a quien casualmente le habían asignado cubrir un

determinado evento en el que cierta personalidad aparecería.

Creía entonces que describir un encuentro con una celebridad

resultaba más revelador desde el anonimato de un espectador, una persona

cualquiera que se topara con la otra famosa, y desde un ambiente más ordinario,

el que propiciaba cualquier interacción cotidiana. Si me ubico en un tiempo

específico, La Habana de finales de los 80, creo que basta como escenario para

describir interacciones más comunes entre ciudadanos de a pie y famosos del

mundo del arte pre-revolucionario. Me refiero a una época que sólo si se

compara con los primeros años de la década siguiente, puede justificar cierta

ilusión de país “normal” con la que muchos nacionales convivíamos por aquella

época, sobre todo si aún eras un adolescente medianamente informado acerca de

lo que consistía dicha normalidad.

Durante esos años cualquier noción de La Habana podía

reducirla yo al escenario que se divisaba desde la entonces amplia terraza del

apartamento de mi tía Lola en Línea entre D y E en el Vedado. Uno podía pasarse

horas sentado al balcón, extasiado por la diversidad e intensidad del tráfico,

como debía ser el de una capital en movimiento, sumun de la urbanidad y el

desarrollo. Enfrente, más allá de un pequeño parque en cuchilla donde paraba la

ya desaparecida ruta 27, se alzaba desmedido y extraordinario el edificio

Someca.

En muchas ocasiones, las largas sesiones de contemplación de

la vida del Vedado se dividía entre miradas hacia abajo, hacia las sendas de la

avenida, siempre atiborradas de vehículos o hacia arriba, a aquellos altos

balcones azul celeste, puntos de observación insuperables en cuanto a vistas de

la ciudad y el mar.

Una de las residentes más célebres de aquel rascacielos era

Celeste Mendoza, por entonces todavía llamada la Reina del Guaguancó, aunque no

apareciera muy a menudo en los programada de la Televisión Nacional. Para ser

alguien acostumbrada en los años 50 al glamour de los escenarios, Celeste se paseaba

muy austeramente vestida por las calles de su barrio tres décadas después.

En las pantallas de la TV cubana, aún en blanco y negro para

la mayoría de los espectadores, ella lucía con frecuencia fastuosos atuendos de

brillo y lentejuelas y su habitual turbante enrollado varios centímetros por

encima de su cabeza. Sin embargo, en las calles aledañas al Someca, cualquiera

tendría dificultad en reconocerla en su disfraz de simple vecina, oculta tras

unas abarcadoras gafas de sol, con su famoso turbante camuflado en lo que para

algunos pasaría como un discreto gorro, similar a los que se habían puesto de

moda a finales de los 70.

Con tal pose de comadre, si es que tal personaje alguna vez

habitó las calles del Vedado, se la encontró mi tía a través de los años en

sitios muy mundanos: la cola del pan, la de la bodega, a la salida del Punto de

Leche, locales, muchos de los cuales hace años que desaparecieron de la

sociedad habanera al igual que se extinguieron también las rutinas asociadas a

ellos. Con el paso de los años mi tía y la Reina establecieron una amistad que

al menos permitió el tuteo mutuo, el intercambio de alguna que otra receta

culinaria y tal vez comentarios sorprendentes sobre cómo iba cambiando el país.

Y en tales cuestiones Celeste no se cohibía de dar sus

opiniones, casi siempre radicales y avasalladoras. Ya no sacaba discos como

antaño o acudía a los escenarios para actuar en vivo en los programas de

televisión, pero la seguían invitando para comentar eventos muy puntuales.

Recuerdo dos entrevistas cortas que me parecen bastante ilustrativas de esta

etapa, una en el programa A Capella y la otra en el famoso y aniquilado Contacto.

En el primero, a principios de los 90, a propósito del éxito que Natalie Cole

había alcanzado con el disco homenaje a su padre, Guille Villar y su equipo

habían preguntado a la Reina sobre las actuaciones de Nat King Cole en los

cabarets de La Habana pre-revolucionaria. En alguna ocasión el célebre

baladista norteamericano había aterrizado en la capital cubana acompañado por

su esposa y su entonces pequeña hija. Para la Mendoza, más de treinta y cinco

años después y a pesar de la impresionante carrera como cantante de Natalie

Cole, ella seguía siendo “aquella chiquilla”.

En la sala de Contacto, su conductora Rakel Mayedo la había

invitado para conversar, entre otros temas propicios al escapismo en la Cuba

del Período Especial, sobre novelas de televisión. Eran los tiempos en los que

la producción brasileña de turno, La sucesora, una realización de 1978, no

gozaba de tanta popularidad como las anteriores series llegadas del país

sudamericano. Y la Reina confesó que la seguía sin mucho entusiasmo, resumiendo

quizá el sentir nacional en años en los que escaseaban las opciones para el

entretenimiento. A la protagonista la hallaba demasiado sosa y ante la

insistencia de la entrevistadora, tal vez con el ánimo de cerrar el segmento

con una de sus ocurrencias le espetó: en mi país no pasa eso.

Igual de ocurrente la recordaba mi tía, sobre todo en los

días que siguieron a su muerte, demasiado triste para una celebridad local. La

Reina del Guaguancó falleció sola en su apartamento del piso 18, pero los

vecinos sólo se enteraron días después por las sirenas de los bomberos quienes

procedieron a derribar la puerta para encontrar el cadáver. Desde su terraza,

adonde se asomó tras escuchar el ruido de bomberos, policías y ambulancias, mi

tía nunca imaginó que fuera su amiga del barrio la protagonista de tanto

alboroto. Se lo confirmó desde la acera, otra amiga común, Nancy Robinson,

periodista de Trabajadores, quien también vivía en los alrededores.

Luego leímos una nota en Granma y en los días siguientes mi

tía se esforzó por recordar alguna anécdota sobre sus tropiezos con su famosa

conocida. Me comentó unas cuantas, pero ninguna tan espectacular como la del

encuentro a media mañana en las inmediaciones del Punto de Leche un día a

finales de los 80. Celeste salía con su jaba y cuando descubrió a mi tía que se

acercaba, apuro el paso y justo al llegar junto a ella se quitó las gafas,

abrió desmesuradamente los ojos y le dijo: Lola, pónle un vaso de agua a tu

mamá. Mi tía, sorprendida y halagada al mismo tiempo, comentó: pero, Celeste,

si mi mamá está viva. Y la Reina, todavía con un aura profética en su mirada

desproporcionada remató: “bueno, hija, a tu papá” y siguió su camino.

Tal vez, para el trabajo de clase de mi primer curso en la

capital galesa habría podido escribir esta historia y hasta creo que mi colega

danés entendería bastante por qué me parecía extraordinaria, pues no por gusto

él tenía entre su colección de mp3s un disco de Compay Segundo. Sin embargo,

como ya empezaba a ser habitual cada vez que intentaba explicar cualquier

estampa de la Cuba que había dejado atrás, sospechaba que la narración se

alargaría demasiado por la necesidad de ilustrar un tejido social que pocos en

Dinamarca, o lo que es lo mismo, en el resto del mundo dominaban o entendían.

La frase del vaso de agua quedó de comodín entre un grupo de

amigos cercanos quienes la intercambiábamos con cualquier otra célebre salida

vista en un filme cubano o en una conocida -al menos para nosotros- obra de

teatro. Nacionales, al fin, no necesitábamos ninguna aclaración relativa al

contexto.

Un libro...

19 Oct 2017 12:08 PM (7 years ago)

Ocurre que uno escribe y gusta de contar

historias y un día, en un año lleno de incertidumbres personales, se sienta

ante la siempre intrigante cuartilla en blanco y comienza a armar un cuento sobre alguien que no existe, pero que uno conoce, porque casi siempre pasa así

con los personajes que uno crea.

Y sucede también, que al cabo de unos meses

hay un receso en las actividades de la investigación que uno viene realizando y

esta pausa resulta productiva, como para que surja otro cuento que, a pesar de la

distancia temporal que lo separa del anterior, comparte el mismo tema o el

mismo escenario.

Ahí justo cuando termina de conformarse esta

segunda historia, uno se convence de que puede salir una colección de ficciones

similares. Aunque casi enseguida uno rechaza la idea, porque apenas hay tiempo

que emplear en lecturas necesarias para continuar un grado académico y siguen apareciendo

imperiosas presiones cotidianas que pueden poner en peligro cualquier proyecto

personal, sobre todo si es literario.

Sin embargo, llega otro respiro en el largo

proceso de escribir una tesis doctoral y hay disciplina, voluntad e inspiración

para una tercera historia, otra que se concluye. Más de un año después,

uno se las ha arreglado para escribir otro par de cuentos, siguiendo la misma

línea temática, adentrándose en el lento transcurso de 24 horas en las vidas de

un grupo de ancianos habaneros, esos que siguen en la isla o que la han

abandonado físicamente, peor aún es imposible que alguien pueda arrebatársela

de la memoria.

Y con suerte uno termina sus compromisos

académicos, se gradúa, arma un grupo de artículos de investigación; logra, con

mucho esfuerzo, publicarlos en revistas científicas y decide entonces volver a

su colección de historias de cierta Habana que todavía hasta parece dispuesta a

esperar otro par de años hasta que alguna editorial les quiera dar formato de

libro.

Esto afortunadamente sucedió a comienzos de

año. Los de Chiado Editorial, una casa editora luso-española, decidieron incluir

mis cuentos, ahora agrupados bajo el título de Viejos Retratos de La Habana en

su plan de publicaciones para el 2017.

El pasado 27 de septiembre, en la librería

del Centro de Arte Moderno de Madrid, el editor y ensayista Pío E. Serrano lo

presentó ante un grupo de lectores curiosos y unos cuantos muy buenos amigos.

Unas semanas antes el también escritor y

ensayista Carlos Espinosa había publicado en el sitio de Cubaencuentro una

reseña del libro con el título de "No es país para viejos".

Y uno, al final, se alegra.

Edward Burtynsky es un reconocido fotógrafo

canadiense que se ha especializado en los últimos años en retratar paisajes.

Sin embargo, más que representar la belleza de grandes extensiones de tierra en varias zonas del mundo, Burtynsky se ha destacado por dejar constancia de cómo

estos han ido cambiando en el llamado Período Antropoceno. Su muestra Agua,

parte de un proyecto mayor enfocado a mostrar cómo se manejan y usan los

recursos hídricos, se exhibe actualmente en la galería principal de la

Kunsthaus de Viena hasta el mes de agosto. En ella el artista retrata escenas

impresionantes sobre los efectos que ha dejado el cambio climático y la sobreexplotación

humana en ls paisajes acuáticos de todo el globo.

Tal vez la primera impresión al ver las

grandes y detalladas escenas de Agua, sea la de la incredulidad. En algunas

cuesta un poco equiparar lo que ha captado el lente con las más idílicas y

estereotipadas ideas que cualquiera pueda tener acera de lo que constituye un

paisaje. Porque aunque el fotógrafo ha tomado fotos de zonas específicas del

mundo y aunque uno admita la posibilidad de que existan panoramas lo

más diverso posibles que los cercanos adonde uno vive, es difícil suponer que

las imágenes reflejan espacios de nuestra geografía y no que se trata de

recreaciones pictóricas de otros mundos y planetas.

Como aclara Burtynsky, tales colores y

atmósferas no siempre ocurren de manera natural, pues él, fiel a su estilo,

sabe captar magistralmente también el origen del cambio. Y en casi todos los

ejemplos la transformación ocurre por un efecto antrópico, por la no siempre

efectiva acción del hombre y la tampoco convincente necesidad imperiosa del

progreso.

Con motivo de la apertura de la exposición,

el canadiense viajó a la capital austríaca, donde conversó sobre las fotos

exhibidas y los proyectos en los que trabaja actualmente. Burtynsky parece un

convencido de las posibilidades de la tecnología, pues muchas de sus fotos se

han realizado gracias a cámaras de alta resolución, drones y hasta mediante la

superposición de varias imágenes parciales para formar una especie de lienzo

mayor en el que puedan apreciarse mejor los detalles de la instantánea.

Con tal idea viajó, por ejemplo a Kenya en

abril de 2016, para presenciar la operación internacional organizada por el

presidente Uhuru Kenyatta para la destrucción de más de 100 toneladas de

marfil, en un intento por eliminar el tráfico internacional y concientizar al

mundo sobre la protección de los elefantes. Once piras gigantes de colmillos

que pudieron haber pertenecido a cerca de 6000 paquidermos fueron armadas en el

Parque Nacional de Nairobi, en una "ceremonia" a la que también fueron invitados

varios presidentes africanos.

Burtynsky acudió con su equipo y pudo filmarlas

antes de que ardieran. En su conferencia en Viena explicó que, gracias a la

tecnología actual, es posible –mediante un software que almacena y clasifica

las fotografías- crear un modelo tridimensional de las montañas de colmillos. Dicha

reconstrucción, pródiga en detalles, sería exhibida en algún museo para que el

visitante, tal vez mediante realidad virtual, pudiera apreciar una inexistente

armazón de pormenorizadas superficies de lo que una vez perteneció a un

majestuoso animal.

Se tratará, sin dudas, de una experiencia

curiosa. Uno podría encontrarse ante la restauración de algo que ya no existe, representado como si se tratara de un ente real. Esto conformaría una exposición singular, pues

no serían meras reproducciones de objetos, sino que constituirían piezas totalmente nuevas.

A diferencia de una expo regular, o una foto cualquiera que mostrara una