自営業の夫の配偶者控除を妻が受ける方法。要件や会社員との違いも 10 Nov 2021 9:19 PM (3 years ago)

夫が自営業で妻が会社員の場合は、妻が配偶者控除の適用を受けられる可能性があります。自営業と会社員では条件に違いがあるため、正しい知識を身に付けておけば、無駄を省けるでしょう。配偶者控除の要件やケース別の考え方について解説します。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

配偶者控除・配偶者特別控除の対象とは?

配偶者の年収が一定額以下の場合は、納税者の所得金額に応じた所得控除を受けられます。配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる条件を確認しましょう。

配偶者控除の対象

税法上の控除対象となる配偶者がいる場合に、一定額の所得控除を受けられる制度が配偶者控除です。控除を受ける年の年末時点で以下の条件を全て満たした配偶者が、控除の対象となります。

- 年間合計所得金額が480,000円以下であること

- 民法で定められた配偶者に該当すること(内縁関係は対象外)

- 納税者と日常生活の資を共にしていること(=お財布が一緒ということです)

- 控除を受ける年に青色申告者の事業専従者として給与をもらっていないこと。または白色申告者の事業専従者ではないこと

配偶者の収入が給与のみの場合は、給与収入が1,030,000円以下なら控除の対象となります。1,030,000円という金額は、480,000円と給与所得控除550,000円の合計です。

平成30年以降の分に関しては、納税者の合計所得金額が10,000,000円を超える場合は控除を受けられません。

配偶者特別控除の対象

配偶者が給与収入1,030,000円を超える会社員なら、年収の条件を満たさないため配偶者控除の対象外です。ただし、合計所得金額が480,000円超1,330,000円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けられます。

配偶者特別控除は、配偶者控除の適用外となった納税者が、税負担の急激な増加で困らないようにするための制度です。配偶者の所得が950,000円以下なら満額控除が適用され、950,000円を超えると年収が増えるにつれて控除額も減っていきます。

配偶者特別控除の適用条件は、年収の条件以外は配偶者控除と変わりません。年末調整や確定申告での手続き方法・必要書類も、配偶者控除の場合と同じです。

納税者の夫(妻)が自営業の場合

自分が会社員で夫や妻が自営業のケースにおける、配偶者控除の考え方について解説します。配偶者が会社員の場合との違いも押さえておきましょう。

配偶者控除の対象になる

納税者の配偶者が自営業の場合も、一定の要件を満たせば配偶者控除の対象になります。年間合計所得が480,000円以下であれば控除を受けることが可能です。

自営業者の所得は、収入から必要経費を差し引いて算出します。例えば、年間収入が1,000,000円で必要経費が600,000円の場合は、所得が400,000円となるため控除対象です。

自営業の夫または妻の年間所得が480,000円を超えていても、1,330,000円以下に収まっているなら配偶者特別控除が適用されます。配偶者が給与所得者なら給与収入で、自営業なら所得で判断できることを覚えておきましょう。

青色申告特別控除も適用

自営業の配偶者が青色申告で確定申告を行っているなら、青色申告特別控除を適用できます。青色申告特別控除とは、100,000円・550,000円・650,000円のうちいずれかの金額を所得から控除できる制度です。

事業開始時に『開業届』と『青色申告承認申請書』を提出すれば、青色申告事業者として控除額を差し引けます。550,000円または650,000円の控除を受けるためには、複式簿記で記帳しなければなりません。

特別控除が適用されれば、収入から必要経費を差し引いた後、さらに特別控除の金額を差し引けます。

控除される金額は?

配偶者控除で所得から差し引かれる金額は以下の通りです。納税者の所得金額が10,000,000円を超えるケースでは、配偶者の所得にかかわらず控除を受けられません。

| 納税者の合計所得金額 | 控除額 |

| 9,000,000円以下 | 380,000円 |

| 9,000,000円超9,500,000円以下 | 260,000円 |

| 9,500,000円超10,000,000円以下 | 130,000円 |

配偶者特別控除で控除される金額も下記の表で確認しておきましょう。納税者の所得金額が9,000,000円以下の場合の控除額です。

| 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |

| 480,000円超950,000円以下 | 380,000円 |

| 950,000円超1,000,000円以下 | 360,000円 |

| 1,000,000円超1,050,000円以下 | 310,000円 |

| 1,050,000円超1,100,000円以下 | 260,000円 |

| 1,100,000円超1,150,000円以下 | 210,000円 |

| 1,150,000円超1,200,000円以下 | 160,000円 |

| 1,200,000円超1,250,000円以下 | 110,000円 |

| 1,250,000円超1,300,000円以下 | 60,000円 |

| 1,300,000円超1,330,000円以下 | 30,000円 |

会社員の配偶者控除との違い

配偶者が会社員・パート・アルバイトなど給与所得者の場合は、給与収入が1,030,000円以下なら控除対象となります。給与所得控除550,000円を引くと、年間所得が480,000円以下になるためです。

自営業と給与所得者では、年収が判断材料になるかどうかという点が異なります。給与所得者には必要経費の概念がないため、年収が1,030,000円を超えれば控除は受けられません。

一方、自営業の場合は必要経費の金額により所得額が変わります。収入金額がどれだけ大きくなっても、必要経費を差し引いて所得が480,000円以下になれば、配偶者控除を受けることが可能です。

配偶者控除の気になる疑問

配偶者控除を受ける際は、配偶者の年収に含まれるものを確認しましょう。社会保険の扶養に入れるかどうかの考え方も解説します。

年収に含むものとは?

配偶者控除を受けるための年収を計算する際は、年収に含むべきものと含めなくてよいものを分ける必要があります。

産前・産後休業や育児休業で受け取れる一時金・手当金・給付金は、いずれも非課税扱いとなるため年収には含まれません。離職中に支給される求職者給付金も年収の対象外です。

職場から支給される通勤手当も、1カ月あたりの金額が150,000円を超えなければ、収入として扱う必要はありません。ただし、社会保険料の標準報酬月額の計算をする際は、通勤手当も年収に含まれます。

配偶者が自営業の場合は扶養に入れない?

配偶者が自営業でも、所得が一定額を超えなければ扶養に入れます。健康保険や年金といった社会保険の扶養に関しては、所得額1,300,000円が一般的な基準です。

給与所得者なら給与収入が基準となりますが、自営業の場合は収入から必要経費や青色申告特別控除額を差し引いた所得を基準にできます。所得が1,300,000円を超えれば扶養に入れないため、自分で社会保険料を負担しなければなりません。

税金面の扶養に関しては、配偶者控除の対象になるなら扶養に入っていることになります。納税者に扶養親族がいる場合は扶養控除の適用を受けられますが、そもそも配偶者は扶養親族に該当しないため、扶養控除の代わりに配偶者控除が適用されます。

確定申告での配偶者控除の申請方法

自営業の夫が会社員の妻を対象とした配偶者控除を受ける場合は、確定申告を行う必要があります。必要書類や書き方をチェックしておきましょう。

配偶者控除に必要な書類

会社員が配偶者控除を受ける場合は、年末調整で申請すれば手続きは完了します。一方、自営業が控除を受けるケースや、会社員でも年末調整の申請を忘れたケースでは、確定申告を行わなければなりません。

配偶者控除に必要な書類は、給与取得者なら確定申告書A、自営業の場合は確定申告書Bです。その他の添付書類などは特に用意する必要がありません。

ただし、納税者の所得額や配偶者のマイナンバーを記入しなければならないため、確認のために納税者の源泉徴収票や配偶者のマイナンバーカードは準備しておきましょう。

配偶者控除の書き方

確定申告書における配偶者控除の書き方は、AとBのどちらも同じです。第一表では、『所得から差し引かれる金額』の『配偶者(特別)控除』に控除額を記入します。

区分の欄には、配偶者控除の場合は記入せず、配偶者特別控除の場合のみ『1』と記入しましょう。配偶者特別控除を受ける場合は、『その他』の『配偶者の合計所得金額』に所得額も記入しなければなりません。

第二表では、『配偶者や親族に関する事項』の欄に、配偶者の氏名・生年月日・マイナンバーなどを記入します。控除の種類も該当するものにチェックを入れましょう。

まとめ

夫が自営業でも、一定の条件を満たせば妻が配偶者控除を受けることは可能です。夫の年間合計所得が480,000円以下なら、控除の適用を受けられる可能性があります。

確定申告を青色申告で行っているなら、青色申告特別控除を適用してさらに所得金額を減らすことが可能です。制度の仕組みをきちんと理解し、配偶者控除を節税に役立てましょう。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

マイルが貯まる法人クレジットカードを紹介。選び方や貯めるコツも 10 Nov 2021 9:19 PM (3 years ago)

法人クレジットカードを利用すれば、日々の経費の支払いや航空券の購入でマイルが貯まります。年会費やサービス内容に注目し、自分に合ったカードを選びましょう。法人クレジットカードの選び方とマイルを貯めるコツ、注意点を解説します。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

マイルは何に使える?

クレジットカードを利用するとマイルが貯まります。貯まったマイルは一体何に使えるのでしょうか。上手く活用すればとてもお得なマイルについて、使い道を整理しましょう。

航空券に交換できる

クレジットカードを利用して貯めたマイルは、航空券に交換できます。国内大手航空会社であるANAとJALのマイルは、それぞれの航空会社が運航する国内線・国際線の航空券と交換可能です。

大抵の場合、マイルをポイント還元率が高い航空券に交換するとお得といえます。マイルで航空券を手に入れられれば現金が減らないため、法人としても経費削減が可能です。

航空券のアップグレード

貯めたマイルは航空券そのものと引き換えられるだけでなく、航空券のアップグレードにも使えます。

座席がエコノミークラスの場合はビジネスクラスに変更したり、手荷物量が超過した際に支払う手数料に充てたりと、飛行機での移動をより快適にするためのオプションに利用できるのです。

航空券は、アップグレード可能なものとそうでないものがあります。飛行機の座席数に限りがあるため、アップグレードできる席数も決まっている点に注意しましょう。

商品やギフト券、電子マネーにも

クレジットカードの利用で貯まったマイルは、商品やギフト券、電子マネーなどに交換できます。

航空券の交換や座席のアップグレードには一定以上のマイル数が必要ですが、商品やギフト券、電子マネーであれば、今保有しているマイル分だけ交換可能です。保有マイルが比較的少ない場合でも、無駄なく使い切れるでしょう。

あまり飛行機で移動しないという人であれば、全国共通で使えるギフト券に交換しておくことをおすすめします。事業で出費が発生したとき、現金を出さなくてよいため経費削減につながります。

ANAやJALの用意する体験イベントや商品との交換も可能です。

法人クレジットカードでマイルは貯まる?

クレジットカードを使うことでマイルが貯められますが、事業運営に使う法人クレジットカードでもマイルが貯められるのかどうか、気になっている人もいるのではないでしょうか。

法人カードを使うことでもマイルは貯まるのか把握しておきましょう。

法人カードでも貯めることが可能

JALやANAのマイルが貯まる法人クレジットカードを選べば、マイルを貯めることができます。特に個人カードに比べて支払額が高額になりやすい法人クレジットカードであれば、マイルを効率よく貯められるでしょう。

国内大手航空会社であるANAとJALのマイルが王道ですが、ごく一部の法人カードでは、デルタ航空のスカイマイルなど海外の航空会社のマイルを貯められるものもあります。

航空会社はそれぞれ『マイレージプログラム』を設けており、JALの飛行機に乗ればJALのマイル、ANAの飛行機に乗ればANAのマイルが貯まるようになっていることもポイントです。

マイルの種類に合わせて航空会社を選べば、効率よくマイルを貯められるため意識して利用しましょう。

直接マイルを貯めることはできない

法人クレジットカードとマイレージカードは異なるため、法人クレジットカードでは直接マイルを貯めることはできません。クレジットカードを使って支払いをして貯まったポイントを、マイルに移行するという仕組みです。

ポイントとマイルの交換ではレートが決まっているほか、交換に手数料が発生したり、有料の特別なコースを選ぶことでポイントの交換レートを変動させたりする仕組みを設けている法人カードもあります。

マイルの還元率をチェックして

マイルの還元率が高く設定されている法人カードほど、効率よくマイルを貯められるためおすすめです。

支払額1,000円で1ポイント付与されるより、100円で1ポイント付与される方がポイントの貯まるスピードが速くなります。さらには、数百円の支払いも端数として切り捨てられることがないため、無駄なくポイントを貯められます。

カードの利用金額に対してどれだけのポイントが付与されるのかに加え、ポイントをマイルに交換する際にどれほどのレートなのかに着目しましょう。

法人クレジットカードを選ぶポイント

法人クレジットカードといっても、その種類はさまざまです。発行しているクレジットカード会社やカードのランクによって、年会費や付帯サービスも異なります。何を基準に法人クレジットカードを選べばよいのか確認しましょう。

年会費や手数料で選ぶ

法人クレジットカードを選ぶ際、まずは年会費に注目しましょう。マイルが貯まりやすいカードだとしても、年会費が高ければ維持だけで負担になってしまいます。

年会費の金額と、付帯サービスやポイント・マイルの還元率の高さを比較し、メリットの方が大きければ選ぶとよいでしょう。

手数料もカードを選ぶ際に重要です。貯まったポイントを交換する際に手数料がかかる法人クレジットカードもあるため、ポイントの還元時にいくらかかるのか確認しておきましょう。

ポイントが貯まっても高い手数料を支払うことになるのであれば、お得感は半減します。

特典やサービスで選ぶ

付帯する特典やサービスも、法人クレジットカードを選ぶ際のポイントです。特に法人クレジットカードは個人向けカードとは違い、ビジネス向けのサービスが充実しています。

施設利用時に割引されるサービスや、国内外の移動で使える旅行傷害保険、空港ラウンジを無料で利用できるサービスなど、経営者自身が利用するのはもちろん、従業員の福利厚生としても活用できます。

とはいえ、あまり旅行をしない人が高額な旅行傷害保険やラウンジ利用のサービスを付帯されても意味がありません。自分のビジネスに合った特典・サービスを選びましょう。

利用限度額で選ぶ

法人クレジットカードを選ぶ際は、設定されている利用限度額が自分の事業に合っているものを選ぶことが大切です。

事業規模や業種にもよりますが、一般的に法人は個人と比べて毎月の利用額が大きくなります。すぐに利用限度額に達するクレジットカードでは、経費支払いの際に不便です。

法人にとって、クレジットカードで経費を支払えることは、資金繰りにも役立ちます。手元に現金がなくても必要なものを購入し、1~2カ月後に収益が出てから支払いを行うというやりくりが可能だからです。

毎月いくらくらいの支払いになるかある程度予想してから、法人カードを選びましょう。

ANAマイルが貯まる法人クレジットカード

法人カードによって、貯まるマイルは異なります。ANAのマイルを貯めたいという人におすすめの法人クレジットカードを三つチェックしましょう。

ANA JCB法人カード

ANAのマイルを効率よく貯めるなら、ANA JCB法人カードが候補に挙げられます。航空券の購入時に利用すればマイルが貯まるほか、『区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×10%』のボーナスマイルが加算されるのです。

ボーナスマイルの加算率は、一般カードは10%、ワイドカード・ワイドゴールドカードは25%と、カードランクによってポイントの付与率も変わります。

さらに、利用料金1,000円(税込)ごとに、JCBのポイントである『Oki Dokiポイント』が1ポイント貯まります。1ポイント=10マイルに交換可能で、ワイドゴールドカードなら、ポイントをマイルに移行する際の手数料が無料です。

また期間限定の入会キャンペーンではお得なマイルプレゼントも行なっているので、HPをチェックしてみるのがおすすめです。

公式サイト:ANA JCB法人カード

楽天ビジネスカード

ネットショッピングを頻繁に行う場合は、楽天ビジネスカードがおすすめです。個人口座を利用する楽天プレミアムカード(年会費11,000円・税込)に加え、年会費2,200円(税込)の計13,200円(年間)で利用できます。

楽天ビジネスカードを利用して楽天市場で買い物をすれば、通常は100円ごとに1ポイントが貯まるところ、最大5倍のポイントが加算されるようになります。貯まった『楽天ポイント』は、『楽天PointClub』で申請すればANAマイルに交換が可能です。

楽天ビジネスカードはETCカードを複数枚発行できるほか、国内・海外旅行傷害保険、ラウンジの利用など、ビジネスに役立つサポートが複数あります。複数枚の発行ができないので、個人事業主自身が持つビジネスカードとしての利用に向いています。

公式サイト:楽天ビジネスカード

ANAダイナースコーポレートカード

ANAダイナースコーポレートカードは、支払いによるポイントを代表者に集約でき、いつでもANAマイルに交換できます。カード入会時にもれなく2,000マイルが付与され、以後、毎年2,000マイルがプレゼントされるので効率よくマイルが貯められます。

日常的な法人カードの利用で100円の支払いごとに1マイル付与されるほか、Edyチャージや利用200円ごとにも1マイル付与されます。

またカード利用で貯まったポイントは、ANAマイルに交換手続き後、5営業日ほどでマイルに移行されます。

国内外にある1,000カ所以上の空港ラウンジの無料利用、最高5,000万円の傷害死亡・傷害後遺障害保険金の付帯など、グローバルに活躍する法人に役立つサービスが付帯されています。

公式サイト:ANAダイナースコーポレートカード

JALマイルが貯まる法人クレジットカード

JALのマイルを積極的に貯めたい人のために、おすすめの法人クレジットカードを三つ紹介します。マイルの貯まる効率に加え、ビジネスに役立つサービスの付帯にも注目しましょう。

JAL法人カード

JALのマイルを貯めたいならJALが発行する法人カードを検討するとよいでしょう。JAL法人カードも、航空券購入時に法人クレジットカードで支払いをすれば、通常のマイル付与に加えて、ボーナスマイルが発生します。

年会費は普通カード2,200円、CLUB-Aカードでは11,000円で、普通カードでは初めて飛行機に搭乗する際に1回のみ1,000マイル(CLUB-Aカードは2,000マイル)が付与されます。

また、毎年初回の飛行機搭乗時に1,000マイル(CLUB-Aカードは2,000マイル)付与されるので、マイルがどんどん貯まっていくのが実感できるでしょう。

特にCLUB-Aカードでは、海外旅行の傷害死亡に最大5,000万円、傷害後遺障害で最大200万〜5,000万円の保険金が受け取れるため、万が一の備えとしても安心です。

複数枚のカードのマイルを合算できないことや、ショッピングではマイルが加算されないことなども知っておきましょう。

公式サイト:JAL法人カード

アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード

アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードは、ほかの法人クレジットカードと比較すると年会費が36,300円(税込)と高めに設定されているカードです。その分、充実したサービスが受けられるカードといえます。

国内外の空港ラウンジの利用や、手荷物の無料宅配、航空便遅延補償や旅行傷害保険など、ビジネスに役立つサービスが多く付帯されています。

ポイント付与率は、カードの利用100円につき1ポイントです。アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードは、ANA・JALの両方のマイルに交換できます。

JALマイルの場合、3,000ポイントで1,000マイルに交換できます。ANAのマイル交換には、有料の『メンバーシップ・リワード ANAコース』への登録が必要です。

さらに『メンバーシップ・リワード・プラス』に登録すれば、年間参加費がかかりますが移行レートはより高くなるため、マイルを効率よく貯めたい人におすすめです。

公式サイト:アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード

三菱UFJカード ビジネス

三菱UFJカード ビジネスも、マイルを効率よく貯めたいならおすすめの法人カードといえます。

ポイントプログラム『グローバルPLUS』は、1年間の買い物利用金額に応じて、翌1年間の獲得ポイントを優遇します。例えば1年間で100万円以上支払いをした場合は、翌年の基本ポイントの20%が加算される仕組みです。

1,000円につき1ポイント貯まるグローバルポイントは、JALマイレージバンクのマイルへの無料移行手続きで、200ポイント=400マイル(100ポイント単位)として加算されます。

マイル目的以外にも、JALオンライン専用運賃『eビジネス』や『JALビジネスきっぷ』など割引運賃が利用できたり、Visaを選べば法人価格や数量割引が適用されたAmazonのサービスを受けることができます。

公式サイト:三菱UFJカード ビジネス

マイルを効率よく貯めるには?

法人クレジットカードでマイルを効率よく貯めたいのであれば、カードを利用するシーンや店舗にもこだわることをおすすめします。法人カードでマイルを効率よく貯めるための三つのポイントをチェックしましょう。

できるだけ飛行機を利用する

法人クレジットカードを使ってマイルを効率よく貯めたいと思うのであれば、積極的に飛行機を利用するとよいでしょう。カードの利用により貯まるのがANAマイルなら全日空、JALマイルなら日本航空を使います。

飛行機の航空券を購入するときに法人クレジットカードを利用すると、航空券の料金分のポイントと、搭乗時のマイルが同時に付与されるため、マイルを貯めるには非常にお得です。

ただし、どの航空会社のマイルも貯まらない法人クレジットカードだと、通常のポイント付与しかないため注意しましょう。

経費は法人クレジットカードで支払う

事業を運営するうえで必ず発生する経費は、法人クレジットカードに支払いをまとめることもポイントです。備品の購入から仕入れ、設備投資まで、すべての支払いを法人カードに集約すればかなりの額になります。

事業内容によって仕入れや設備投資は必要なくとも、オフィスの水道光熱費やインターネット通信料など、事業を維持するインフラを整えるための出費は発生するものです。

必ず支払う必要のある料金であれば、法人クレジットカードで支払いをしてポイントを貯め、マイルに還元しましょう。

航空会社や提携店でカードを使う

法人クレジットカードでマイルを貯めたければ、カードを使う会社や店舗を選ぶことも大切です。

ANAやJALなど航空会社のマイルが貯まる法人クレジットカードであれば、その航空会社で法人カードを利用するとよいでしょう。航空券の支払いのほか、航空会社の系列店で買い物をしたりサービスを受けたりすれば、マイルの付与を受けられます。

法人カードと提携している店舗でも、商品やサービスを購入する際に法人カードを利用することで、マイルを獲得できる場合もあります。

法人クレジットカードのマイルの注意点

法人クレジットカードで貯まったマイルの取り扱いには、いくつかの注意点があります。使い方によっては思わぬ損やトラブルに見舞われる場合もあるので、きちんと押さえておきましょう。

ポイントをマイルに移行する場合

法人クレジットカードの利用で貯まったポイントをマイルに移行する際には、移行手数料がかかるのが一般的です。ポイントをマイルに変える際の還元率もカードによって異なります。

ポイントをたくさん貯めても、いざマイルに移行しようとすると手数料の発生で思ったほどお得にならなかったというケースや、マイルの還元率が低すぎて想像以上にもらえるマイルが少なかったというケースもあるのです。

法人カードによってはマイルに交換できるポイントの下限を設定している場合もあり、端数のポイントが無駄になってしまう可能性があります。カードによっては、ポイントからマイルへの交換そのものができない場合もあるのです。

個人利用は避けるべき?

法人クレジットカードで貯まったマイルは、できるだけ個人利用しない方が好ましいでしょう。法人クレジットカードがあくまで事業用のカードという位置づけのためです。

現在のところ、法人クレジットカードで貯まったポイントやマイルの利用を規制する法律はありません。

しかし法人が年会費を支払って法人カードを維持し、事業を運営して発生した結果、付与されたマイルを個人が利用するということは、その個人に対する贈与に当たるという考え方もあります。

しかし、法人カードといっても、決済口座が法人口座になっている以外は、社長個人名義のカードです。したがって、利用によって取得されるポイントは社長個人のものです。社長個人のものを社長個人が使うのであれば贈与の問題は発生しません。

法人クレジットカードで貯まったマイルは、あくまで事業運営のために使う方針としておくのが安全だと思いますが、仕組み自体について正しく理解したうえで、社長判断で利用する道もあるとは思います。ただ、例外として法人カードの中にはポイントが個人カードへ移行されるものもあります。例えば、『楽天ビジネスカード』は『楽天プレミアムカード』の付帯カードとしてのみ発行できる法人カードです。個人カードである楽天プレミアムカードにビジネスカードのポイントも付与されるため、個人カードでポイントを使用することが可能です。

まとめ

マイルは飛行機での移動の際はもちろん、商品やギフト券などさまざまなものに交換できます。法人クレジットカードを経費の支払いの際に利用すれば、効率よくポイントを貯めてマイルに交換できるでしょう。

法人カードを選ぶ際には、年会費や手数料、利用限度額に注目するほか、特典やサービスなど自分のビジネスにいかに役立つかも確認しましょう。

ANAとJALのどちらのマイルを貯めたいかによっても、カードの選択肢が変わります。上手に法人カードを選び、賢くマイルを手に入れましょう。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

【2021年最新】税理士が個人事業主にクレジットカードをおすすめする7つの理由 21 Oct 2021 4:28 PM (3 years ago)

この記事を読むと個人事業主におすすめのクレジットカードが見つかります。

公認会計士・税理士の私が個人事業主の方に法人クレジットカードのご紹介をする理由は、納税しても社長の手取りを増やすためです。

例えばクレジットカードの納税で貯めたマイルで旅行が出来れば、その分、自分の大事なおカネを使わずに済みます。

その他にも入会特典やAmazonギフト券に交換したり、接待で使うお店の予約や口座をプラベートと事業用で分ける事で管理が楽になるや税金のために銀行窓口に並ぶ時間も省く事が出来るなどさまざまなメリットがあります。

節税の方法や考え方については社長の手取りをトコトン増やすセミナーも実施しておりますのでそちらもご覧ください。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。自身でも複数枚の法人カードを使い別けている。 |

個人事業主向けの

法人クレジットカードとは

クレジットカードには、個人が持つ一般的なカードのほかに、法人用のカードがあります。法人カードといっても、会社組織を持たず1人で仕事をしている人でも作れるため、幅広い事業者が持てるカードといえるでしょう。個人用のクレジットカードがあるのに、個人事業主にも法人カードが必要なの?と思う方もいらっしゃると思います。ここからは個人事業主に法人カードをおすすめする理由を解説します。

個人用クレジットカードと法人カードの違い

法人カードは個人カードと比べて、事業運営で用いるのに向いたカードです。法人カードは個人カードよりも利用限度額が高く、ビジネスで活用できるサービスが付帯します。

個人カードにもある空港ラウンジの利用や海外旅行時の保険のほか、従業員を雇用している場合は福利厚生にも利用でき、年会費は経費で落とせるため、節税にもつながります。

個人事業主に法人カードを

おすすめする7つの理由

税理士の私が個人事業主に法人カードをおすすめする理由は以下の7つ通りです。

個人事業主クレジットカードおすすめする理由

- カードの年会費を経費で落とせる

- 納税に使えてポイントも貯まる

- 口座を分けることで管理が楽になる

- 資金繰りに余裕ができる

- ビジネスに便利なサービスが使える

- ステータスの高いカードも作れる

- キャッシングが使えるカードもある

それぞれ解説していきます。

個人事業主にクレジットカードをおすすめする理由1

カードの年会費を経費で落とせる

メリットの1つ目は年会費を経費で落とせる点です。法人カードはビジネスで使える嬉しい特典やサービスがついています。その分、カードによっては個人カードよりも年会費が高くなっているものもあり年会費が10万円以上するものものあります。年会費は「諸会費や支払手数料」で経費計上出来ます。

個人事業主にクレジットカードをおすすめする理由2

納税に使えてポイントも貯まる

法人カードを使って納税する事が出来ます(納税は個人カードでも可能です)。クレジットカードで納税するメリットは2つです。

税務署に行かずに24時間いつでも納税が出来る

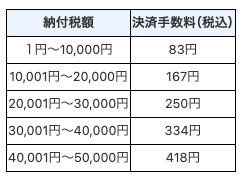

クレジットカードがあれば24時間いつでも納税が出来ます。銀行へ行き、窓口に並ぶ時間が省けます。更にポイントも貯まります。ただしクレジットカードなので手数料がかかります。法人カードの手数料は納税額によって下記のように決まっています。納税にかかるクレジットカードの手数料は0.84%ほどになるため、還元率が1%以上のカードであればお得になります。納税をメインでカードを作りたい方は予め還元率に注意が必要です。

納税の際は限度額に注意が必要

個人事業主や法人の場合納税額が大きいためカードの利用限度額を超えてしまう可能性があります。予め利用限度額の確認をしておきましょう。

法人カードで納税する際の注意点

法人カードで納税する際に法人カードによってはポイントが半減するものや手数料よりもポイントが低くなってしまう場合がありますので注意が必要です。

こちらもCHECK

-

-

クレジットカードで納税するとポイントが貯まるなどクレジットカードを利用するメリットなどをご紹介

この記事を読むと個人事業主がクレジットカードを持つメリットが …

納税でポイントやマイルが貯まる!

おすすめの法人カード

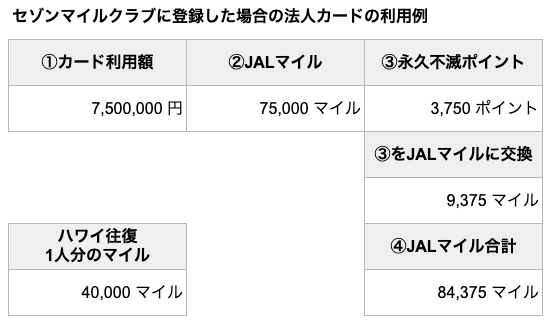

納税におすすめなのがセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードです。セゾンマイルクラブに登録すると1,000円ごとにJALマイルが10ポイント、2000円ごとに永久不滅ポイントが1ポイント貯まります。

年間で750万円利用した場合を例にすると、JALマイルが1,000円ごとに10マイル貯まるので75,000マイル、永久不滅ポイントが2,000円ごとに1ポイント貯まるので3,750ポイントになり合計84,375マイルになります。

東京-ハワイの往復に必要なマイルがエコノミークラスで4万マイルになるので2人分のハワイまでの往復が還元される事になります。

納税におすすめのカード

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

| カード名 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード |

| ブランド | AmericanExpress |

| 年会費 | 22,000円 |

| 還元率 | 0.5〜1.125% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 3日〜1週間 |

またラグジュアリーカードの場合は、年会費がチタンで55,000円からと高額ですが納税でもショッピングと同様で1%の還元率となります。

図:ラグジュアリーカードの年会費と還元率

| 年会費 | 還元率 | |

| ラグジュアリーカード チタン | 55,000円 | 1% |

| ラグジュアリーカード ブラック | 100,000円 | 1.25% |

| ラグジュアリーカード ゴールド | 200,000円 | 1.5% |

個人事業主にクレジットカードをおすすめする理由3

口座を分けることで管理が楽になる

個人事業主は事業用と個人用の支出が混ざりやすいため、法人用クレジットカードを使って支出を区別することで、お金の流れを明確にできる点が大きなメリットといえます。事業主本人はもちろん、従業員も法人用クレジットカードで経費の支払いをするようにしておけば、個人が一時的に立て替えて経費があいまいになるという混乱が避けられるでしょう。

個人事業主にクレジットカードをおすすめする理由4

資金繰りに余裕ができる

クレジットカードの引き落としは支払いから1~2カ月先であるため、資金繰りに余裕ができることも法人用クレジットカードを作るメリットの一つです。

今すぐに現金が準備できない状況下で、やむを得ず何らかの支払いが必要という場合でも、クレジットカードを使えば一時的に支払いを乗り切れます。

支払いまで1~2カ月の猶予があるため、その間に必要な資金を準備すればよいのです。特に、納品から報酬を受け取るまでにタイムラグが生じる事業内容であれば、法人用クレジットカードは事業運営に非常に役立ちます。

またカードによってはデポジットで使いたい金額を予め入金して使う事も出来ます。Webサイトでリスティング広告の運用をしていると月に1000万円近く原価がかかる場合もあります。また建築業や飲食店など資材を購入される場合もデポジットして法人カードで購入すればポイントが貯まるのでお得です。

デポジットが使える

おすすめの法人カード

アメリカン・エキスプレス ビジネス®・カード

| カード名 | アメリカン・エキスプレス ビジネス®・カード |

| ブランド | AmericanExpress |

| 年会費 | 初年度無料 2年目以降 13,200円 |

| 還元率 | 0.5% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 1〜2週間 |

| デポジット | 可 |

アメリカン・エキスプレス ビジネスゴールド®・カード

| カード名 | アメリカン・エキスプレス ビジネスゴールド®・カード |

| ブランド | AmericanExpress |

| 年会費 | 初年度無料 2年目以降 34,100円 |

| 還元率 | 0.5〜1% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 1〜2週間 |

| デポジット | 可 |

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

| カード名 | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード |

| ブランド | AmericanExpress |

| 年会費 | 22,000円 |

| 還元率 | 0.5〜1.125% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 3日〜1週間 |

| デポジット | 可 |

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

| カード名 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード |

| ブランド | AmericanExpress |

| 年会費 | 1,100円 |

| 還元率 | 0.5〜2% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 3日〜1週間 |

| デポジット | 可 |

ビジネスに便利なサービスが使える

法人カードにはビジネスで使えるさまざまなサービスがついています。受けられるサービスはカードに異なりますが、コンシェルジュサービスのあるカードでは接待のお店や宿泊ホテルの予約なども可能です。

出張が多い仕事をしている事業者であれば、国内・海外の空港ラウンジサービスや、新幹線チケットレスサービス、ETCカードの無料発行、海外渡航時の保険などが充実しているものがおすすめです。

会計ソフトをはじめとするシステムを多く導入している場合は、レンタルサーバーやサービス契約時の優待が受けられるカードが役立つでしょう。

事務用品や材料の仕入れなどでショッピングをよく行う場合は、特定の店でポイント還元があるカードをうまく利用すると、お得に買い物ができます。自分にとって魅力的な付帯サービスが多く用意されているかどうかでカードを選ぶのも一つの方法です。

会計ソフトと連動が可能

個人事業主は税理士に記帳代行を依頼している場合を除き、自分で会計入力を行います。

記帳を行うために会計ソフトを導入している場合、法人用クレジットカードと会計ソフトを連携することで、自動で仕分け処理が可能です。さらに、クレジットカードと会計ソフトを連携させれば、会計ソフト上で事業資金、経費、クライアントからの支払い、未払い金などのお金の流れが一目瞭然です。経営状況をリアルタイムに把握できます。

個人事業主にクレジットカードをおすすめする理由5

会計ソフトでおすすめの法人カード

freeeマスターカード ゴールド

| カード名 | freeeマスターカード ゴールド |

| ブランド | Mastercard |

| 年会費 | 初年度:年会費無料 2年目以降: 年会費11,000円 |

| 還元率 | 1.0% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 最短4営業日 |

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

| カード名 | セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード |

| ブランド | AmericanExpress |

| 年会費 | 1,100円 |

| 還元率 | 0.5〜2% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 3日〜1週間 |

| デポジット | 可 |

個人事業主にクレジットカードをおすすめする理由6

クレジットカードで会計事務が楽になる

法人用クレジットカードで決済を行えば、カード会社のサイトに支払い予定が記録され、過去の支払いに関しても遡って確認できるようになるため、会計事務が格段に楽になるのです。お金の出入りがデータ化されることで、わざわざレシートや領収書を見ながら記帳する必要がなくなり、入力の手間も省けるでしょう。但し、領収書を捨てることは出来ないので注意して下さい。

個人事業主にクレジットカードをおすすめする理由7

ステータスの高いカードがある

起業後利益が出てくると会食やゴルフなどの接待も増えてくるでしょう。年会費の高い法人カードは会食のお店やホテルの予約なども行ってくれるためとても重宝します。また会食でその場でこちらが支払う際にステータスの高いカードだと周りからの見え方が変わってくるかもしれません。またアメックスやラグジュアリーカードなど金属製のカードもあり見た目も高級感があります。

Mastercard® Gold Card (ラグジュアリーカード ゴールド)

(ラグジュアリーカード ゴールド)

| カード名 | Mastercard® Gold Card (ラグジュアリーカード ゴールド) (ラグジュアリーカード ゴールド) |

| ブランド | Mastercard |

| 年会費 | 220,000円 |

| 還元率 | 1.5% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 10〜15日程度 |

アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード

| カード名 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード |

| ブランド | AmericanExpress |

| 年会費 | 143,000円 |

| 還元率 | 0.5〜1% |

| 必要書類 | 本人確認書類のみ |

| 最短発行 | 1〜2週間程度 |

個人事業主にレジットカードをおすすめする理由8

キャッシングが使えるカードもある

法人カードではキャッシングが使えないという話を聞きますがキャッシングが使えるカードもあります。すべての法人カードで使える訳ではありませんのでご注意ください。尚、利用額や利用の可否は個人によって異なります。

キャッシング機能が使える法人カード

・セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

・セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード

・アメリカンエキスプレスビジネス

・アメリカンエキスプレスビジネスゴールド

・freeeマスターカード ゴールド

・freee VISA

・ダイナーズクラブビジネスカード

・ラグジュアリーカード チタン

・ラグジュアリーカード ブラック

・ラグジュアリーカード ゴールド

個人事業主が法人カードを

選ぶ際の注意点

法人用クレジットカードを選ぶ際には自分の事業にとってどれだけ役立つかについて考えましょう。個人用クレジットカードの年会費や付帯サービスが異なるように、法人用クレジットカードも内容はさまざまです。法人用クレジットカードを選ぶ際のポイントを、大きく三つに絞って解説します。自分の事業内容や規模、利用目的に合わせて相性のよいものを探しましょう。

年会費

法人カードには年会費が設定されている場合が多く、年会費の金額は数千円程度のものから1万円〜10万円以上するものまでさまざまです。年会費が高い法人カードほど、付帯サービスが充実しているケースが多いですが、事業収益があまり大きくないうちから高額の年会費を支払うのは大きな負担になります。

事業内容や運営スタイルによっては、カードの利用金額が少額であったり、そもそもカードの利用機会が少なかったりというケースもあるものです。事業の収支バランスと受けられるサービスを考えながら、ちょうどいい年会費のカードを選びましょう。

利用限度額

カードに設定されている利用限度額も、法人用クレジットカードを選ぶ上で重要なポイントです。法人カードは事業を営む上で使う経費の支払いに利用しますが、自分で考える以上に事業経費はかさむものです。気が付いたら限度額ギリギリというケースもよくあります。またクレジットカードは利用してから引き落としまでに1~2カ月のずれがあることに注意しましょう。

ひと月で限度額に達してしまった場合、1~2カ月後の引き落としが行われるまでは、カードが使えない期間が発生してしまいます。

利用限度額がカード会社によって異なるのはもちろん、同じカードでもゴールドカード・プラチナカードといったカードランクによる違い、審査内容による違いもあるため、自分の事業に見合った余裕のある限度額設定のカードを選んだり、デポジット型の法人カード(実質限度額なし)もあるので用途に合わせて作りましょう。

個人事業主向けの法人カードの

審査は厳しいの?

カード会社により審査基準はさまざまで、法人カードを作る際の審査は厳しめだと良く言われていますが、実際に審査は厳しいのでしょうか?

結論、法人カードの審査は個人で作るクレジットカードの審査と殆ど違いはありません。

設立間もない個人事業主だからといって審査に通りづらいという訳ではないのです。法人カードは代表者のクレジットヒストリーと会社の実績や将来性を基に審査されます。

法人カードの審査のポイント

代表者のクレジットヒストリー

クレジットヒストリーとは、個人のクレジットカードやローンの利用・返済状況などの信用履歴です。

代表者が過去に支払いの滞納を起こしていたり、現在ローンを抱えていたり、いわゆるブラックリストに載っていたりすれば厳しい結果になるでしょう。これは個人のクレジットカードと全く同じです。

個人信用情報はその種類によって登録期間が数カ月~最長5年数年と決まっているため、心当たりがある場合は法人カード作成のタイミングをよく考えましょう。

個人のクレジットヒストリーは、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなどで確認する事が出来ます。開示するにはそれぞれ手数料がかかりますがどうしても気になる方は確認してみましょう。

会社の経営状況

事業においては、事業内容が明確であり、固定電話や事務所の住所がはっきりしていて、事業の実体があるかどうかが審査の基準となります。

オフィスを持たない事業形態でも、事業がきちんと運営されていることが分かればOKです。事業の実績と経営状態も判断材料とされます。

法人用クレジットカード審査への対策

事業のスムーズな運営に役立つため、どうしても作りたいという人も多いでしょう。おすすめは会社を設立した際すぐに法人カードを作っておくことです。万一、設立時に作ることが出来ない場合は、実績が出来てから作ると良いでしょう。

会社を設立したばかりだと審査に通らないのではと思っている方も多いようですが、設立後、業績が低迷した場合、審査が通りづらくなる可能性もあるため先に作っておくことをおすすめします。融資も同様で設立時が一番借りやすいです。資金繰りなど将来のリスクも織り込んで準備しておきましょう。

法人用クレジットカードを作るために、どんな工夫をすればいいのかを解説します。

実績を作ってから申し込む

法人用クレジットカードの審査に通る可能性を高めるため、事業である程度の実績を作ることもおすすめです。

開業1年目はまだ収益が少ない場合や、先行投資により赤字になっている場合も多く審査が厳しくなることが予想されます。事業実績もまだほとんどなく、事業主自身の経営者としての信用度も判断しにくいでしょう。

ただしこれも、事業の実績がまったくないよりも、ある程度の年数があった方が審査に通りやすいというに留まります。何年事業運営していれば審査に通ると断言できるものではないため注意が必要です。

個人事業主にオススメのクレジットカード

NTTファイナンス Bizカード for owners

ポイント

①年会費が無料!!

②ポイント還元率が1%と高い!

③Amazonビジネスアカウントが審査なしで登録できる

| 初年度年会費 | 無料 | 次年度年会費 | 無料 |

| ブランド | VISA | ポイント還元率 | 1% |

| 利用限度額 | 40万 / 60万円 / 80万円 | 最短発行日数 | 2〜3週間程度 |

| 会計ソフト連携 | ー | 付帯サービス | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円 国内旅行傷害保険:最高2,000万円 ショッピング保険:年間補償限度額100万円 |

年会費が永年無料のビジネスカードです。ビジネスカードの年会費は経費でおとすことができますが、それでも節約されたい方におすすめの1枚。

VisaビジネスオファーやVisaグルメオファーの特典が付いているので、ホテル宿泊やレストランの利用、ビジネス用品の購入などお得にご利用いただけます。

追加カードも無料で発行が可能です。福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を優待価格にて提供しているので、従業員にも喜ばれること間違いなしです。

三井住友ビジネスカードfor Owners クラシック

ポイント

①オンライン入会で初年度年会費無料!次年度年会費も1,375円とお得!

②ビジネスシーンで役立つサービスが充実!

③海外旅行傷害保険やショッピング補償が付帯!

| 初年度年会費 | 初年度無料 ※1 | 次年度年会費 | 1,375円(税込) |

| ブランド | VISA / Mastercard | ポイント還元率 | 0.5〜2.5% |

| 利用限度額 | 〜150万円 ※2 | 最短発行日数 | 3週間程度 |

| 会計ソフト連携 | ー | 付帯サービス | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円 海外でのショッピング補償:年間100万円まで |

※1 オンライン入会が条件 ※2 個人カードがある場合は合算

特典やサービズが充実していながら、年会費が1,375円と非常にリーズナブルなビジネスカードです。

セブンイレブン / ファミリーマート / ローソン / マクドナルドでカードを利用すると通常ポイントに加え、200円(税込)につき2%ポイントが還元されます。ただし、ポイント有効期限は2年ですので注意が必要です。

ビジネスに役立つサービスが優待価格で利用することができます。開業のタイミングでまずはビジネスカードを発行したいという個人事業主の方におすすめの1枚といえるでしょう。

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス ®・カード

ポイント

①最短3営業日で発行可能!決算書や登記簿が不要で審査できる

②プライオリティ・パスに無料登録できる!

③24時間365日対応のコンシェルジュ付き

| 初年度年会費 | 22,000円(税込) | 次年度年会費 | 22,000円(税込)※1 |

| ブランド | American Express | ポイント還元率 | 0.5〜0.75% |

| 利用限度額 | 利用者によって変動 | 最短発行日数 | 最短3営業日 |

| 会計ソフト連携 | freee / staple | 付帯サービス | 海外旅行傷害保険:最高1億円 国内旅行傷害保険:最高5,000万円 ショッピング安心保険:年間最高300万円 |

※1 年間200万円以上のご利用で次年度年会費が半額の11.000円(税込)になります

セゾンプラチナビジネスカードは、プラチナカードにしては年会費が比較的安く、特典や付帯サービスが豊富です。

ポイントは1,000円(税込)で1ポイントの永久不滅ポイントがたまります。「SAISON MILE CLUB」に登録するとJALのマイル還元率が1.125%になるので、出張が多いビジネスマンにはおすすめの1枚です。

マイル移行について注意が必要なのは、年間の上限が「150,000マイル」であることです。上限に達すると次年度更新まで移行が停止され、永久不滅ポイントが貯まるようになります。

楽天ビジネスカード

ポイント

①楽天市場でカードを利用すればポイントが通常の5倍に!

②複数枚のETCカード発行で社員の移動費精算が楽になる!

③VISAビジネスオファーの利用が可能!

| 初年度年会費 | 13,200円(税込)※1 | 次年度年会費 | 13,200円(税込)※1 |

| ブランド | VISA | ポイント還元率 | 1.0〜5.0% |

| 利用限度額 | 300万円まで ※2 | 最短発行日数 | 20営業日 |

| 会計ソフト連携 | ー | 付帯サービス | 国内・海外旅行:最高5,000万円 動産総合保険:最高300万円 |

※1 楽天ビジネスカード(年会費2,200円)は楽天プレミアムカード(年会費11,000円)の付帯カードのため合算金額で表示

※2 楽天プレミアムカードとの合計金額

楽天市場をよく利用する方で、ポイントをざくざく貯めたい方におすすめのカードが楽天ビジネスカードです。楽天市場でのショッピングはもちろん、ETCカード利用でも100円につき1ポイントが貯まります。

楽天プレミアムカード(年会費11,000円/税)の付帯カードにはなりますが、楽天プレミアムカードはプライベート用、楽天ビジネスカードはビジネス用と必然的に使い分けができます。そのため、経費管理がスムーズに行えます。

ラグジュアリーカード チタン

ポイント

①ステータスの高いクレジットカード!!

②24時間365日対応のコンシェルジュサービス付き!

③ラグジュアリーカードならではの特典が満載

| 初年度年会費 | 55,000円(税込) | 次年度年会費 | 55,000円(税込) |

| ブランド | Mastercard | ポイント還元率 | 1.00% |

| 利用限度額 | 利用者によって変動 | 最短発行日数 | 10〜15営業日 |

| 会計ソフト連携 | ー | 付帯サービス | 海外旅行傷害保険:最高1億2千万円 国内旅行傷害保険:最高1億円 ショッピング保険:年間最大300万円 |

年会費が高くてもステータスカードを持ちたい!という方におすすめなのがラグジュアリーカード。デザイン性も高く、1枚持っているだけで圧倒的な存在感をはなちます。他のカードはチタンが上級カードですが、ラグジュアリーカードはチタンが最下級のカードです。でも、知っている人が少ないので起業したばかりでハッタリをかましたい方には、このカードがオススメです。

24時間365日対応のコンシェルジュサービスでは秘書のように、あなたのビジネスをサポートします。些細な相談から、出張時の交通チケットやホテルの手配までさまざまな対応が可能です。

追加カードは、同じデザインで最大4枚まで年会費16,500円(税込)で発行できます。

キャッシュフローについては、毎月5日締め、同月27日払いと短めなので注意しましょう。

ポイントをANAマイルに無制限で交換出来る唯一のカードです。また上限はありますが数少ないJALマイルにも交換出来るカードでもあります。マイラーの社長にはラグジュアリーカードがオススメです。

アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・カード

ポイント

①クラウド会計ソフト「freee」へのAPIソフト連携が可能

②ビジネスの情報が手に入る「ジー・サーチ」の年会費が無料

③福利厚生プログラム「クラブオフ」の年会費が無料

| 初年度年会費 | 13,200円(税込) | 次年度年会費 | 13,200円(税込) |

| ブランド | AmericanExpress | ポイント還元率 | 0.5〜1.00% |

| 利用限度額 | 利用者によって変動 | 最短発行日数 | 3週間程度 |

| 会計ソフト連携 | freee | 付帯サービス | 国内旅行傷害保険:最高5,000万円 海外旅行傷害保険:最高5,000万円 |

クラウド会計ソフト「freee」とAPI連携ができるので安心して利用できるビジネスカードです。freeeの別途利用料金はかかりますが、月次の支払い履歴を簡単に取り込むことができます。いちいち金額を手打ちする必要がなく、非常に便利です。

追加カードは1枚6,600円(税込)で発行が可能です。基本会員側で利用限度額を設定できるので、安心して従業員にカードを持たせることができます。立替払いをしたり、小口現金を用意したりする手間がはぶけます。

ポイントは、公共料金のお支払いや追加カードの利用分も基本カードに加算されます。貯まったポイントを一度でも好きなアイテムに交換すれば、通常最大3年間のポイント有効期限が無期限となります。

アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード

ポイント

①出張時に役立つ特典が満載!

②入会後1年以内に200万円以上の利用で「30,000ポイント」の獲得ができる

③全国300ヶ所以上のシェアオフィスやコワーキングスペースが優待価格で利用できる

| 初年度年会費 | 36,300円(税込) | 次年度年会費 | 36,300円(税込) |

| ブランド | AmericanExpress | ポイント還元率 | 0.5〜1.00% |

| 利用限度額 | 利用者によって変動 | 最短発行日数 | 3営業日 |

| 会計ソフト連携 | freee | 付帯サービス | 国内旅行傷害保険:最高5,000万円 海外旅行傷害保険:最高1億円 |

出張や接待が多い方におすすめの1枚です。

国内外問わず旅行傷害保険が充実、国内外29空港の空港ラウンジを利用できます。また、国内出張では、駅で大きな手荷物を預けることが可能です。カード会員1名につき手荷物1個を対象エリア内の宿泊ホテルへ当日無料配送してくれるので、身軽に商談へ向かえます。※対象駅:東京駅、新宿駅、博多駅

「ビジネス・ダイニング・コレクション byグルメクーポン」の特典では、全国の厳選された150店舗のレストランにて所定のコース料理を2名以上利用した場合、1名分の料金が無料になるサービスがあります。接待や会食でぜひご利用ください。

また、通常月額料金15,258円(税込)の「OFFICE PASS」が最大10%OFFで利用できます。全国300ヶ所以上のシェアオフィスやコワーキングスペースの自由席が利用できるので、出張時、商談以外の時間でゆっくりお仕事されたい方におすすめです。

JCB法人カード

ポイント

①オンライン入会で初年度年会費が無料!

②Amaonやビックカメラなどでお得にポイントがためられる

③電子マネーの「QUICPay」を追加できる

| 初年度年会費 | オンライン入会は無料 | 次年度年会費 | 1,375円(税込) |

| ブランド | JCB | ポイント還元率 | 0.5% |

| 利用限度額 | 10〜100万円 | 最短発行日数 | 2〜3週間 |

| 会計ソフト連携 | freee / 弥生会計 | 付帯サービス | 国内旅行傷害保険:最高3,000万円 海外旅行傷害保険:最高3,000万円 |

個人事業主向けのスタンダードなカードです。追加カードは、本会員と同金額の1,375円(税込)で追加することができます。またETCカードは、本会員の発行枚数とは関係なく、複数枚申込みができますので、車での移動が多い職種にはおすすめの1枚です。「JCB E-Co明細(イーコメイサイ)サービスを利用すれば、走行日、利用区間、金額をインターネット上で確認できます。

JCBカードでは1,000円(税込)=1ポイントのOkiDokiポイントが貯まります。Amazonやビックカメラ、スターバックスなどの優待店で利用するとお得にポイントを貯められます。

オンラインで入会した場合は、追加カードも含めて初年度年会費が無料となります。

JCBゴールド法人カード

ポイント

①オンライン入会で初年度年会費が無料!

②追加カードは1枚3,300円(税込)で発行ができる

③出張や接待が多いビジネスマンにおすすめの特典が充実

| 初年度年会費 | オンライン入会は無料 | 次年度年会費 | 11,000円(税込) |

| ブランド | JCB | ポイント還元率 | 0.55〜0.8% |

| 利用限度額 | 50~250万円 | 最短発行日数 | 2〜3週間 |

| 会計ソフト連携 | freee / 弥生会計 | 付帯サービス | 国内傷害旅行保険:最高5,000万円 海外傷害旅行保険:最高1億円 |

JCB法人カードのサービスはそのままに、ゴールドカードであれば、出張や接待に役立つサービスが利用できます。たとえば、日本各地の対象店舗でJCBゴールドグルメ優待サービスを利用すると、飲食代金の割引が受けられるので接待に便利です。ゴルフエントリーサービスでは、全国約1,200ヶ所のゴルフ場手配をいたします。

また、付帯保険の内容も通常の法人カードより内容が充実しています。国内外の旅行傷害保険付帯はもちろん、国内外の航空機遅延保険や国内のショッピングガード保険もついています。

追加カードは3,300円(税込)で発行できます。こちらも、オンラインで入会すれば初年度年会費無料です。

ダイナースクラブビジネスカード

ポイント

①ビジネスに特化したサービスが充実!

②追加カードは無料で発行が可能

③ゴルフ好きには嬉しいゴルファー保険が付帯

| 初年度年会費 | 29,700円(税込) | 次年度年会費 | 29,700円(税込) |

| ブランド | Diners Club | ポイント還元率 | 0.40〜1.00% |

| 利用限度額 | 利用者によって変動 | 最短発行日数 | 1〜2週間程度 |

| 会計ソフト連携 | freee | 付帯サービス | 国内旅行傷害保険:最高1億円まで 海外旅行傷害保険:最高1億円まで ショッピング・リカバリー ゴルファー保険 |

基本会員の対象は、27歳以上の法人代表者・役員、または個人事業主とされているトップ層向けのビジネスカードです。

追加カードの発行は無料なので、社員に持たせて経費精算の手間をはぶくことができます。

基本会員としての特典は、ビジネスに役立つものが充実しています。たとえば、ダイヤモンド経営者クラブの活動拠点である「銀座サロン」をカードの提示で利用できます。落ち着いて仕事をしたいときに活用するのはもちろん、随時開催されているセミナーに優待価格で参加することもできます。

ゴルフ好きの人には嬉しいゴルフ優待特典やゴルファー保険も充実しています。また、出張時や旅行の際に宿泊予約や旅行手配を対応してくれるトラベルサポートもあります。

ライフカードビジネスライト スタンダード

ポイント

①年会費が永年無料!

②追加カードも2枚まで無料で発行が可能

③フリーランスの方でも申込みができる!

| 初年度年会費 | 無料 | 次年度年会費 | 無料 |

| ブランド | MasterCard / JCB / VISA | ポイント還元率 | ー |

| 利用限度額 | 10万円~200万円 | 最短発行日数 | 最短4営業日 |

| 会計ソフト連携 | freee | 付帯サービス | ー |

年会費が永年無料のビジネスカードです。フリーランスの方でも審査可能です。また、必要書類は本人確認書類のみでよく、最短4営業日でカード発行ができます。

本会員に限り50万円までのキャッシングも可能です。追加カードは無料で2枚まで発行できるので、スタートアップ企業の方にも便利なカードです。創業時から福利厚生サービスが充実していると社員からも喜ばれます。ぜひ、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」などを活用してみましょう。

スタンダードカードにはポイント還元や、付帯保険、空港ラウンジのサービスはついていませんが、はじめてビジネスカードを作成される方にはおすすめの1枚といえるでしょう。

EX Gold for Biz S

ポイント

①個人事業主向けのビジネスカード

②100万円までのキャッシング機能付き

③リーズナブルな価格でゴールドカードが持てる!

| 初年度年会費 | 初年度無料 | 次年度年会費 | 2,200円(税込) |

| ブランド | MasterCard / VISA | ポイント還元率 | 0.5% |

| 利用限度額 | 10万円~300万円 | 最短発行日数 | 2週間程度 |

| 会計ソフト連携 | freee | 付帯サービス | 国内旅行傷害保険:最高1,000万円 海外旅行傷害保険:最高2,000万円 |

個人事業主に特化したビジネスカードです。追加カードは発行できませんが、ビジネスに役立つ特典やサービスが充実しています。100万円までの借入も可能なので、資金調達や急な支払いにも対応できます。

国際ブランドによって「Mastercardビジネスアシスト」「Visaビジネスオファー」のいずれかの特典が利用できます。この機会にプライベートのクレジットカードとは異なるブランドを選んでみてはいかがでしょうか?

また、「Mastercardコンタクトレス」「Visaタッチ決済」などのタッチ決済が搭載されているので、キャッシュレス化したい方にはおすすめの1枚です。

freee VISAクラシックカード

ポイント

①登記簿謄本や決算書は不要でお申し込みが可能

②次年度以降の年会費も条件付きで無料または割引きがされる!

③会計ソフトfreeeとの連携ができる

| 初年度年会費 | 無料 | 次年度年会費 | 1,375円(税込)※ |

| ブランド | VISA | ポイント還元率 | ー |

| 利用限度額 | 10~150万円 | 最短発行日数 | 最短4営業日 |

| 会計ソフト連携 | freee | 付帯サービス | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円まで 海外ショッピング補償:年間100万円まで |

※前年度50万円(消費税等を含む)以上のカード利用で、年会費無料

三井住友カードとfreeeが共同開発したビジネスカードです。開業直後でも作成が可能で、必要書類も本人確認書類のみで良いため簡単にお申し込みが可能です。

ポイント還元機能はありません。クラシックカードでは最大20枚まで従業員カードを追加できますので、従業員にカードをもたせておけば稟議などの経費精算の手間をはぶけます。

また会計ソフト「freee」と自動で同期ができるので、効率的に経費処理ができます。

その他にも、Adobeを優待価格で利用ができたり、税理士や社労士の相談が各1回無料だったりと起業したばかりの方に嬉しい特典が充実しています。

まとめ

個人事業主としてクレジットカードを作るなら、法人用クレジットカードの特徴や、厳しいとされる審査についてあらかじめ押さえておきましょう。法人カードには事業に役立つ付帯サービスも多く、事業のスムーズな運営に役立つメリットがたくさんあります。個人事業主として活動するなら、法人用クレジットカードの作成を検討してはいかがでしょうか。

社長個人の手取りを増やすことに特化し節税をサポートする公認会計士・税理士です役員報酬3,900万円の社長の所得税を9万円にしたり、役員報酬の源泉税1,500万円を取り戻したり多くの社長の手取りを増やしてきました。税理士からアドバイスされるほとんどの節税対策は法人税の節税対策ですが私が提案するものは社長の手取りに直結する所得税の節税対策です。

このカラクリについてはホームページでも詳しく説明していますので是非御覧ください。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

会社設立にかかる期間や流れを紹介。事前準備をしっかりと行おう 7 Oct 2021 4:43 PM (3 years ago)

会社設立にはある程度の時間がかかります。期間の目安や設立の流れを知っておけば、希望する設立時期に合わせて行動できるため、計画を立てやすくなるでしょう。会社設立にかかる期間の目安や設立前の準備について解説します。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

会社設立にかかる期間の目安

会社設立にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。株式会社と合同会社それぞれのケースで、設立に必要な期間の目安を解説します。

株式会社の場合

株式会社の設立には、2~3週間かかるのが一般的です。手続きがスムーズに進まない場合は、1カ月以上の期間を要することもあるでしょう。

会社を設立する場合、準備が整った後は、定款の作成と認証手続きを行い、資本金を払い込んで登記の申請を行います。登記申請までにかかる期間の目安は約2週間です。

事前準備をある程度進めている場合や、会社設立を専門家に依頼する場合は、2週間もかからずに登記が完了するケースもあります。できるだけ早く会社を設立させたいなら、プロの手を借りるのも一つの方法です。

合同会社の場合

近年人気を集めている会社形態の一つに、合同会社と呼ばれるものがあります。合同会社とは、経営者と出資者が同一の会社です。設立費用を抑えられることや独立後の経営の自由度が高いことなど、株式会社に比べ設立のハードルが低いメリットがあります。

合同会社の設立にかかる期間の目安は1~2週間です。株式会社の設立に必要な定款の認証を受ける必要がないため、株式会社より早く設立できます。

会社設立に必要な事前準備の内容や、登記が完了するまでの手続きの流れは、定款認証以外は株式会社とほとんど同じです。登記の申請から完了までの期間も、株式会社と同様に約1週間かかります。

会社設立の事前準備

会社設立の事前準備では、さまざまな事項を決定しておく必要があります。設立にかかる期間を短縮するためには、きちんと事前準備をしておくことが大切です。

商号や事業目的、本店などの決定

法人の名称(商号)は、基本的には自由に決められます。ただし、使用できる文字に制限があることや、有名企業と似た名称は使えないことに注意が必要です。

本店所在地には、自宅やレンタルオフィスも設定できます。金融機関で法人口座を開設するにあたり、独立した事務所を本店にしたほうが、審査に通りやすくなります。

定款に載せる事業目的には、将来的に行う予定の事業も含めておきましょう。会社設立後の定款変更には多くの手続きが発生するため、かなりの手間と費用がかかってしまいます。とはいえ、なんでもかんでも追加するのも考え物です。設立後に取引先や金融機関が見て「何の会社かわからない」ということにならない程度に収めて下さい。

決算時期を指す事業年度は、1年以内であれば自由に決められます。事業年度を1年とし、年末や3月末を決算日とするのが一般的ですが、その時期に決算する会社が多いので税理士の繁忙期に当たります。あまり丁寧に対応してもらえない場合もありますので、年末や3月末にしなければならない強い理由がなければ避けた方が良いでしょう。

資本金や株式について

資本金とは、会社設立時に出資者から払い込まれたお金です。主に創業当初の運転資金に充てられることになります。

法律上は資本金1円でも会社を設立できますが、数百万円に設定するのが一般的です。創業後の収支計画や同業他社の資本金を参考に、安心できる金額を設定するのが望ましいですが、無い袖は振れませんので深刻に考える必要はありません。費用はかかりますが、後から増額(増資)することも出来ます。

株式に関する事項は、発行可能株式総数や株式譲渡の有無を決めておく必要があります。最初は、株式を勝手に譲渡できないように制限をかけましょう。株式の譲渡制限は、定款に記載することで効力を発揮します。

役員の構成や任期を決める

会社法施行以前は、会社設立時に3人以上の取締役と1人の監査役を置かなければなりませんでした。しかし、現在は発起人1人でも会社を設立できるように制度が変わっています。

複数の役員を置く場合は、会社設立後の機関設計を考慮し、誰をどのような役員にするのかあらかじめ決めておきましょう。

株式の譲渡制限を設けた場合は、取締役の任期を最長10年まで設定できます。これも定款に載せることで効力が生じる事項です。

事前準備では、公告の方法も決めておく必要があります。公告とは、特定事項を広く一般に告知することです。官報・新聞公告・電子公告の3種類があり、官報による公告を選ぶのが一般的です。

会社設立の流れを詳しく解説

会社設立の準備が整ったら設立の手続きに移ります。定款作成から登記申請までの具体的な流れを見ていきましょう。

定款作成・認証

会社設立時には、定款を作成する必要があります。定款とは、会社の組織や活動についての根本規則を定めたものです。会社にとっての憲法のようなものであり、基本的には定款に記載した事項以外のことは行えません。

商号や事業目的などの『絶対的記載事項』のほか、該当すれば記載しなければならない『相対的記載事項』や、任意で載せられる『任意的記載事項』を定款に記載します。

株式会社の場合、作成した定款は、本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けなければなりません。紙の定款ではなく電子定款にすれば、認証時の印紙代4万円を支払わずに済みます。

資本金払込

定款の認証を受けたら、発起人の個人口座へ資本金の払込を行います。複数の発起人がいる場合は、代表者の個人口座にまとめて払い込むのが一般的です。

払込の完了後は、『払込証明書』を作成する必要があります。払込証明書は、登記申請に必要な書類の一つです。必要事項を盛り込んで作成した払込証明書に通帳のコピーを添付し、登記申請時の提出書類とします。

会社設立後に法人口座を開設した後は、発起人の個人口座から法人口座へ資本金を移動させることになります。

登記申請

会社設立の手続きで最後に行うのが、法務局での登記申請です。登記を行い、会社の存在や事業内容が世間に公示されることで、会社としての実態を法的に認められることになります。

登記申請に必要な書類は、登記申請書・定款・払込証明書・代表取締役の印鑑証明書などです。申請から登記完了までには約1週間かかります。

会社設立日となるのは、登記完了日ではなく登記申請日です。準備が整っていればいつでも申請できるため、基本的には自分の好きな日を指定できます。ただし、法務局が休みとなる土日祝日は登記申請を行えません。

会社設立後にすることは?

会社設立後は、税金関係や社会保険関係の手続きが必要です。法人口座の開設手続きも早めに行っておきましょう。

税務署や自治体へ届け出

会社設立後は税務関係の手続きを行う必要があります。『法人設立届出書』や『青色申告の承認申請書』などの書類を、税務署に提出しなければなりません。

地方税に関する手続きは都道府県や市区町村で行います。提出書類や提出期限は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

社会保険への加入手続きも必須です。健康保険と厚生年金の加入手続きは年金事務所で行います。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークでの手続きが必要です。

東京の場合、東京開業ワンストップセンターを利用すると、これらの手続を一箇所で行うことが出来ますので、自力で手続をしようと考えいる方は積極的に利用されることをオススメします。

金融機関に法人口座を開設

法人として事業を営む際に、代表者の個人口座で取引しても法的な問題はありません。しかし、個人口座を使い続けているということは、法人口座が作れない人ということですから、社会的な信用は得られません。

会社設立後は、法人口座を開設しましょう。法人口座を作れば、お金の動きが分かりやすくなる上、法人名義のクレジットカードも作れるようになります。

法人口座の開設には法人の登記事項証明書が必要となるため、登記が完了していなければ口座開設の手続きは行えません。申し込みから口座開設までの期間は2週間~1カ月が目安です。

まとめ

会社設立にかかる期間は、株式会社なら2~3週間が目安です。設立前に必要な事前準備を行い、定款認証・資本金払込・登記申請の順に手続きを進めていくことになります。

会社設立のプロセスで最も時間がかかりやすい部分は事前準備です。やるべきことをしっかりと理解し、少しでも期間を短縮できるようにきちんと準備を進めておきましょう。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

法人化にかかる費用とは?株式会社と合同会社の違いも詳しく解説 7 Oct 2021 4:42 PM (3 years ago)

法人化には節税などのメリットがあるものの、設立時にある程度の費用がかかります。会社形態ごとの設立費用の目安を知っておけば、自分の状況に合わせて法人化を検討できるでしょう。法人化に必要な費用やランニングコストについて解説します。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

法人化の費用面のメリットとは?

会社を設立すると、費用面で主に二つのメリットを得られます。どのような恩恵を受けられるのか、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

節税につながる

個人事業主の場合、所得税は事業所得に応じた税率を適用して導き出します。所得が増えるほど税率も高くなるため、所得税額も増えます。

一方、法人の所得にかかる法人税は、800万円までは15%、800万円を超えると23.2%です。所得が一定額を超えれば、個人事業主より法人のほうが納税額を抑えられます。(最終的に税引後の利益を受け取る際に所得税がかかりますので、あくまでも一時的な比較でしかありませんが…)

自分の役員報酬を経費計上できる点もメリットです。給与所得控除額分を全体の所得から減らせるため、節税につながります。

必要経費として認められる費用の幅を広げられたり、欠損金の繰越控除可能期間を延ばせたりと、法人化にはほかにも多くの節税メリットがあります。

社会的信用が上がる

法人化すると、登記により会社情報が公開されるため、一般的に社会的信用度が高まります。信用が上がることで、個人事業主より資金調達を行いやすくなる点がメリットです。

法人化の二つの選択肢

法人化により設立できる会社の種類は、主に株式会社と合同会社の二つがあります。特徴や違いを理解しておきましょう。

株式会社とは

株式会社とは、株式を発行して出資金を集め、出資金を資本金として事業を運営する会社です。株式を取得した出資者は株主となり、株主が選出した取締役が会社経営を行います。

株式会社の大きなポイントは、出資者と経営者が違うことです。出資者である株主が経営に大きな影響を与えるため、自分が雇われ経営者の場合は経営の自由度は小さくなります。ほとんどの会社がオーナー=社長ですので、やりたい放題できます。

一方、株式会社は、株主に対して株券を発行し、株主は株券を譲渡することで資金回収出来るため、出資を受けやすい点がメリットです。株主となる投資家から無制限にお金を集めることが出来るので、会社をより大きくできます。しかし、現実には、ほとんどの会社が、株式を介した資金調達は設立するときにオーナー社長自身からするだけで、設立後の資金調達は金融機関から融資を受けることになります。出資を受けられるのは、将来、上場を目指すような事業をしている場合だけです。

合同会社とは

出資者が経営者となり経営を進めていく会社が合同会社です。平成18年に施行された新会社法により、新しいタイプの会社形態として創設されています。

株式会社との大きな違いは、出資者と経営者が同じである点です。合同会社には株主や役員という概念がなく、出資者全員を『社員』と呼びます。

経営上の意思決定や重要事項の決定を社員のみで行えるため、自由度の高い経営を進められるのがメリットです。ただし、新設されたばかりで知名度が低いことから、金融機関の担当者もあまり慣れていない感じがします。その結果、株式会社に比べると、多少資金調達がしにくいというデメリットもあります。

株式会社にかかる費用

株式会社を設立する場合の費用と設立した後の費用を紹介します。

株式会社を設立するときの費用

会社の設立に必要な定款には、印紙税40,000円と認証手数料50,000円がかかります。ただし、電子定款にすれば印紙税は不要です。

定款認証時には、定款の謄本交付手数料もかかります。謄本1枚につき250円です。一般的には合計で約2,000円の手数料が発生します。

会社設立の登記に課税される登録免許税も必要です。株式会社の場合は、『資本金の0.7%』と『150,000円』のうち、少ないほうの金額が徴収されます。

実印作成代や登記簿謄本発行費など、上記以外の費用も約10,000円かかります。これらの金額を合計すると約252,000円です。

株式会社を設立した後の費用

株式会社には決算の公告義務があります。毎年の決算後、官報・日刊新聞・自社サイトのいずれかに掲載しなければなりません。

官報に掲載する場合は60,000円、日刊新聞への掲載時にも新聞社で決められた費用がかかります。自社サイトへ掲載する場合は無料です。

役員が任期を満了して退任する際も、定款の書き換えに重任登記費用として10,000円の費用が発生します。役員の任期は通常2年で、株式譲渡制限会社なら10年まで延長可能です。

決算期末から3カ月以内に株主総会を開催する必要があります。実際に開催すれば、会場費のほか、手土産代や懇親会費用なども必要になります。

合同会社にかかる費用

合同会社を設立した場合に発生する費用も知っておきましょう。設立するときの費用と設立した後の費用のどちらも、株式会社より安くなります。

合同会社を設立するときの費用

合同会社も株式会社と同様、定款作成時に印紙税40,000円が発生します。ただし、合同会社は定款認証が必要ないため、認証手数料や謄本交付手数料がかかりません。

合同会社の登録免許税は、『資本金の0.7%』と『60,000円』のいずれか少ないほうです。下限が株式会社の半額以下に抑えられています。

定款の印紙税40,000円と登録免許税60,000円を合計した100,000円が、合同会社を設立するときに発生する費用の目安です。電子定款にした場合は、印紙税が非課税となります。

合同会社を設立した後の費用

合同会社には決算の公告義務がないため、公告にかかる費用は発生しません。株式会社の役員にあたる社員の任期もないことから、任期満了による定款の書き換えも不要です。

ただし、会社名・本店所在地・社員などを変更する場合は、定款書き換えのための登録免許税がかかります。定款変更手続きの費用は、株式会社と合同会社に違いはありません。

株式会社と同様に発生するその他の主なランニングコストは、法人にかかる税金・人件費・オフィス維持費などです。

法人化にかかる費用の疑問

会社設立の費用を考える際に生じやすい疑問を解消しておきましょう。法人化する際に押さえておきたいポイントも理解できます。

資本金はいくら必要?

資本金とは、設立時などに出資者から会社へ払い込まれた、返済義務のないお金です。創業当初は資本金が運転資金のベースとなります。

現行の会社法では、資本金が1円でも会社を設立することは可能です。しかし、資本金は会社の規模や体力の目安であり、資本金が少な過ぎると社会的信用を得られない恐れがあります。

かつて商法では、株式会社が10,000,000円以上、有限会社でも3,000,000円以上の資本金を用意する必要がありました。そのため、創業時に準備すべき資本金の目安を3,000,000円という人もいます。

設立費用は経費にできる?

会社設立にかかった費用は、『創立費』と『開業費』のいずれかの勘定科目で、資産として計上します。創立費は会社設立のために要した費用、開業費は設立後から営業開始までに要した費用です。

創立費に該当する費用には、定款作成費・定款認証費・登録免許税・株主募集広告費などが挙げられます。開業費にあたる主な費用は、会社案内作成費用や市場調査費用などです。

創立費と開業費は、一般的に繰延資産として計上します。繰延資産とは、支出した費用を翌期以降の複数期間にわたり償却できる資産です。

税法上、繰延資産は計上する事業年度や金額を自由に決められます。利益が増えてきたタイミングで繰延資産を計上すれば、節税につなげることが可能です。

専門家に依頼した場合の費用は?

会社設立の手続きは、税理士などの専門家に依頼することが可能です。各種手続きをプロに任せることで、手続きにかかる手間や時間を大幅に削減できます。

専門家に依頼した場合の費用の相場は、株式会社が約50,000円、合同会社が約40,000円です。報酬額は専門家により異なります。

多くの専門家は電子定款の作成が可能です。電子定款にすれば印紙税40,000円がかからないため、報酬と相殺すれば自分で手続きした場合と総費用がほとんど変わらない場合もあります。

なお、当社は0円で会社設立するサービスと提携しています。コストを抑えたい方はご相談下さい。

ご依頼はコチラまで→お問い合わせ

まとめ

個人事業主が法人化する場合、株式会社と合同会社のどちらかを選びます。株式会社の設立にかかる費用の目安は約250,000円、合同会社なら約100,000円です。(弊社にご相談頂けば0円創業も可能です)

会社を設立すれば、節税につながることや社会的信用が上がることなどのメリットを得られます。設立費用についてしっかりと理解し、法人化を検討する際に役立てましょう。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

法人化のタイミングは?メリット・デメリットも解説 1 Oct 2021 12:39 AM (3 years ago)

個人事業主として始めた事業が軌道に乗り、ある程度の段階まで進むと考えるフェーズに「法人化」あるいは「法人成り」があります。

個人事業主では得られないメリットもあれば、法人化することで起こるデメリットも発生します。

法人化するタイミングを見誤らないためにも、どのタイミングで法人化するのがベストなのか、法人化によって発生するデメリットも事前に押さえておきましょう。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

法人化するタイミングは3パターンある

個人事業主の事業が安定し拡大化すると、さまざまな面で不利に生じるものが発生します。税制や社会保障などがそれにあたりますが、そもそも法人化する頃合いは、どのタイミングなのでしょうか?

一般的な法人化のタイミングは、次の3つに分けられています。

- 利益額によるタイミング

- 売上額によるタイミング

- 業種・季節によるタイミング

上記のタイミングを見極めることで、多くのメリットを受けられるでしょう。

利益額によるタイミング

法人化するひとつめのタイミングは利益額です。

税負担額が大きく変わるといわれる所得800万円が、個人事業主が法人化するタイミングとしての目安になります。具体的には以下のように違いが出ます。

| 個人事業主 | 法人 | |

| 適用される税額 | ・所得税:5~45% ・復興特別所得税:2.1% ・住民税:10% これらすべて |

法人税 中小法人:15% 大法人:23% |

| 利益800万円と仮定した場合の税額 | ・所得税:360万円 ・復興特別所得税:16.8円 ・住民税:80万円 → 総額:456.8万円 |

・中小法人:120万円 ・大法人:184万円 |

※個人事業主の所得税率は45%で計算

個人事業主に適用される税制でもっとも大きな負担になるのは所得税です。所得税には所得に応じて「超過累進税率」が適用されます。所得が多いほど課される税額が上がるため、利益が多いほど多額の税金を支払う必要が発生します。

一方で法人税の場合は、800万円を超えると適用されるのは「超過累進税率」ではなく「比例税率」です。つまり、どれだけ利益が出ても税率は変わらなくなっています。なお、その他法人にかかる税金もありますが、全体の30%ほどしか税負担はありません。

このように、利益額から判断して法人化するのが、ひとつのタイミングです。

ただ、この考え方は一般論でしかありません。もし手取りを最大化したければ法人税の税率が低いからといって法人税を払わないように注意して下さい。

売上高によるタイミング

ふたつめのタイミングは売上高です。

所得に関係する利益額とは違い、こちらは消費税の納税義務が発生するか否かの問題での法人化になります。法人化することで、消費税の納税開始時期を2年間遅らせることができます。

消費税の課税対象になる基準は以下のとおりです。

| 個人事業主 | 法人 | |

| 課税基準 | ・2年前の消費税課税売上が1000万円を超える場合 ・前年の前半6か月の課税売上が1000万円を超える場合(期間は1月1日~6月30日) |

・2年前の消費税課税売上が1000万円を超える場合 ・前年の前半6か月の課税売上が1000万円を超える場合 ・資本金1000万円以上の場合は例外で課税対象 |

| 課税期間 | 暦年 | 事業年度 |

課税基準は個人事業主も法人も同じですが、課税されるタイミングは違います。

もし、個人事業主で消費税の課税対象になったタイミングで法人化すれば、最長2年間免税対象になれる可能性があります。ただし、資本金1000万円以上で法人設立すると、特例で消費税の課税対象になるので注意が必要です。

業種・季節によるタイミング

業種によっては売上高がピークになるタイミングで法人化するといいといわれています。

売上のピークで法人化すると、節税効果を見込めることもあります。大きなお金が動く不動産仲介業者などは、年度末の引っ越しシーズンに合わせて法人化するといいでしょう。

ただし、時期を逃す確率も高いため、各種書類や手続きから逆算して狙った時期に法人化できるように準備が必要です。

法人化することで得られるメリット

個人事業主が法人化することで得られるメリットは、主に以下の3点があります。

- 節税対策になる

- 各種社会保障の対象になる

- 社会的信頼度が上がる

一般的に法人化のメリットは、節税面で言われることが多いでしょう。しかし、それ以外にもいくつかのメリットがあり、法人化することでさらなる事業拡大のきっかけとなる場合もあります。事業主本人だけではなく、社会全体にメリットがあるとも言えるでしょう。

節税対策になる

法人化すると、課税所得のみならず、多くの面で節税対策になります。以下の項目が節税対策に有効です。

- 給与所得控除

- 配偶者控除・扶養者控除

- 生命保険控除

- 居住部分にかかる家賃の経費化

- 出張手当の経費化

- 退職金制度

特に、個人事業主では一部しか控除の対象にならなかった家賃が、居住部分も含めて控除の対象になります(ただし所得税の定めにしたがって計算した負担金の支払いは必要)。このほかにも、控除の対象になる項目が増えます。法人化することで、個人事業主ではできなかった節税対策ができるようになるのです。

各種社会保障の対象になる

法人化することで、退職金制度の創設も可能になり、社会保障の手厚さを拡充させることもできます。

また、個人事業主では国民健康保険であったものを社会保険に切り替えらます。年金も国民年金から厚生年金にできるので、社会保障費の軽減だけではなく公的な保障の対象になるのです。

社会保障制度が導入できると、事業主本人だけではなく家族や従業員の保障も拡充できます。法人化することで、事業にかかわる人の生活がよりよくなる可能性もあります。

社会的信頼度が上がる

法人化することによって、個人事業主で開業していた頃よりも社会的な信頼度が上がります。あくまでも感覚の問題でしょうが、法人化した=それだけ多くの顧客に必要とされているというメッセージにもなるでしょう。名実ともの代表取締役になるので、事業主本人の信頼度も上がります。

一方で、個人事業主以上に社会的責任を負うことになるのも事実です。法人化するとは、信頼を獲得で切る反面、責任がより重くなることも覚悟しなければならないでしょう。

法人化することで起こりうるデメリット

メリットが多い法人化ですが、一方でデメリットが発生することも忘れてはいけません。

個人事業主ではそうでもなかった事柄が煩雑になったり、節税出来た反面、出費がかさばる項目もあります。メリットだけが強調されることが多い法人化だからこそ、個人事業主は今後何が起こるのかを知っておく必要があるでしょう。

全体的な業務が煩雑になりがち

特に会計処理に関しては業務が煩雑になりがちです。

自身への役員手当を含む給与計算や法人住民税の計算など、その項目は多岐にわたります。同時に、仮に赤字計上をしたとしても、従業員への給料や社会保障費の負担は否応なく課せられます。経理の負担が特に重たくなることを覚悟しておかなければならないでしょう。

人数によっては社会保険料の負担が増す

社会保険への切り替えは一見すると支払う費用面でメリットが大きいと思われがちですが、社会保険・厚生年金の総額と国民健康保険・国民年金の総額では後者のほうが安いです。

むしろ従業員の人数によっては、社会保険料が高額になる可能性もあります。

個人事業主であれば、従業員5人未満での社会保険加入は任意です。しかし、法人場合は人数にかかわらず社会保険への加入が義務化されているため、負担が増加することを覚えておきましょう。

業種によっては許認可取得の必要も

法人化することで、個人事業主の時には必要なかった許認可が必要になる業種もあります。

「許可」「認可」「届出」「登録」の4種類があり、いずれかの申請をする必要がある場合もあります。また、許認可を得た場合には、定款にその旨を記載しなければならないなど厳格なルールも求められるのです。

あわせて許認可を受ける際に一定額以上の資本金を設定する必要がある場合もあるので注意が必要です。

法人化するために必要なこと

個人事業主になるときには、極端な話、開業届があれば誰でも開業することができます。しかし、法人化となると話は別。より煩雑な手続きと準備が必要です。法人化するにあたっては各種法律で定められている書類や申請書を作成し、しかるべき場所に提出する必要があります。

法人設立に必要な各種準備を進める

法人設立に伴って必要になる準備は多岐にわたりますが、特に重要なものは次のとおりです。

- 会社名(商号)

- 本店住所

- 事業内容

- 資本金

- 決算期

個人事業から法人設立になるため、会社名を変えることもできます。その際には新たな印鑑類も必要なるので忘れずに作ってください。

事業内容に関しては、現在の事業内容のほかにも今後展開したい内容も記入できます。しかし、あまり多くの内容を書きすぎると、融資先がいい顔をしなくなるのであまり欲張りすぎないようにしましょう。

また、法人化するに伴って、個人事業の廃業手続きも必要になります。法人設立の書面を提出しても、自動的に個人事業の廃業とはならないため注意しましょう。

定款を作成し法人登記する

法人設立に必要なものに約款があります。

株式会社の場合は定款を認証してもらうために1度公証役場に持っていく必要がありますが、それ以外はどの形態の会社でも変わりません。定款の内容は、主に次のとおりです。

- 代表者の印鑑証明

- 法人の実印

- 約款

- 就任承諾書

- 発起人決議書

これらの書類をまとめて、登録免許税と一緒に法務局へ提出すれば法人登記は完了です。なお、登録免許税は資本金の7/1000の額(最低15万円の規定あり)を納める必要があります。

労務・税務にかかわる各種申請

設立登記後には、労務・税務関係の申請に行かなければなりません。

内容は労働関係、税金関係、社会保険関係が中心で、労働基準監督署や税務署、各自治体にて申請する必要があります。最近では「法人設立ワンストップサービス」と呼ばれる、国主導の一括申請システムも用意されています。すべての窓口に回っていると時間もないでしょう。ぜひ活用することをおすすめします。

法人化するタイミングでまずは税理士に相談を

法人化には適したタイミングはあるものの、絶対に法人化しなければならないわけでもなく、どこかから法人化を勧められるようなこともありません。

すべて事業主の判断次第ですが、法人化するときには税理士に相談をしてください。ここまで説明したとおり、法人化にはさまざまな手続きが必要になり、とても独学でカバーできる内容ではありません。

法人設立を検討しているのであれば、まずは税理士を探して相談するようにしましょう。

まとめ

個人事業主が法人化するかしないかは、事業主のタイミングにかかっています。

もし法人化を前向きに検討しているのであれば、今後のことも考えて税理士を探しておきましょう。

また、法人化するにあたってのメリット・デメリットをよく把握しておき、本当に法人化したほうがいいのかきちんと判断することをおすすめします。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

飲食店開業までの流れを徹底解説!必要な手続きから準備するものまで 1 Oct 2021 12:39 AM (3 years ago)

飲食店の開業を計画しているが、必要な手続きや手順を確認しておきたいという個人事業主がいるかもしれません。またこれから自分のお店をオープンしたいが、何から始めたらよいのか分からず情報収集をしている最中の方もいるのではないでしょうか。

そこで飲食の開業に向けて、コンセプトづくりから実際にオープンするまでの流れを解説します。時期ごとに必要な準備や手続きなどをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、今回は個人事業主として開業する前提で説明していきますので、最初から法人で開業する場合は、法人設立手続や法人での許認可など、個人と法人を適宜読み替えながら利用してください。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

飲食店開業の流れ|ロードマップ形式で確認

ここでは、飲食店を開業する際のロードマップを紹介します。どのタイミングで何をする必要があるのか確認し、計画的に進めていきましょう。

飲食店開業の1年前:コンセプト・情報収集

飲食店を始める際に、とても重要なのがコンセプト作りです。参入しようとしている飲食業界の市場やニーズを調べて、自店で何を売り出していくのかコンセプトを決めましょう。

飲食業界は競合となる店舗もあるので、他社との差別化を図る必要があります。開業してから十数年経っても顧客が訪れるような、そんな店舗づくりを目指してください。

コンセプト作りは、7W2Hの視点で進めていくとより具体的に打ち出すことが可能です。

| Why | 開業の目的を明らかにする。 |

| When | いつから準備をするか、いつオープンするかを決める。 |

| Where | 店舗の立地やエリアを選定する。 |

| Who | 誰が主体となって、どのメンバーでやるのか確認する。 |

| Whom | どんな客層を狙うか具体的に洗い出してみる(年齢・性別・所得の高さなど) |

| What | 提供するメニューやサービスなどを考案する。 |

| Which | おすすめや目玉商品を決める。 |

| How | 店舗の認知度を上げる方法を考える。(集客の戦略を練る) |

| How much | 予算と提供するサービスの費用のバランスなどを検討する。 |

飲食店開業の10ヵ月前:事業計画書の作成

コンセプトが定まったら、いよいよ事業計画を作成します。計画書として文書化しておくと、スタッフ間での進捗状況の確認・共有に役立つでしょう。

また開業資金を集めるために、融資を受ける場合もあるはずです。金融機関へ融資の申請を出す際に、「事業計画書」の提出が重視されます。

事業計画書に決まった書式はありませんが、事業の方向性や信頼性、根拠を提示するのがポイントです。

・事業のコンセプト

・ビジョンや理念、目的など

・自店の特徴や顧客に提供できる価値

・事業の市場規模や競合他社の存在

・将来の展望やサービス展開

・販売戦略に基づいた数値計画(粗利=売上ー売上原価)

・生産方法や仕入れ先

・融資の返済計画

事業計画を作成する際のポイントは、具体的で分かりやすく記載することです。さらに根拠のある数値を記入すると、具体的な方針や必要な取り組みが見えてくるでしょう。

社内向けの事業計画と社外向けの事業計画を作成しておけば、用途に合った内容でまとめられます。社内向けの場合は、明確なビジョンや開業の背景など志を共有できるように工夫するのが大切です。

また社外用の場合は、金融機関や株主を納得させるための資料になるので、収益性をアピールするように心掛けましょう。

飲食店開業の6ヵ月:店舗にする物件探し

顧客を獲得できるか左右するお店の立地や物件探しは、慎重に行いましょう。市場調査や顧客のターゲット層、お店のコンセプトに合う物件の広さや間取りが決まったら、実際に物件を見て回るタイミングです。

不動産会社に問い合わせたり、不動産ポータルサイトで物件の情報収集をしたりして、条件に合う店舗を探してみてください。

・過去に入っていたお店の内装や設備が残っている「居抜き物件」

・一つの厨房を複数人でシェアする「シェアキッチン」

・デリバリー専業

などコンセプトに合わせて、専門のサイトを閲覧してみると良いでしょう。

気になる店舗を見つけたら、内覧したり周辺を散策したりして、アクセスの良さや人通りの多さ、近辺の競合店などをチェックするのも重要です。またピンポイントの時間帯だけではなく、時間や曜日をずらして視察することも物件選びのコツだと言えます。

飲食店開業の5ヵ月前:資金調達

利益を算出する数値計画や売上を立てるための販売計画・仕入計画などを作成しているうちに、必要な資金が具体的に見えてくるでしょう。

20坪ほどの飲食店をオープンする際、一般的に1,000万円~1,500万円程度の資金が必要になると言われています。すべて自己資金で賄うのは難しいと考えられるので、資金繰りに奔走する個人事業主もいるのではないでしょうか。

資金調達の手段として、以下の5つが挙げられます。

1.日本政策金融公庫の新創業融資制度

政府系金融機関で、要件を満たす新規事業者を対象に融資制度を設けています。無担保・無保証人で利用できるのが強みで、令和元年時点で44,102企業に資金の貸し出しをしているようです。

2.地方銀行・信用金庫など金融機関からの融資

新規事業で担保もない場合は、一般の金融機関から融資を受けるのが難しい傾向にあります。地方銀行や信用金庫からの融資を検討する前に、補助金や助成金の利用を検討してみるのも良いでしょう。

もしくは万が一返済が滞った場合のために、「保証協会付き融資」を受ける方法もあります。保証協会付き融資とは、借入金の返済ができなくなった際に、保証協会が立て替えをしてくれるのです。銀行の融資審査を受ける上で有利になるので、一度検討してみると良いでしょう。

3.ネット銀行から資金調達

ネット銀行から、飲食店融資を受けられるケースもあります。審査の通過が必須なので、条件を確認してから申し込むようにしてください。

4.クラウドファンディングで応援者を募る

認知度の拡大やファンの獲得、そして資金調達に有効なのがクラウドファンディングです。ただし、応援したくなる要素を盛り込んだPR力が必要になります。

5.親族や友人から借りる

身近に応援してくれる協力者がいれば、資金の援助をお願いできるかもしれません。しかしお金の貸し借りによるトラブルが発生しないように借用書を作成しておくと良いでしょう。

飲食店開業の4ヵ月前:店舗の外装・内装工事

コンセプトや店舗の工事にかける資金が決まったら、実際に内装や外装のデザインを決める過程に入ります。店舗のデザインは、集客や店舗のブランディング、働くスタッフのモチベーション維持という点でとても重要です。

いくつかの業者に問い合わせたり、見積もりをお願いしたりして、比較・検討してみてください。

また内装設備のない「スケルトン物件」と、設備や備品のある「居抜き物件」では、工事にかかる費用や時間が異なります。予算やオープンまでの日取りを考えて、計画通りに進めるようにしましょう。

飲食店開業の3~4ヵ月前:厨房の備品購入

内装の工事完了の時点で、厨房の備品発注を開始しましょう。

・シンクや調理台

・ガスオーブンやレンジ

・冷凍冷蔵庫

・食器棚

など、提供するメニューの調理で使用する備品を揃えていきます。

保健所からの営業許可を得るために、食品衛生法で定められた規格基準も確認しておかなくてはなりません。必要に応じて、冷蔵設備を搬入するためです。加えて、管轄区域の保健所が運営する公式ホームページより、食品関係の案内も閲覧しておきましょう。

飲食店開業の2~4ヵ月前:メニューの立案・再確認

飲食店の開業において、メニュー開発がもっとも手を抜けない工程だと言えるでしょう。

・狙った客層に合うメニュー展開

・利益に繋げるための価格帯や使用する材料選び

・集客の目玉になるようなおすすめメニューやイチオシメニュー

・話題性のある季節限定メニュー

など顧客にとって、魅力的なメニューの立案が求められます。

しかしコストのかかるメニューを格安で提供すると、利益が出ないので注意しなければなりません。使用する食材や原価を調査して、利益率や売上原価率に考慮してメニューを考えることが大切なのです。

最近は高い原価率で特別高級な料理をリーズナブルな価格で提供する一方で、飲食時間を制限するなどして客席回転率で勝負するお店がもあります。またその一方で、一定の会費を受け取る以外は、原価で料理を提供する店など、ビジネスモデルで勝負する飲食店もあります。

さらに競合となる店舗と、提供しているメニューや価格帯のチェックも必須です。調査した結果を踏まえて、自店ならではの価値を提供できるようにメニュー立案・再確認をしてみてください。

飲食店開業の1ヵ月前:食器・備品の発注+各種届出・手続

厨房の備品が揃ってきたら、食器や調理道具など細々とした備品も発注していきます。また同時進行で、各種届出の手続きも進めていきましょう。

飲食店開業前には、以下2つの資格を取得しなければなりません。

<食品衛生責任者>

食品を扱う施設では、食品衛生責任者を選任しなければならない。各都道府県等の食品衛生協会の主催する、講習会を受講すると取得できる。

<防災管理者>

席数30人以上の飲食店で、取得が義務付けられている。指定されている講座を受講し、所轄の消防署へ届け出なければならない。

ほか必要な届け出として、下記をご覧ください。

・個人事業主の開業届(税金の関係)

・飲食店営業許可書(衛生上必要)

・労災保険、雇用保険(従業員を雇う場合)

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(アルコールの提供)

・菓子製造業許可(パンやケーキなどのお菓子をテイクアウトでも提供する)

・酒類販売業免許(酒類を店舗で販売する)

・風俗営業許可(接客サービスを伴う飲食店※ただしカウンター越しの接客では不要)

営業のスタイルや提供するサービス内容によって、必要な届け出を確認しておきしましょう。

飲食店開業の1ヵ月前~オープンまで:採用活動・スタッフの教育

オープンの1ヶ月前になると、スタッフの募集を始めます。キッチンスタッフ・ホールスタッフの採用・教育・マニュアルの整備などオープンに向けて取り組みましょう。

またコンセプトやビジョンの共有をスタッフ間で行い、明るい雰囲気づくりをするのも大切です。過度な緊張感や切迫感があると、お客様にも伝わってしまうかもしれません。

スタッフの働きやすい環境にするためにも、余裕を持ってトレーニングや教育する期間を設けてみてください。

飲食店開業の2週間前:販売促進

開業したばかりだと、お店の認知度が低い状態だと予想できます。顧客を獲得するためには、集客してお店の存在を知ってもらうことから始めましょう。

集客販促には、いくつかの方法があります。

・店舗ホームページの作成

・Googleマイビジネスへの登録

・SNSからも発信

・ポスティングや新聞折込み

・近隣への挨拶回り

単に露出度を増やすだけではなく、ターゲットに合った媒体選びも大切です。若い世代の集客ならSNSで発信、地域住民ならポスティングや新聞折込みを利用してみると良いでしょう。

飲食店開業の1週間前:レセプション・プレオープン

<レセプション>

飲食店におけるレセプションは、招待会を指します。新規オープン前に、事業に携わった関係者やスタッフの家族、友人を集めてお店のお披露目をするのが目的です。

レセプション開催時には、招待客に対してアンケートを実施し、改善点の洗い出しをするケースあるでしょう。

<プレオープン>

本オープンの前に、お試しでお客様を呼び込み料理を振る舞うのがプレオープンです。しばしばレセプションと混同されますが、本番前の予行練習というニュアンスになります。

オーダーから料理を提供するまでにかかる時間や、接客の流れ、マニュアルの確認、など最終チェックを行なうのが特徴です。

飲食店開業の流れで気を付けるポイント

飲食店の開業において、いくつか気を付けるポイントがあります。不測の事態が起きて、慌てないためにも、前もって確認しておきましょう。

余裕のあるオペレーション体制で

利益を出すために人員を少なくしたり、食材の仕入れを減らしたりすると、お客様に満足いくサービスを提供できない恐れがあります。オープンから3ヶ月は、目新しさがあり来店してもらいやすいでしょう。

しかしお店のファンや顧客を獲得するためには、「このお店に来て良かった」と思ってもらえるようにサービスの質にこだわることが重要です。丁寧な接客を心掛け、品切れもできるだけないような店舗経営を心掛けましょう。

販売促進を怠らない

オープン前もオープン後も、お客様を呼び込む販売促進が欠かせません。認知度を高める集客戦略や、問題点を見つけて改善を繰り返すなど日々質の良いサービスを提供できるように取り組むことが大切です。

特にオープンして間もないと、忙しくて目の前のことでいっぱいになってしまうかもしれません。しかし毎日の積み重ねが、数十年続くお店になるかを左右するのです。

そういう意味では、コロナ禍で出てきたメニューの電子化は最初から実施することをオススメします。LINE登録の勧誘などもパッケージになっている仕組みもありますので、こうしたものを利用して、一度でも来店頂けたお客様に対して、来店後のフォローも出来るようにしておくことが重要です。

問題を先送りにせず、問題点があればスタッフ間で共有し、翌日の営業から改善できるようにしてみてください。

収支計画が入念に

一般的に飲食店を開業してから数ヶ月~1年ほどは、赤字経営になると言われています。赤字期間に金銭面で頭を抱えないためにも、運転資金を用意しておきましょう。

また、

・目標売上高の設定

・損益分岐点(支出と売上が同額になる)の算出

など、しっかりとシミュレーションをして収支計画を入念に立てておくのも肝心です。

まとめ

飲食店を開業する流れとして、コンセプトづくりや事業計画を軸に必要な手続きや契約、備品の発注などを進めていきます。

またお店のオープンに向けて多額の資金を要するケースも多く、資金調達をしなければなりません。資金調達の方法として、政府系の金融機関や地方銀行・信用金庫、クラウドファンディングなどが挙げられます。

しっかりとした収支計画を立てて、顧客を獲得できるような店舗経営を目指しましょう。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

開業前に支払った経費の仕分けは?開業費の対象や期間 1 Oct 2021 12:39 AM (3 years ago)

開業時には何かと出費がかなさるので、何とか経費として計上できないだろうかと考える個人事業主も少なくないでしょう。また開業時の支出の仕訳方法が分からず、困っている方もいるかもしれません。

そこで「開業費」について、いつからいつまで開業費扱いになるのか、開業費の対象となる費用について詳しく説明していきます。開業費の償却における白色申告と青色申告の違いについても述べているので、併せてご覧ください。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

開業日はいつになる?開業届を出すタイミング

開業日の決め方

事業を開始する際は、原則として税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出します。開業届には「開業日」を記載する項目がありますが、明確に何日に設定するなどの決まりはありません。

そのため宣伝活動を始めた日や、お店ならオープンする日を記載するケースもあるようです。ただし許認可や資格の登録が必要な職業の場合、許認可日や登録日より前に開業できないケースもあるので確認しておきましょう。

開業届の提出は開業後1ヶ月以内

開業届をいつ出したらよいのか、迷っている個人事業主もいるかもしれません。開業届を出すタイミングは、事業開始から1ヶ月以内だとされています。とはいえ、1ヶ月を過ぎてから開業届を提出しても、処罰はありません。

事業所得が発生した時点で、開業届を出すとタイミングを逃さずに済むでしょう。

開業費と経費は違う!開業前の費用を計上するコツ

開業費とは

開業費とは、営業開始までにかかった支出です。しかし経費として計上せずに、一旦は「繰延資産」に分類され資産計上されるのが特徴です。

これは、開業費を一度に経費にする方法と少しずつ経費にする方法の選択が認められているからです。

業種にもよりますが、開業するにあたって名刺や広告費、通信費など何かと費用がかかるでしょう。開業費として計上できるものを確認し、必要に応じて領収証やレシートを保管しておくと、会計の入力で役立ちます。

開業費の対象はいつからいつまで?

事業を始める上で多くの出費が出るはずなので、できるだけ開業費として償却できるようにしたいとは思いませんか。しかし開業届を出すのは開業から1ヶ月以内だと定められていますが、開業費はいつからいつまでを対象にして良いのか迷ってしまう方もいるかもしれません。

実は開業費の対象範囲は広く、証明できれば基本的に認められます。申請する際の上限額も設定されていないため、常識を超えない程度に計上すると良いでしょう。

その一方で下記のような例外もあるので、注意しなければなりません。

・後で返還される敷金

・10万円以上の固定資産

・商品の仕入代金

これらは開業費として認められないので、頭に入れておきましょう。

開業費の仕訳は繰延資産として償却

開業費は、「繰延資産」として分類して仕分けます。事業を始めた年だけでなく、長期的に必要な経費という考え方で仕分けるため、数年かけて償却していくのです。また会計上と税法上の考え方があるので、ご覧ください。

| 会計上 | 5年で均等償却 |

| 税法上 | 任意償却 |

任意償却とは、その年にどのくらい償却するかを自由に決められる償却方法です。赤字になりそうな年は償却費をゼロにする、もしくは黒字の年に全額償却して節税対策をするなどと選ぶことができます。

開業前の経費は明細ごとに入力しよう

開業費を明細ごとに入力しておくと、あとから何にいくらかかったのか確認しやすいでしょう。もしくは、開業費の詳細な内訳を別途作成している場合は、まとめて集計し入力しても問題ありません。

例えば、以下のように入力可能です。

【仕分け例:個人事業主】

| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |

| 開業費 | 21,462円 | 元入金 | 21,462円 | 9/17 事務用品、備品 |

| 開業費 | 9,000円 | 元入金 | 9,000円 | 9/20 打ち合わせ、セミナー代 |

勘定科目に「開業費」と入力すると、会計上で資産が増えた状態になります。

また開業費を償却する際の仕訳は、以下の通りです。

| 借方(かりかた) | 借方金額 | 貸方(かしかた) | 貸方金額 | 摘要 |

| 繰延資産の償却費 | 21,462円 | 開業費 | 21,462円 | 償却額 |

※会計ソフトによっては開業費を入力した時点で、繰延資産への登録や償却の仕訳処理までしてくれます。

開業費償却の違いとは?白色申告と青色申告

白色申告は赤字を繰り越せない

白色申告は、赤字を繰り越す「損失申告」ができません。そのため節税対策を講じる場合は、赤字か黒字かによって開業費の償却額を調整して申告する必要があります。

白色申告で開業費を償却する際の、シミュレーションをご覧ください。

| 開業から1年目 | 赤字(売上50万円)、開業費を引くと-10万円 |

| 開業から2年目 | 黒字(売上100万円) |

| 開業費 | 60万円 |

仮に上記の設定で、シミュレーションを行ないます。

所得税は所得に対して課されるため、赤字の1年目は税額がゼロになり節税対策を講じる必要がありません。つまり赤字の年に、開業費を償却するのは非常にもったいない話になります。

ただし黒字の2年目では100万円の売上が出ているため、この年に開業費を償却すれば所得額を減らすことができて節税可能です。

また白色申告には開業届を提出する必要もなく、確定申告の手続きを比較的簡単に終わらせることができます。

青色申告は赤字を繰り越せる

青色申告は翌年以降、3年間にわたって赤字を繰り越すことが可能です。そのため開業の1年目が赤字で翌年黒字になった場合は、繰り越して所得額を減らせるようになっています。

青色申告で開業費を償却する際の、シミュレーションをご覧ください。

| 開業から1年目 | 赤字(売上50万円)、開業費60万円を引くと-10万円 |

| 開業から2年目 | 黒字(売上100万円) |

| 開業費 | 60万円 |

仮に上記の設定で青色申告をすると、以下のようになります。

1年目の赤字10万円分を翌年に繰り越して、「売上100万円ー10万円=残り90万円」の計算で所得額を減らせる仕組みです。さらに開業費の償却もできるため、節税効果が高まるでしょう。

開業前の経費|開業費含まれる項目

名刺に作成にかかった支出

名刺を作成する上で、印刷料やデザイン料が発生するでしょう。開業に向けて作成した名刺であれば、開業費に含めて申告できます。

セミナーや打ち合わせの支出

開業のために参加したセミナーや打ち合わせは、開業費に該当します。また参加する上で支払った飲食代やレンタルした会議費も対象になるのです。

すでに営業を始めている場合は、取引先との交際費や会議費、接待費なども会議費として計上できることを覚えておきましょう。

チラシやネット広告料

開業時は集客やPRをするために、チラシポスターの作成、広告に大きな支出が発生しやすいでしょう。その場合は一般的に、「広告宣伝費」として勘定科目に入力します。

しかし開業前にかかった支出なら、開業費としての計上も認められるのがポイントです。

市場や販売状況の調査費

・提供するサービスや商品の市場調査

・消費者の動向

事業を始める前に、上記のような調査が欠かせません。調査をするための、業者への手数料や調査費、購入した業界紙の費用なども開業費に含まれます。

Webサイトの構築費用

名刺代わりや集客の手段で、Webサイトを構築する個人事業主も少なくありません。Webサイトの構築にかかった支出も、開業費の対象です。

ただし仮にホームページに顧客管理システムやネットショップ機能を付けるために10万円以上のソフトウェアを導入すると、「減価償却資産」となる場合もあるので注意が必要です。その際は、「減価償却費」として経費処理されるので、開業費の対象外です。

パソコン購入代

パソコンや事務用機器などの備品代も、開業に向けて購入したのであれば開業費になります。しかし10万円以上を超える場合は、固有固定資産として減価償却するので開業費に含めることは出来ません。覚えておきましょう。

開業前の経費|開業費に含まれない項目

開業費にならない費用もあるので、事前にチェックしておきましょう。

1.撤退時に返却されるもの

事務所や店舗の敷金や礼金は、後から返却されると予想できるためそもそも経費として計上できません。礼金は後から戻ってこない費用ではありますが、取り扱いが異なるため注意が必要です。

・礼金20万円以下→支払手数料

・礼金20万円以上→繰越資産

2.仕入費用

販売目的で仕入れた商品の経費は、「売上原価」に該当します。利益を得るための費用なので、開業費にはなりません。

3.10万円以上する固定資産

10万円以上する備品や消耗品は、原則、資産として計上します。固定資産の種類や耐用年数によって、償却期間が異なるので確認しなければなりません。

開業前の経費|法人と個人事業で考え方が違う?

開業費の考え方は、法人と個人で異なる点があります。個人事業の場合は、開業時の特別な支出と経常時(一定の間隔や頻繁に)発生する費用も開業費に含めることが可能です。

経常時に発生する費用として、以下の項目が挙げられます。

・事務所や店舗の家賃

・水道光熱費

・電話やインターネットなどの通信費

・事務用品や備品

しかし法人の場合は、経常時にかかる費用が設立事業年度の経費という扱いになります。また法人だと、会社設立時の支出を「創立費」として仕訳を行なうのもポイントです。

| 創立費の一例 | ・会社設立の経費 ・定款の作成費や登記を申請するための登録免許税 ・設立前の社員の給料 ・印鑑証明書の発行手数料 ・銀行の口座開設手数料 |

上記は創立費の一例なので、仕訳に迷ったら一つずつ確認していくと良いでしょう。

開業費を計上するメリットは節税対策!

開業費をきちんと計上すると、課税対象の所得を減らせるため節税効果を得られます。開業費を均等償却にすると、毎年少しずつ経費として償却できるのです。

また任意償却を選ぶと、黒字の年で多めに開業費を償却するといった賢い節税対策も講じることができます。

開業時は大きな出費が重なりやすいので、節税対策は必要不可欠です。一つ一つを忘れずに計上するために、領収証やレシートを保管しておきましょう。

まとめ

開業する際は、原則1ヶ月以内に届け出る必要があります。節税対策で赤字の繰り越しができる「青色申告」を検討している場合は、開業届の提出が必須なので忘れないようにしましょう。

開業時に発生した名刺代や広告費、打ち合わせの費用などは「開業費」として計上するのが一般的です。通常の経費と扱いが異なるため、繰越資産として数年かけて償却していきます。

ただし開業費に含まれるものと含まれないものがある上に、法人と個人事業でも考え方に違いがあるため、一つ一つの費用について仕訳の方法を確認すると良いでしょう。

節税対策として、開業費の計上は必要不可欠です。課税対象の所得をできるだけ減らすためにも、領収証やレシートを保管し、明細ごとに帳簿付けをしておいてください。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

開業までに準備することを税理士が解説!円滑に手続きを進めるためは? 1 Oct 2021 12:00 AM (3 years ago)

脱サラを目指して独立・開業を目指す人が増えてきていますが、最初から法人化するのではなく、多くの人は個人事業主として開業することから始めます。

極端な話、書面の提出だけで簡単に開業できるようになっています。

しかし、実際には準備するものが非常に多く、時間をかけて準備を進めていく必要があるのです。

本記事では開業するにあたって準備しておきたいものを、詳しく解説します。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

開業までに準備しておくこと一覧

会社の退職から開業までにすることは非常に多く、開業届を出してすぐに独立というわけにはいきません。

これから展開する業種・業態によって必要な準備物は異なりますが、すべての業種・業態で必要になることは次の3点です。

- 退職に伴う手続き

- 開業に伴う手続き

- 開業資金の獲得と人脈の確保

大雑把な分類わけですが、開業するには上記3点が必要だと覚えておいてください。

退職するまでに準備しておきたいこと

独立を決めたら、今所属している会社を退職しなければなりません。それに伴って、各種手続きが役所や税務署で必要になります。

また、退職して個人事業主として独立するということは、家族の同意も必要になるでしょう。

事前に確認して、ひとつずつクリアしていくことをおすすめします。

会社に退職を伝える

独立・開業をするのであれば今いる会社を退職しなければなりません。

書面上の手続きは各会社の就業規則に従えば済みますが、引継ぎや挨拶のことを考えると、規則に記された期限よりも早い段階で退職の意思を伝えておくといいでしょう。

いろいろな意見がありますが、一般的には退職する3か月前には意思を伝えて承認を貰い、後任への業務の引継ぎや挨拶回りをしておくのが理想的です。

最後まで誠実に対応しましょう。

健康保険・国民年金の手続き

退職後にすべきことの代表として、健康保険・国民年金の切り替えがあります。

いずれも各市町村の役所窓口で対応してもらうことができますが、どちらも退職日から14日以内に手続きをしなければなりません。

それ以外にもいくつか相違点があります。以下の表を参考に、申請時に焦ったり間違えたりしないようにしましょう。

| 国民健康保険 | 国民年金 | |

| 必要な書類 | ・健康保険資格喪失証明書 ・退職証明書 ・離職証明書 ※これら3点以外でも退職を証明できるものであれば可 |

・年金手帳 |

| 申請場所 | 国民健康保険担当窓口 | 国民年金担当窓口 |

| 納付額(月額) | 所得額によって変動 | 月額16,610円(令和3年度) |

家族の同意を得ておく

会社への挨拶や税務署向けの手続きも大切ですが、もっとも大事なのが家族の理解でしょう。

家族を養っている人だけではなく、両親や親しい親戚縁者にも、独立・開業のことは伝えて同意を得ることを最優先にしてください。

今までは会社が守っていてくれていた保障や給料が、すべて自己管理になります。同時に、家族からの支えが新事業に専念できるかどうかの明暗を分けます。

きちんと同意を得たうえで、新事業に向けて着手しましょう。

開業までに準備する書類やもの

退職して開業準備を進める中で、準備が必要なものもあります。

業種・業態によっては必要ないものも存在しますが、ひととおり覚えておいて損はありません。自分の開業する業種・業態では何がいるのかをしっかりと把握して、準備に取り掛かりましょう。

税務手続きの確認

開業する際には税務関係の手続きが必須となります。

以下の手続きは業種・業態にかかわらず必要になるので忘れずに提出をしましょう。

- 個人事業の開業・廃業等届出書

- 事業開始等申告書

- 青色申告承認申請書

いずれの書式も国税庁のホームページからダウンロードができます。

必要事項を記入の上、管轄の税務署に郵送もしくは窓口で提出しましょう。

また、アルバイトを含む従業員を雇う場合は上記3点に加えて「給与支払い事務所等開設届出書」「源泉徴収税の納期特例承認申請書」が必要です。

忘れずに準備しましょう。

法人カード(ビジネスカード)や名刺などを作る

開業前に準備しておきたいもので、退職しなくても準備できるものに次の4点があります。

- 法人カード(ビジネスカード)

- 印鑑3種類(実印・銀行印・角印)

- 銀行口座

- 名刺

特に法人カード(ビジネスカード)に関しては、退職後に作ることもできますが審査で落とされる可能性が上がります。

カードの名義の関係で事前に屋号を付けておく必要はありますが、出金管理が法人カード1枚で済むので作っておくといいでしょう。

また、名刺も開業前に作っておくことをおすすめします。

業種にもよりますが開業前に取引先などに挨拶する関係で、名刺が必要になることもありますし、事業開始後でも新たな営業先や取引相手に渡すために作っておくといいでしょう。

あとから作るよりも、先回りして持っておくと、いざというときに焦ることもなくなります。

事業計画書を作る

これから展開する事業に先駆けて、事業計画書はしっかり作っておきましょう。

「これからの事業の具体的な設計図」である事業計画書は、どの業種でも作っておくことをおすすめします。

例えば、従業員を雇うにしても、事業の方針が説明できなければ従業員は集まらないでしょう。また、売上などの数値目標が具体的でないと、漠然としたまま事業をスタートしてしまい、思ったような結果が得られないことも考えられます。

どんな業種であっても、必ず事業計画書は作ってください。

資金調達のために必要

事業計画書は、自身の事業を具体的に明文化したものです。開業した自分自身のロードマップになることはもちろんのこと、事業に必要な融資を受けるために必要な書類にもなります。

融資を受ける先は、一般的に銀行になりますが、展開している事業に将来性がなければ融資してくれる確率は極めて低いでしょう。

具体的な売り上げ目標や拡大計画を入念に事業計画書に落とし込むことで、融資を受けることができる確率も上がります。

従業員だけではなく、お金を集めるためにも事業計画書はしっかりと書いておくことを忘れてはいけません。

公的融資の申請にも使える

銀行や資本家のほかにも「公的融資」と呼ばれるものを申請する際にも、事業計画書は必要です。

代表的なものに、政府が運営する「日本政策金融公庫」があります。また「補助金」「助成金」と呼ばれるものも、国が統括しているものから地方公共団体が運営しているものまで数多く存在しています。

どちらも銀行からの融資同様、将来性が認められる事業に融資をするため、しっかりと作りこまれた事業計画書が必要なのはいうまでもありません。

事業計画書は自分自身の事業拡大のロードマップになるだけではなく、現実に必要になる人員や資金集めにも影響する大事なものなのです。

業種・業態によって必要なもの

ひと口に開業といっても、その業種・業態はさまざまです。当然、開業する業種・業態によって必要になるものが少しずつ異なります。

例えば飲食店やショップの店舗型ビジネスでの開業をするのであれば、店舗を構える土地と建物が必要です。

また、飲食店であれば「食品衛生責任者」の免許が必要になるなど、許認可を受けなければ開業できないケースも存在します。なかには複数の許認可が必要な業種もあるため、抜けがないようにしなければなりません。

主な許認可が必要な業種についてはこちらの一覧で確認しましょう。

人のつながりを開業までに準備しておく

手続きや書類の準備のほかに、もうひとつ準備しておかなければならないのが「人」です。

事業を始めるからには、関係先はもちろんのこと、一緒に働いてくれる仲間や顧客を作らなければなりません。

言い換えれば人とのつながりを準備すること。これもまた、事業を始めるうえでは欠かせません。

仕入れ先・取引先の確保

事業をするにあたって、仕入れ先や取引先を確保しておくことは最優先事項です。

物販や飲食はもちろんのこと、サービス業も例外ではありません。何か具体的なものを提供する業種だけに限られた話ではなく、個人で開業して事業を始めるのであれば絶対に必要になります。

具体的には商品を購入する相手や作った商品を卸す相手、お金関係の取引先です。また、税

理士や顧問弁護士を依頼する場合も、同様に人材を確保しておく必要があるでしょう。

従業員を雇う

物販や飲食、あるいはフランチャイズでの開業であれば、自分だけではなく従業員も必要になるでしょう。

求人票を作ったり、ツテを頼ったりして従業員の確保もする必要があります。

この時に必要なのが事業計画書です。

正社員でもアルバイトでも、その事業で働きたい、その店で働きたいと思わせるだけの説得材料が必要になります。事業計画書を入念に作っておけば、従業員を探す際の基準にもなりますし、応募する求職者もどんな理念を持っているところなのかがはっきりします。

事業主の事業に対するビジョンがクリアであればあるほど、共感してくれる従業員が集まりやすくなるでしょう。

顧客を集める

事業をするということは、当然顧客に商品やサービスを購入してもらう必要があります。

店舗型の事業であれば近隣住民に対して宣伝をする必要がありますし、ネットビジネスのようなノマドワーカーであれば、自身の宣伝に力を入れる必要があるでしょう。

事業主が提供する商品やサービスに価値観を感じてこそ、顧客創出ができます。「これぐらいでいいや」と妥協せず、あらゆる手をつかって顧客を集めるようにしましょう。

そのための準備として、広告や看板を準備しておくと効果的です。また販路拡大のための施策として、ネット上でのショップ展開やSNS運用も顧客創出のための重要な手段といえます。

まとめ

一言で開業準備といってもさまざまな手続きや準備が必要で、その内容も業種・業態によって異なります。

しかし、共通して言えることは、事前準備をしっかりしていれば後々困ることはないということです。

会社を退職してすぐに開業届を提出すれば、すぐにでも事業主にはなれます。ですがそれは書面上での話。

本気で事業を拡大し、自分の提供できる商品やサービスを広めたいのであれば、きちんと準備をしてから開業するようにしましょう。

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.

【口コミ・評判あり】楽天ビジネスカードってどんなクレジットカード?個人事業主でも作れる?メリットやデメリットも紹介 21 Sep 2021 6:24 PM (3 years ago)

この記事を読むと、楽天プレミアムカードに付随する「楽天ビジネスカード」について、特徴や注意点、審査についてがわかります。

当記事で独自アンケートを実施した、楽天ビジネスカード利用者の口コミや評判もご紹介しています。

楽天ビジネスカードの基本情報

| 年会費 | 1,3200円(税込)※ | 追加カード | ー |

| 還元率 | 1.00〜5.00% | ETCカード | ◯(2枚目以降550円/枚) |

| ブランド | VISA | 支払日 | 月末締め / 翌月27日支払い |

| 必要書類 | 本人確認書類 | デポジット | ー |

| 最短発行日 | 2〜3週間 | キャッシング | ー |

※楽天ビジネスカードは楽天プレミアムカードの付随カードのため年会費合算となります

楽天ビジネスカードの概要

楽天ビジネスカードの単体での年会費は、2,200円(税込)です。

楽天プレミアムカードとあわせて使うことで、プライベートと事業の支払いを明確化できます。なお、楽天ビジネスカードはひとり1枚のみの発行となっており、追加カード(従業員・家族カード)の発行はできません。しかし、ETCカードについては、2枚目以降550円(税込)の年会費を支払うことにより複数枚発行が可能となります。

楽天ビジネスカードの利用者の口コミレビュー・評判

当記事にて独自アンケートを実施しました。実際に楽天ビジネスカードを利用されている方の口コミや評判を参考に、検討してみてください!

【アンケート内容】

①楽天ビジネスカードに決めた理由

②主なカードの利用内容

③こんなところがおすすめ!

※アンケートの調査時期:2021年7月

▼40代 / 男性の口コミ・レビュー

①楽天カードが2枚発行出来るというニュースを知った際に、「これで経費を個人と法人とで分けられる」と思って調べてみたら「楽天ビジネスカード」の存在を知りました。せどりを行う上で楽天プレミアムカードを既に持っており、「楽天ビジネスカード」はプレミアムカード保持者の特典に近い位置付けであると思ったため、せっかくなので使ってみよう、という理由です。

②個人と法人とで経費を分けて管理する必要があるため、物品の購入等支出の際の経費管理効率化を主な用途として使っております。

③楽天プレミアムカードを既に保持しているのであれば、個人・法人による経費管理の手間が減るのでオススメです。(レストランによっては値引き対象となり接待をされる方にも本来はオススメですが、今のご時世で接待はなかなか無いかと思いますので、これについては現在ではオススメポイントではないと思っております。)

▼30代 / 女性の口コミ・レビュー

①楽天のブランドが好きだからです。楽天銀行を日常生活で利用していました。他の有名な銀行よりもATM手数料が無料だったり簡単にスマホで残高参照ができるので、もし次に法人のクレジットカードを作るのなら、信頼している楽天で作りたいと思ったからです。

②今まで仕事で使った経費とプライベートで使った経費がごちゃまぜになっていました。年末に仕事用に利用した経費を分けるのが煩わしく、仕事用は全て楽天ビジネスカードで支払うことにしました。具体的な使用用途は、現地の日本語学校にいくための飛行機や新幹線、旅費、撮影機材、ホテル宿泊費用です。

③楽天ビジネスカードは、実店舗に行かずに全てオンラインと郵送手続きでカードを作成することができます。煩わしさがなく、スムーズにカードが発行されました。

▼30代 / 男性の口コミ・レビュー

①楽天が発信しているメールマガジンで知りました。元々楽天カードのユーザーなのでビジネスカードの存在は何となく知っていました。ちょうど個人事業主として独立したタイミングでしたし、ビジネスカードが欲しかったので申し込むことにしました。

②トレーニングジムに置くマシンの購入や消耗品の購入、必要なサプリメントや備品を購入するときに使います。

③常時1%とポイント還元率が高いので、普段から楽天のサービスを利用する人にとってはメリットがあります。

▼40代 / 男性の口コミ・レビュー

①楽天のクレジットカードを所有しており、プライベートでも楽天を利用することが多かったので、自然と楽天ビジネスカードについて知ることになりました。楽天ビジネスカードは年会費が安いですが、ポイント還元率がすごく良いので、会社で必要な備品を揃えているとすごくたくさんのポイントが貯まるので、作成を決めました。

②会社での備品の購入や社員の交通費、旅費の精算などに使用しており、ETCカードなどとしても利用しています。

③ポイント還元率が高いことと年会費が非常に安い点がよい所であり、無駄な経費を削減したいと考えている中小企業にはお勧めです。

楽天プレミアムカードの概要や特徴

楽天プレミアムカード

楽天ビジネスカードでは、特典やサービスが少ないと感じる方も多いかもしれません。しかし、楽天プレミアムカードのサービスもあわせて利用いただけますので、そちらの内容も見ていきましょう。

年会費は、楽天プレミアムカードのみですと11,000円(税込)です。

国際ブランドは「VISA」「MasterCard」「JCB」「 American Express」から選択が可能です。楽天ビジネスカードの国際ブランドはVISAに限られるので、これから楽天プレミアムカードを発行する際はVISA以外のものを選ぶと使い勝手が良いでしょう。

楽天プレミアムカードは、国内外の出張や旅行で使えるサービスが充実しています。国内ラウンジの利用はもちろん、海外空港ラウンジサービスの「プライオリティ・パス」の会員カードを無料で発行できます。また、付帯保険は海外旅行傷害保険が最大5,000万円まで、国内旅行傷害保険は最大5,000万円まで、動産総合保険は最高500万円までとなっています。

また、楽天プレミアムカードでは、ライフスタイルにあわせて下記3つの優待サービスを選択できます。

楽天市場コース

たくさんポイントを貯めたい方におすすめの「楽天市場コース」は、毎週火曜日・木曜日に楽天市場で買い物をすると、通常ポイントに加え、さらにポイント1倍加算となります。

※月間獲得ポイントの上限=10,000ポイント

トラベルコース

出張や旅行が多い方には「トラベルコース」がおすすめです。楽天トラベルでオンラインカード決済すると、ポイント1倍加算となります。さらに、自宅から空港へ、空港から自宅へと手荷物を無料で配送するクーポンも利用ができます。

※手荷物宅配サービスは年2回まで

※月間獲得ポイントの上限=10,000ポイント

エンタメコース

映画や音楽、読書が趣味の方におすすめの「エンタメコース」では、Rakuten TVや楽天ブックスをプレミアムカードで決済することで、ポイント1倍加算となります。

※月間獲得ポイントの上限=10,000ポイント

楽天ビジネスカードのメリット

個人カードと事業用カードで分けられる

楽天ビジネスカードを発行する際には、必然的に楽天プレミアムカードが必要となります。

支払い預金口座についても、楽天プレミアムカードは個人名義の預金口座を、楽天ビジネスカードは法人名義の預金口座を指定する必要があるので、収入や出費の管理が手間なく行なえます。

楽天市場での買い物のポイントが高還元率

楽天市場での買い物が多い方には、ポイントが高還元率となるのでお得です。

通常、楽天市場で買い物をすると、100円で1ポイント付与されます。さらに、楽天ビジネスカードを利用すると、最大で4倍加算となり、合計で最大5倍のポイントがたまります。

事業の備品や消耗品の購入はもちろん、仕入れをする必要がある場合には、気付いたらポイントがたくさん貯まっていた!というレビューも多くありました。

とにかくポイント還元率重視の方にはおすすめのクレジットカードといえるでしょう。

ETCカードを複数枚発行できる

法人カードやビジネスカードでETCカードを発行する際、上限枚数が設定されているカードもある中で、楽天ビジネスカードは複数枚発行することが可能です。

2枚目以降は、1枚のETCカードにつき年会費550円がかかりますが、ETCの利用でも100円につき1ポイントがたまります。

楽天ビジネスカードのデメリット

キャッシング機能がなし、支払いは一括払いのみ

楽天ビジネスカードは、キャッシング機能がありません。万が一のときのために、キャッシング機能がほしい場合はサブカードとして利用するのが良いでしょう。

また、支払いは一括払いとなります。分割やリボ払いなどはできません。

利用限度額が300万円まで

カードの利用限度額は、楽天プレミアムカードと楽天ビジネスカードの合算で300万円までです。毎月高額の支払いが確定していたり、税金や公共料金などの支払いをする場合はすぐに上限に達してしまう可能性があります。

楽天ビジネスカードの注意点

楽天ビジネスカード単体では利用できない

通常、法人カードやビジネスカードはそれ単体で申込みすることができますが、楽天ビジネスカードは楽天プレミアムカードの付随カードとなります。

すでに楽天カードを利用されている場合は、一度解約の手続きをしてからアップグレードの申込みとなりますので注意しましょう。

楽天プレミアムカードの年会費は経費にできない

楽天ビジネスカードの年会費2,200円(税込み)は経費で落とせますが、楽天プレミアムカードはプライベート用カードとなるので11,000円(税込)の年会費は経費の対象外となります。

ポイントは楽天プレミアムカードにつく

楽天ビジネスカードを使ってついたポイントは、楽天プレミアムカードに付与されます。もし、そのポイントを使って事業用の仕入れや備品購入などする場合は、ポイント利用後経費精算が必要となりますので注意が必要です。

楽天ビジネスカード新規入会特典

楽天ビジネスカード自体の新規入会キャンペーンではありませんが、付随する楽天プレミアムカードに新規入会することで、3,000ポイントが付与されます。

楽天カードから切り替えご希望の際は、一度解約手続きが必要となりますが、その場合も入会特典として3,000ポイント付与の対象となります。

新規入会特典のポイントは、期間限定ポイントとなりますので消失してしまう前に有効利用しましょう。尚、特典進呈には条件がありますので、ご確認ください。

参考:進呈条件

楽天ビジネスカードはどんな人におすすめ?

- 現在楽天カードor楽天プレミアムカードをお持ちの方

- 楽天市場でのお買い物が多い方

- プライベートカードも一緒に作りたい方

普段から楽天市場で買い物することが多い方は、プライベートも事業も楽天カードで支払いすることによりポイントがザクザク貯まります!

また、プライベートカードも新規発行を希望されている方もぜひご検討してみてください。

すでに楽天カードを利用している場合、楽天プレミアムカードにアップブレードするには一度解約が必要ですが、カード会社を合わせることでカードの管理が楽になります。

楽天ビジネスカードの申込み方法や必要書類は?審査にかかる期間は?

楽天ビジネスカードの審査・発行にはおおよそ3週間程度かかります。

書類に不備があるとさらに時間がかかってしまうため、申込の流れや必要書類を事前に確認しておきましょう。

申込方法

①「楽天ビジネスカードのお申込み」ページより手続きを行う

※楽天プレミアムカード(年会費11,000円/税込)をお持ちでない場合は同時に申込みが必要です

②約5営業日で必要書類の送付

③同封の返信用封筒にて、書類到着後2週間を目安に必要書類を記入の上返送

④審査

⑤審査通過後、約2週間でカードのお届け

※ETCカードをご希望の場合は別送でのお届けとなります

必要書類

【個人事業主】

・預金口座振替依頼書

※すでに登録の場合は不要

【法人代表者】

・同意書(法人名義預金口座からの支払いについて)

・商業登記簿謄本(6ヶ月以内)または法人登記印の印鑑証明書(3ヶ月以内)

・預金口座振替依頼書

※すでに登録の場合は不要

楽天ビジネスカードの審査に通るには?

開業して間もないとクレジットカードの審査には通らないのでは?と不安に思うかもしれません。しかし、実際はそれが理由で審査に通らないことはほぼないのです。むしろ、開業後業績が低迷した場合、審査で落ちる可能性もあるため可能であれば先に作っておきましょう。

法人のクレジットカードで審査に通るためには、代表者のクレジットヒストリーと会社の実績や将来性が重視されます。そのため、延滞、不払いがないようにし、固定電話を設置する、開業届を提出するなどの対応をしておきましょう。

まとめ

同じ会社が発行しているクレジットカードで、個人用と事業用と分けたい方におすすめなのが楽天ビジネスカードです。

一見、楽天ビジネスカードのみでは、特典もサービスも少ないと感じられるかもしれません。しかし、付随カードである楽天プレミアムカードを使いこなせば、充実したサービスが受けられます。

カードが同じゴールドでデザインが似ていることや、プレミアムカードの年会費は経費で落ちない、ポイントはプレミアムカードにつくなど注意点はありますが、理解さえしていれば非常にお得なカードであるといえるでしょう。

ぜひこの機会に検討してみてください。

|

サイト管理者の紹介 山口 真導 (株式会社アカウンタックス 代表取締役) 公認会計士・税理士 『起業5年目までに知らないと損する 節税のキホン』など節税や資金繰りを著書、YouTubeチャンネルによる動画配信するなど社長の手取りをトコトン増やすセミナーなども開催など資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。 |

Copyright © 2025 起業ナビ All Rights Reserved.